インタビュー成功のテクニック!質問の作り方と実践法のコツを解説

読者の興味を引くインタビュー記事には、いくつかの重要な要素があります。読者が興味を持つインタビュー記事を作るには、いくつかのコツを押さえる必要があります。事前準備を徹底し、当日はスムーズに進行できる状態にしないといけません。

この記事では、インタビュー記事を成功に導くポイントを解説します。インタビュー記事を成功させるためのテクニックについて紹介します。質問の作り方や実践法もまとめるので、コンテンツを制作する際の参考にしてください。

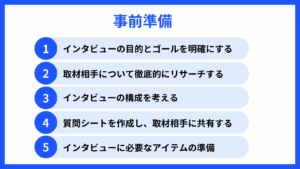

インタビューを成功させるための事前準備

インタビューを成功させるには、事前準備から入念に行うことが大切です。事前準備は自社だけではなく、取材相手(インタビュイー)と進めなければなりません。準備する際に意識すべきポイントを解説しましょう。

インタビューの目的とゴールを明確にする

はじめに、インタビューの目的とゴールを明確にすることです。

例えば自社の製品を紹介する記事であれば

インタビュー事項:自社製品を利用している顧客にインタビュー

目的:自社の製品が客観的評価も高いことを伝え、認知度をあげる

ゴール:PV数1000回の達成

のように整理しておきます。

このように目的やゴールが定まっていなければ、誰に何をどんな質問をしてよいか、すべてが曖昧となります。誰にも魅力的に感じない記事となる可能性があります。

取材相手(インタビュイー)について徹底的にリサーチする

インタビュー記事を制作する上では、取材相手(インタビュイー)を徹底的にリサーチしなければなりません。インタビュイーに時間を作ってもらっているにもかかわらず、浅い質問しかできないのは相手にとって失礼です。読者の興味を惹く記事も作れません。

深い質問をするには、

・過去の取材相手のインタビュー

・プロフィールなどが記載されている公式ホームページ

・XやFacebookなどのSNS

・書籍

などに目を通す必要があります。

これらを事前に読んでおけば、自然と会話の中で伝わるものです。

インタビュイーに伝われば、相手側からの積極的な協力も受けられます。

インタビューの構成(インタビューの流れ)を考える

本番でスムーズに取材を進めるには、インタビューの構成を入念に考えることが重要です。

・前述で触れている記事の目的・ゴールはなにか

・記事の読み手はだれか

・読み手にどのような内容を伝えたいか

を想像しながら、質問を考えていくことがインタビュー構成に繋がります。

自社の製品を紹介する記事であれば、実際に利用した感想や利用のきっかけが挙げられます。これらの項目をメモしつつ、どの順番で質問するかを並び替えましょう。

構成を決めるときは、優先順位を決めておくことも大事です。絶対に聞かないといけない項目、時間があったら聞いてみたい項目に分けて整理すると良いでしょう。

質問シートを作成し、取材相手に共有する

質問項目が固まったら、本番でも使用する質問シートを作成します。当日でも使いやすいように、なるべくシンプルな形式にしたほうが賢明です。

質問シートを作成したあとは、日程に余裕があるうちにインタビュイーと共有してください。どういった質問をされるか把握しておけば、インタビュイー側も回答の準備ができるためです。

事前に質問回答を記載いただき、当日は読み合わせるだけにしておくといった方法も良いでしょう。

インタビュー記事の質は、質問のみならず回答にも左右されます。充実した内容濃い話を聞けるようにするためにも、入念な情報共有を心がけましょう。

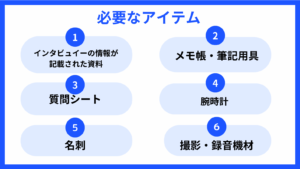

インタビューに必要なアイテムの準備

インタビューの前日までには、必要なアイテムをすべて準備してください。特に必要となるものを下記にまとめます。

特に撮影・録音機材に関しては、インタビュー当日に不調で使用できなくなることもあります。高品質な製品を選ぶのもそうですが、万が一の事態に備えて予備も準備しましょう。

インタビュー開始前に押さえておくべきポイント

インタビュー当日においても、やるべきことはいくつかあります。インタビュイーの協力もあって記事が成立するため、本番前の打ち合わせも必要です。インタビューを開始する前に、やっておきたいポイントを紹介しましょう。

取材相手と関係者への事前連絡を行う

まずは事前のコミュニケーションとして、インタビュイーおよび関係者へメールで

いつどこにインタビューをするか伝えておくとよいでしょう。

インタビュイーのみならず、スタッフなどの関係者に対する気遣いもしておくことで

認識ズレをなくしトラブルを未然に防ぐことができます。

また、当日は、本番が始まる前に、一通り会話するのがおすすめです。お互いに会話が盛り上がれば、緊張もほぐれて気持ちの良いインタビューができるようになります。

企画の趣旨を説明して共通認識を持つ

一通り挨拶が済んだら、企画の趣旨を再度相手側に説明します。あらかじめ資料を送付しているものの、細かく確認しきれていないケースも少なくありません。

加えて文字だけではなく、実際に話し合うことで認識が深まりやすくなります。お互いに共通認識を持てれば、インタビューそのものも質もさらに高まります。

時間は限られていますが、最終調整として特に重要となる部分を伝えるようにしましょう。不明な点がないかも、必ず相手側に確認してください。

録音の許可を取り、複数の録音機器でバックアップする

インタビュー記事の質を高めるには、録音データを参考に執筆する必要があります。

録音をする際には、必ず事前に伝えて許可を取ってください。

撮影機材が一つしかないと、何か不備があったときにデータをバックアップできなくなります。このような不具合に備えるためにも、機材は複数用意しましょう。録音に失敗しても、インタビューのやり直しはできないので注意が必要です。

インタビューの進め方と意識すべきポイント

ただ質問と回答が繰り返されるだけでは、味気ない記事になってしまう恐れがあります。インタビューを成功させるには、進め方におけるコツを押さえることが重要です。インタビューを進めるにあたって、意識すべきポイントを解説しましょう。

アイスブレイクで緊張をほぐす

まずインタビューで意識したいポイントが、はじめにアイスブレイクを入れることです。アイスブレイクとは、緊張をほぐす目的で行われる雑談を指します。現場を和やかな雰囲気にし、お互いにコミュニケーションを取りやすくなるのがメリットです。

アイスブレイクでは、最近話題のニュースやお互いの趣味などを話すと良いでしょう。自己紹介や企画の説明を、このタイミングでする方法もあります。雑談に一区切りついたら、インタビューをスタートしましょう。

最初は答えやすい質問にする

インタビュー開始直後は、インタビュアーのみならずインタビュイーも緊張しているものです。最初はできる限り答えやすい質問にしてください。

例えば、YesかNoの二択で答えられる質問(クローズドクエスチョン)が望ましいでしょう。そこから制限なく回答するタイプの、オープンクエスチョンへと移りましょう。

インタビューの核心をつくような質問は、回答者側も答えを出すのに時間を要します。そのため、インタビューの最後に聞くのがコツです。

リアクションはしっかりとする

インタビュイーが心地良く回答できるには、質問する側の反応も大切です。表情がほとんど変わらず、淡々と進めるだけでは回答している側も不安を覚えます。「自分の話が面白くないのかな?」と感じたら、自然と口数が少なくなってしまうでしょう。

リアクションは、少しオーバーなくらいが相手も安心します。相槌(あいづち)を打ったり、ジェスチャーを交えたりしてコミュニケーションを取りましょう。基本的に録音をしているので、メモは控えめにしたほうが賢明です。

5W1Hとオープン・クエスチョンで質問を深掘りする

インタビュイーから多くの回答を引き出すコツとして、5W1Hの質問が挙げられます。5W1Hとは、中学校の英語で習った次の要素のことです。

| 5W1Hの各単語(意味) | 質問例 |

| Who(誰が) | 誰をターゲットにしているか |

| When(いつ) | いつプロジェクトを実行するか |

| Where(どこで) | イベントをどこで開催するか |

| What(何を) | プロジェクトで何を目標にしているか |

| Why(なぜ) | なぜ私たちの製品を選んだか |

| How(どうやって) | どうやってイベントを盛り上げようとしているか |

これらを意識すると質問の軸ができ、インタビュイー側も回答しやすくなります。また深堀りした質問をするには、オープンクエスチョンが重要です。クローズドクエスチョンは冒頭に留め、中盤以降はオープンクエスチョンを意識しましょう。

インタビューの締めくくりと今後の流れを伝える

インタビューを成功させるには、締めくくりも重視しなければなりません。いろいろと質問したにもかかわらず、相手に一切配慮しないで終わらせるのは失礼です。自分たちの質問が終了したら、必ず相手にも「○○様の方で伝え忘れたことはございませんか?」と聞きましょう。

またインタビューが終了しても、撮影は引き続きしたほうが賢明です。再び雑談に入ると、リラックスしているため人柄が表れやすくなります。執筆時の材料となるため、レコーダー等をすぐに切らないようにしましょう。

最後に関係者全員に対して、今後の流れを伝えます。記事はいつ頃完成する予定か、下書きの内容を確認してもらう日程など、スケジュールを共有してください。

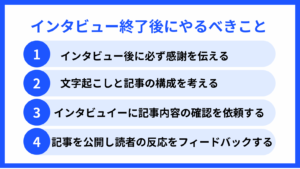

インタビュー終了後にやるべきこと

インタビューが終了したあとも、やるべきことは数多くあります。スケジュールどおりに更新するためにも、計画的に業務を進めないといけません。一般的にやるべきこと、確認すべきポイントについて紹介しましょう。

インタビュー後に必ず感謝を伝え、お礼メールを送る

インタビューが終了したあとは、必ずインタビュイーと関係者に対して感謝の気持ちを伝えましょう。お礼もそうですが、「次の機会にいろいろと話を聞かせてください」とポジティブな言葉を伝えると、お互いの関係にも良い影響を与えます。また、再度メールでお礼を伝えておくと印象がよいでしょう。

相手方とは、記事を制作する上でも引き続きお世話になります。気持ち良く仕事を進めるためにも、コミュニケーションは積極的に取ったほうが賢明です。

文字起こしと記事の構成を考える

記事を執筆する前に、インタビューの内容を文字に起こしましょう。文字起こしのコツは、最初から文章を整理しようと考えないことです。言い間違えや「えー」などの前置きがあっても、構わず記載します(素起こし)。

すべて書き終えたタイミングで、不要な箇所のカット(ケバ取り)を始めましょう。ケバ取りをしていくと、インタビューの様子や文章の重要なポイントを把握できます。この作業が終わったら記事の構成を考え、読者が読みやすいように文を整理してください。

インタビュイーに記事内容の確認を依頼する

記事が完成したら、インタビュイーに内容を確認してもらいましょう。インタビュイーには、「この言葉は加工せずに記事にしてほしい」などの要望があるかもしれません。相手方の意思を、最大限に尊重することもコンテンツ制作において大切です。

内容を一通り見てもらい、修正が必要な箇所があったらチェックするように促してください。チェックが全て完了し、問題ないと了承を得たら公開の準備に進みましょう。

記事を公開し、読者の反応をフィードバックする

インタビュー記事は、自社のWebサイト等で公開して終わりではありません。記事を公開したあとも、読者の反応を細かく分析する必要があります。

読者からポジティブな反応があったら、インタビュイーや関係者にも伝えましょう。インタビュイーからしても、記事がどのような評価を受けているか気になります。ポジティブな反応を伝えれば、インタビューを受けて良かったと思えるはずです。

「次はこのプロジェクトについて知りたい!」と読者から要望があれば、その事実を伝えることで相手方も今後に生かせるでしょう。

インタビュースキルを高める方法

インタビュー記事の質を上げるには、相手方から多様な回答を引き出すスキルが重要です。このようなスキルは、日々のトレーニングによって培われます。インタビュースキルを高めるために、どういった練習や分析が必要になるかを解説しましょう。

身近な人を相手にインタビュー練習をする

インタビュースキルを高めるには、身近な人を相手に練習することがおすすめです。会社の同僚や友人、家族と頼れそうな人にお願いしてみましょう。本番で使う質問シートを用意し、協力してくれる人と共有してください。

一通りインタビューが終わったら、進行は問題なかったか、他に聞いた方が良い項目はないかを確認します。自分の知り合いにインタビューするのは恥ずかしいかもしれませんが、良い練習になるので本番と思いながら実践しましょう。

優れたインタビュー記事を分析する

質問項目が思いつかないのであれば、優れたインタビュー記事を分析することが大切です。特に自身が尊敬しているWebライターの記事を参考にすると良いでしょう。

最初は、他のライターが執筆した記事をそのままWordやテキストファイルに記載するのをおすすめします。どういった視点で質問されているか、インタビュイーの回答をどう表現しているかをチェックしてみてくさい。そこからインタビュイーの情報を入れつつ、オリジナルの質問項目を追加しましょう。

インタビューに同席して学ぶ

インタビュースキルを身につけるには、実際にインタビューが行われている現場に行くことも大切です。会社の同僚に、近いうちにクライアントを取材する機会がないか聞いてみましょう。もし取材の予定がある場合は、アシスタントとして同席するのがおすすめです。

同席ができなかったときは、同僚にお願いしてインタビューの音源を聞かせてもらうといった方法もあります。とはいえプライバシーの関係上音源は基本的に無関係者には聞かせられません。断られているにもかかわらず、無理にお願いするのは避けましょう。

まとめ

インタビュー記事は、コツを押さえるだけでも良し悪しが変わります。魅力的な記事を作成するには、インタビュイーの思いや考えを最大限に引き出せるような質問をする必要があります。まずは、事前準備を徹底するように意識してください。

インタビュースキルは、センスだけではなく経験値によっても磨かれます。何度も練習を重ね、周りの人からフィードバックしてもらえる環境が大切です。練習や実際の取材現場に参加できる機会があったら、積極的に活用すると良いでしょう。

株式会社HubWorks代表取締役 2013年より大手インターネット広告代理店に入社。月間数千万規模、主要チャネル(Yahoo・Google・Facebook・LINEなど)のウェブ広告運用を経験。 2017年に転職し、SaaSのBtoBマーケティング担当に従事。リード獲得からナーチャリング、コンテンツマーケティングなど幅広く対応 2018年から独立しシェアオフィス専門ポータルサイトの立ち上げやコンテンツ制作BPOコンテンツファクトリーのサービスを立ち上げ。 ウェブマーケティングの知見をいかし、全事業早期黒字化を達成 パーソナルジム「ソロジム」を運営

-3.png)