動画制作のコツを紹介!撮影・編集の流れを理解し効率的に作成しよう

スマートフォンの普及により、誰でも手軽に動画を撮影できるようになりました。動画制作にチャレンジする中で、撮影や編集のテクニックを知りたいと思っている方も多いのではないでしょうか。

視聴者を惹きつける動画を作るには、いくつかのコツを押さえる必要があります。この記事では、動画制作の基本的な流れから、撮影・編集のテクニックまで詳しく解説します。

これから動画制作を始める方はぜひ参考にしてください。

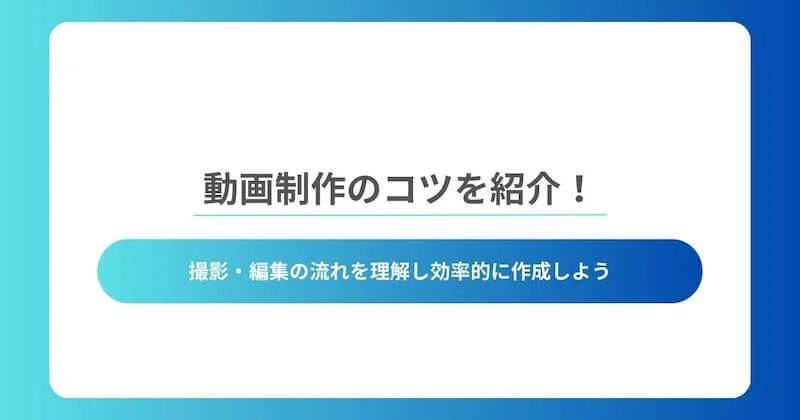

動画を制作する際の流れと注意点

動画制作には大きく分けて6つの工程があります。それぞれの工程で必要な作業と注意点を見ていきましょう。

1. 企画

企画段階では、動画制作会社の担当者との話し合いから始まります。動画にどういった要素を盛り込むかを検討し、まずは全体的な企画案を作成しましょう。

話し合いの際には、自社の中でターゲット層・伝えたいメッセージを明確にしてください。企画段階で構成をおおまかに決めておけば、その後の工程もスムーズに進みやすくなります。

2. シナリオ・コンテ作成

シナリオとコンテの作成では、動画の目的とコンセプトを明確に定めます。シナリオを作り、完成したものをもとに各シーンの尺を割り出します。

また、シーン間の繋ぎ方も絵コンテの段階で想定しておくことが大切です。具体的な演出方法を事前に決めておけば、撮影時での手戻りを防げます。

3. 撮影

撮影の段階において意識したいポイントは、目的に応じた撮影機材の選び方です。主な撮影機材として、スマートフォン・デジタルカメラ・ビデオカメラ・一眼レフカメラがあります。

| 撮影機材 | メリット |

| スマートフォン | ・専門的な知識がなくても使いやすい

・誰でも簡単に動画撮影できる |

| ビデオカメラ | ・長時間の撮影ができる

・持ち運びしやすい構造をしている |

| デジタルカメラ | ・動画と静止画の両方に対応している

・サイズが小さいので持ち運びやすい |

| 一眼レフカメラ | ・レンズの交換により多彩な表現ができる

・比較的画質や音質に優れている |

使いやすさに焦点を当てるのであれば、スマートフォンやビデオカメラでも問題ありません。

一方で本格的な動画を残したい場合は、デジタルカメラ・一眼レフカメラのような専門的な機材をおすすめします。これらの条件をよく吟味し、最適だと思う機材を選びましょう。

4. 編集

編集作業では、まず撮影した素材の中から使用するものを選び出します。映像と映像を繋ぐ方法は主に2種類あります。

1つ目は「アクションつなぎ」であり、前後のカットの時間軸が連続している場合に使います。2つ目は「ジャンプカット」で、時間軸に関係なく次のシーンへ移行する手法です。

静止画を使用する際は、動画全体の統一感を出すため、解像度を動画に合わせて調整すると良いでしょう。

5. 音入れ

動画制作において、音楽の選択と挿入は見過ごせないポイントです。作品の質を高めるBGMを選ぶことで、視聴者により深い印象を残せます。

ただし、BGMを使用する際は著作権への配慮が欠かせません。市販の音楽はそのまま使用できず、著作権処理が必要となります。

動画制作に使用できる音源を入手する方法は、大きく分けて3つあります。1つ目は著作権フリー音楽の利用です。

無料で使える素材も多くありますが、商用利用の可否を確認しなければなりません。2つ目は音楽ライブラリーの活用です。

月額制のサービスで、様々なジャンルの音源が使い放題となっています。3つ目は音楽制作会社に依頼してオリジナルの音源を作ることです。

音楽素材をダウンロードする際は、利用規約をしっかりと確認しましょう。特に商用利用の場合は、権利関係を明確にしておくことが重要です。また、音源の加工や編集が許可されているかどうかも確認が必要です。

音入れに使えるアプリも数多く存在します。CapCatはAndroidとiOSの両方で使用でき、初心者でも扱いやすい特徴があります。Inshotであれば、複数のファイル形式で音楽を入れられます。

6. 納品

納品の際には、配信媒体に適したファイル形式で出力しましょう。依頼者の指定する形式を確認し、誤りのないよう慎重に作業を進めます。

動画ファイルの形式には、MP4・MOV・AVIといった種類があります。

| 動画ファイル形式 | 特徴 |

| MP4 | ・圧縮率が高い(容量を抑えやすい)

・汎用性が高い |

| MOV | ・Apple製品との相性が良い

・Windowsにはあまり合わない ・ファイルサイズが大きくなりやすい |

| AVI | ・Windowsとの相性が良い

・互換性が高い |

特別な事情がない限りは、圧縮率および汎用性の高いMP4を選ぶと良いでしょう。

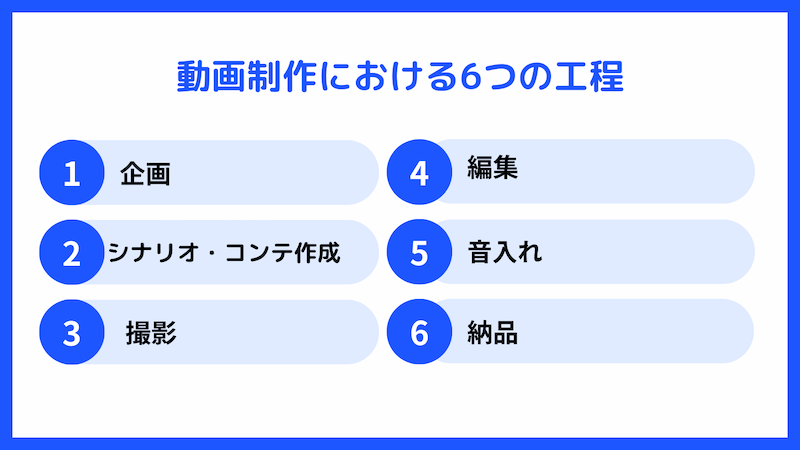

企画時のコツ

優れた動画を作るには、企画段階での準備が特に重要です。以下のポイントを意識することで、より効果的な動画制作が可能になります。

全体の構成を固めておく

企画段階で全体の構成をしっかりと固めておくと、後の工程がスムーズに進みます。完成形をイメージしながら、カット割りまで想定しておくと良いでしょう。

具体的なアプローチを事前に決めておくことで、無駄な作業を減らせます。

見る側の視点になる

動画制作で大切なのは、視聴者の立場に立って考えることです。伝えたいメッセージが正しく伝わるか、初めて見る人がどのように受け取るか、記憶に残る内容になっているかを常に意識しましょう。

事前に視聴者が求める情報を整理し、それに応える内容を準備することが重要です。

伝えるメッセージを1つに限定

情報量が多すぎる動画は、かえって視聴者の記憶に残りにくくなります。メッセージはシンプルかつ簡潔にまとめ、見やすい動画作りを心がけましょう。

一つの動画で複数のメッセージを詰め込むのではなく、核となる内容を絞り込むことが効果的です。

ペルソナを設定する

ペルソナの設定も、動画制作で意識したいポイントの一つです。ペルソナとは、自社の商品やサービスを利用する人物像を指します。動画視聴者やターゲットと似ていますが、人物像を具体的に設定するのが違いです。

単純に動画を見てほしいのであれば、幅広い層に受け入れられそうな映像を届けるだけでも問題ないかもしれません。

しかし動画制作には「商品を使ってほしい」などの目的があるはずです。こういった目的を達成するには、どういった層に向けた動画にするかを具体的にイメージする必要があります。

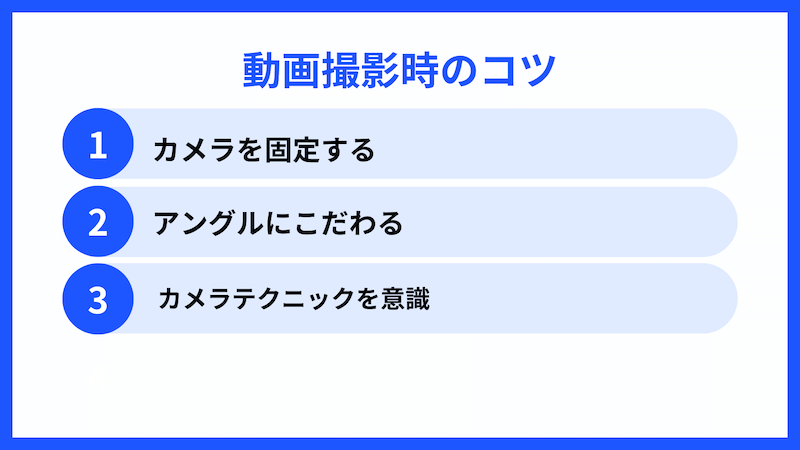

動画撮影時のコツ

質の高い動画を撮影するためのテクニックを紹介します。これらのポイントを押さえ、より魅力的な映像を作れるようにしましょう。

カメラを固定

手ぶれは映像が乱れてしまうため、動画の品質を下げる要因となります。手ぶれがあまりにも激しいと、視聴者に不快感を与えてしまうので注意が必要です。

目的に応じた撮影方法を選びつつ、可能な限りカメラを固定しましょう。三脚が使えない場合は、脇を締めて息を止めて撮影すれば、手ぶれをある程度軽減できます。

アングルにこだわる

動画の品質を高めるには、アングルにもこだわりましょう。カメラの位置や角度によって、映像の印象は変わります。

例えば目線よりも高い位置から撮影する「ハイポジション」の場合、広がりのある雰囲気を演出できます。

一方で目線の高さに合わせた「アイレベル」は、視聴者に親近感を与える効果があります。同じアングルのシーンが続くと単調になりやすいため、適度にアングルを変えつつ、最後まで飽きさせないように工夫しましょう。

併せて撮影時には、被写体をどこに置くか(構図)も重視してください。構図の種類として、三分割構図と日の丸構図を説明します。

三分割構図とは、フレームをそれぞれ縦・横に三等分し、縦線と横線の交点に被写体を置く手法です。ビルのような目立つ建物は、線に沿う形で配置すると全体のバランスが整いやすくなります。

被写体を主役として目立たせたいのであれば、日の丸構図がおすすめです。シンプルな見映えになるものの、視聴者からの注目が集まるといったメリットもあります。

カメラテクニックを意識

カメラテクニックにも様々な種類がありますが、使い方には注意が必要です。例えばズーム機能は、映像にインパクトを与えるうえで便利です。

ただし使いすぎると、映像がぶれて視聴者が不快に感じる可能性があります。ほかにも基本的なテクニックとして、以下の方法を押さえてください。

・フィックス…カメラを固定して撮影する

・パン…左右に動かす

・ティルト…上下に動かす

・ドリー・イン…被写体に近づく

・ドリー・アウト…被写体から離れる

これらのテクニックを上手く取り入れると、より見応えのある映像が作れるようになります。

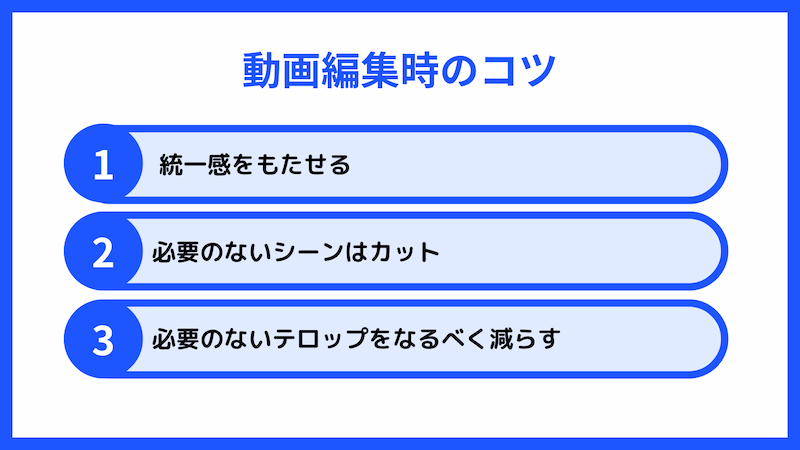

動画編集時のコツ

編集作業は動画の完成度を大きく左右します。以下のポイントを意識して作業を進めましょう。

統一感をもたせる

コツの一つとして挙げられるのが、動画全体の世界観を統一させることです。動画には色調やフォント、BGMなど数々の要素があります。

これらの統一感を意識すると、視聴者の印象に残りやすく、最後まで飽きずに見てもらえる仕上がりになります。

必要のないシーンはカット

余計な発言や不要なシーンは思い切ってカットしましょう。余分なシーンを詰め込むよりも、重要なセリフだけを抽出し、テンポよくつなげたほうが分かりやすい動画になります。

無駄のない展開を作るには、時間や動きの不要な部分を削除する「ジャンプカット」も効果的に使いましょう。

必要のないテロップをなるべく減らす

テロップは伝えたいメッセージを強調する効果がありますが、多用すると逆効果です。字数を入れすぎると情報量が増えてしまい、動画の内容が分かりにくくなるためです。

重要なセリフだけをテロップで強調し、文章を簡潔にまとめましょう。画面が見づらくならない程度にテロップの数を抑えることが重要です。

配信先は用途に応じて使い分けよう

動画の配信先は、目的や対象に応じて適切に選択することが重要です。主な選択肢として、以下の種類が挙げられます。

・企業のウェブサイト

・TVCM

・駅・店舗・オフィスなど

・SNS

企業のウェブサイトでの掲載が一般的で、コーポレートサイトやオウンドメディアで活用されています。TVCMで配信すれば、会社や商品、サービスのブランドイメージ向上に寄与します。

駅や店舗、オフィスビルなどのデジタルサイネージでは、場所や時間帯に応じた効果的な広告配信が可能です。

FacebookやInstagram、X(旧Twitter)、TikTokといったSNSでは、それぞれのプラットフォームに合わせた動画配信が可能です。

SNSの一つであるYouTubeにおいて、動画の視聴回数を上げたいのであれば、SEO対策を意識しましょう。SEO対策とは、動画を検索画面に上位表示させる施策を指します。

SEO対策の一般的な方法が、キーワード選定です。キーワードプランナーのようなツールも使いつつ、どのワードで検索されているかを調べましょう。

またメタタグ(タイトル・タグ・説明文)の最適化も、取り入れたいSEO対策の一つです。タイトルやタグには、キーワードを入れるのをおすすめします。

タイトルに関しては、ユーザーがついクリックしたくなるようなワードも心がけてください。説明文はキーワード選定に加え、企業サイトのURLも貼るなど、豊富に情報を入れるとよいでしょう。

人気の動画制作ソフト5選

動画編集には様々なソフトウェアがありますが、ここでは特に人気の高い5つを紹介します。

1. iMovie(アイムービー)

iMovieは、MacやiPadで利用できる動画編集アプリです。

動画の不要部分の切り取りはもちろん、文字の挿入やBGMの追加も簡単に行えます。手軽に使えることから、頻繁にSNSや動画サイトで投稿する人の動画編集に適しています。

2. Final Cut Pro(ファイナルカット・プロ)

Final Cut Pro、直感的な操作が特徴的な編集ソフトです。

動画のトリミングや位置の移動が簡単で、磁石のようにクリップがくっつく仕様により、スムーズな編集が可能です。複数のオーディオやファイルを一つのパッケージにまとめて移動できます。

3. DaVinci Resolve(ダビンチ・リゾルブ)

DaVinci Resolveは、編集、カラーコレクション、VFX、モーショングラフィックス、オーディオまでを一つのソフトで完結できるツールです。

直感的なインターフェースで初心者でも扱いやすく、かつプロの要望にも応える高機能な編集が可能です。

4. Filmora(フィモーラ)

Filmoraは、高度なAI編集機能を搭載し、分かりやすい操作画面で手軽にセンスの良い動画が作れます。

見やすい操作画面と簡単な操作性が特徴で、初心者にも使いやすい設計になっています。

5. Adobe Premiere Pro(アドビ プレミアプロ)

Adobe Premiere Proは、AIを活用した自動化機能により、文字起こしやキャプション作成、音声のクリーンアップなどの作業時間を大幅に削減できます。

新しいAdobe Firefly Video Modelを使用することで、動画クリップの拡張も簡単に行えます。

まとめ

動画制作の基本的な流れとコツを紹介しました。企画、撮影、編集の各段階で重要なポイントを押さえることで、より魅力的な動画を作れます。

動画制作に不安がある場合は、HubWorksの動画制作代行サービス「コンテンツファクトリー for movie」の利用もご検討ください。