オウンドメディアで動画を効果的に活用しよう|事例やコツをご紹介

「オウンドメディアで動画を活用するメリットを知りたい」

「実際に動画を活用して成功している企業事例を知りたい」

本記事は、上記のような悩みを抱えている方に向けた記事です。

インターネットの普及によりユーザーのニーズが変化したことで、多くの企業がオウンドメディアを活用したマーケティング活動を行うようになりました。

その一環として注目を集めているのが動画です。動画は、テキストや画像よりもユーザーの感情に訴求しやすく、新規顧客の獲得や競合他社との差別化を図るためには欠かせません。

そこで、本記事ではオウンドメディアに動画を活用するメリットとデメリット、動画活用における注意点を細かく解説していきます。記事後半では、実際にオウンドメディア内で動画を活用して成功している企業事例もご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

動画コンテンツが増えてきている背景

近年、動画コンテンツの需要が急速に増加しています。

視聴可能なデバイスの普及と通信技術の進化により動画投稿が容易になり、オウンドメディアでの動画活用が増えています。本記事では、その背景について解説します。

視聴可能デバイスの普及

近年、オウンドメディアにおける動画コンテンツの活用が増えている背景として、視聴可能なデバイスの普及が挙げられます。スマートフォンやタブレットなど、視聴可能なデバイスの普及率が高まったことで、ユーザーはいつでもどこでも動画を視聴可能になりました。

これにより、企業は動画を集客に活用できるようになりました。動画という手法を使って情報収集をしている見込み顧客にアプローチが可能です。

また、動画は、視覚と聴覚の両方から情報を提供できるため、視聴者は記事などで情報を取得するよりも容易にコンテンツの中身を確認できます。わかりにくい説明も動画化することで、より理解度を高めることができるのです。

動画投稿が容易になった

インターネット上には、動画を簡単にアップロードできるプラットフォームが数多く存在しています。YouTubeやVimeoなどの動画共有サイトを利用すれば、誰でも手軽に動画を投稿できます。

また、動画編集ソフトウェアやスマートフォンのアプリも進化し、初心者でも簡単に動画を作成できるようになりました。これにより、オウンドメディアを運営する企業が、簡単に自社のメッセージや情報を動画で発信できるようになりました。

さらに、SNSやブログなどの普及により、動画をシェアしやすくなったことも動画投稿が簡単になったことを促進しています。これらの要素が組み合わさり、オウンドメディアでの動画活用が増えています。

通信システムの発達

オウンドメディアで動画を効果的に活用するケースが増えている背景として、通信システムの発達が挙げられます。特に最近は5Gと呼ばれる次世代通信技術の普及が進んでいます。

5Gは、従来の通信システムと比べて高速かつ安定した通信環境を提供し、多数接続が可能です。これにより、より高品質な動画コンテンツをスムーズにストリーミングできます。

動画を再生するには、大量のデータをやり取りする必要がありますが、高速データ転送が可能になったことで動画視聴が容易になり、動画の普及にもつながっています。

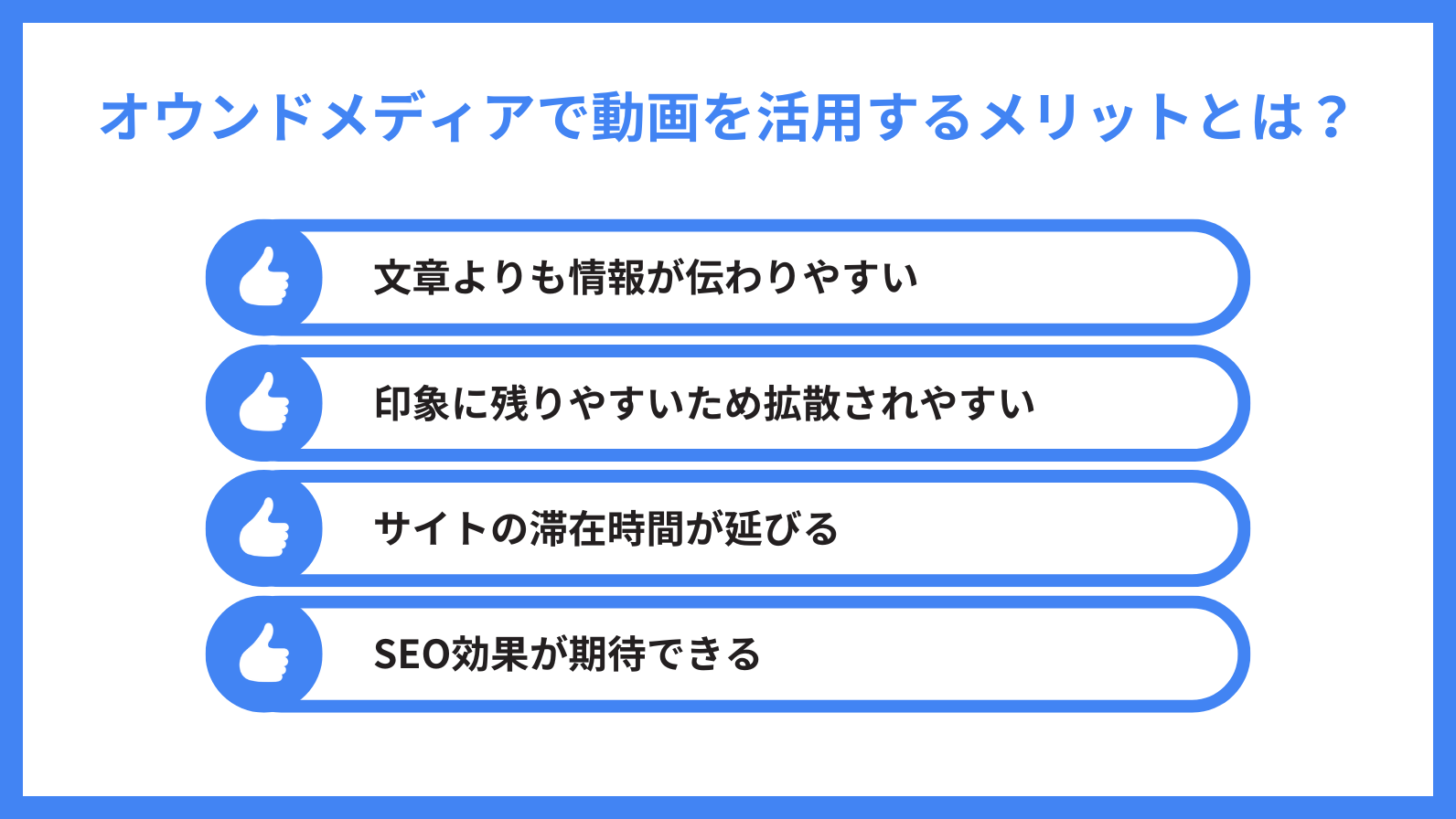

オウンドメディアで動画を活用するメリットとは?

まず、企業がオウンドメディアに動画を活用するメリットを4つ解説していきます。

・文章よりも情報が伝わりやすい

・印象に残りやすいため拡散されやすい

・サイトの滞在時間が延びる

・SEO効果が期待できる

それでは1つずつ詳しく見ていきましょう。

文章よりも情報が伝わりやすい

コンテンツに動画を活用することで、文章よりも短時間でより多くの情報を伝えられるといったメリットがあります。実際、科学的な研究では、動画が文章よりも5,000倍の情報量を伝達できることが明らかになっています。

米Forrester Research社のJames L. McQuivey博士が2014年に発表した、動画の伝達能力に関する研究結果によれば、1分間の動画内で伝えられる情報量は文字にすると180万語、Webページでは約3,600ページ分に相当すると示されました。

さらに、米心理学者のアルバート・メラビアンが提唱した「メラビアンの法則」によると、人間は「視覚情報:55%」「聴覚情報:38%」「言語情報:7%」の割合で情報を受け取っているとされています。

これらの事実から、効果的なコミュニケーションを実現するためには、動画の活用が有効です。

印象に残りやすいため拡散されやすい

オウンドメディアに動画を活用すると、ユーザーの印象に残りやすくSNSなどで拡散されやすいといったメリットもあります。

人間の記憶の定着率についてはさまざまな研究結果が出ていますが、ここではその1つとして「ラーニングピラミッド理論」を取り上げます。ラーニングピラミッド理論は、異なる学習方法が人間の記憶にどのように影響するかを示す教育理論の1つです。

この理論によれば、人間は文章よりも動画から得た情報の方が2倍も記憶に残りやすいとされており、視覚と聴覚を刺激することが記憶の定着に有効だといわれています。

したがって、動画を用いた情報伝達はユーザーに強く印象付けることができるため、自社の商品やサービスについて紹介する際には、ぜひ活用したいコンテンツフォーマットになります。

サイトの滞在時間が延びる

オウンドメディアで動画を活用することで、ユーザーのサイトの滞在時間を延ばせることもメリットの1つです。

動画は視覚的な要素を豊富に含んでいるため、情報をより分かりやすく魅力的に伝えることができます。これにより、ユーザーは動画の内容に引き込まれやすくなり、結果的にサイト上での滞在時間が長くなるのです。

また、一般的にサイト上での滞在時間が延びるとコンバージョンにもつながりやすいとされています。これは、ユーザーに自社の製品やサービスの利点などの情報をより多く提供できるためです。

このように、動画の活用はサイトの滞在時間を延ばせるだけでなく、コンバージョンを獲得するためにも有効な手段といえます。

SEO効果が期待できる

オウンドメディアで動画を活用することで、SEO効果が期待できるとされています。具体的には、ユーザーが検索したキーワードに沿った動画をページ内に組み込むことで、検索エンジンからの評価を高められる可能性が高いです。

ただし、サイト内に動画が多すぎるとページの読み込みに時間がかかってしまい、ユーザーがページから離脱してしまう恐れもあるので注意が必要です。そのため、ユーザーにとって価値ある動画のみに絞って掲載をしましょう。

オウンドメディアで動画を使うデメリットを知ろう

ここからは、オウンドメディアに動画を活用するデメリットを3つ解説します。

・サイト運営のコストがかさむ

・最後まで視聴してもらえないケースがある

・コンバージョンまで時間がかかる

それでは1つずつ詳しく見ていきましょう。

サイト運営のコストがかさむ

オウンドメディアで動画を活用することは、ユーザーを自社サイトに惹きつける有効な方法ですが、文章よりも制作費がかかってしまうといったデメリットがあります。

動画制作を自社で行うか外部に委託するかによっても異なりますが、いずれにしてもテキストだけで完結する記事に比べると多額の制作コストが発生します。場合によっては、1本の制作に数十万円かかってしまうこともあるでしょう。

外部委託する際に注意したいのは、制作費が安い制作会社に依頼する場合は、事前に動画の品質をチェックしておくということです。

費用が安い分、クオリティの高い動画を納品してもらうことは難しくなります。どのくらいのコストで、どのくらいのクオリティの動画を納品してもらえるのかを事前に制作会社にヒアリングしておきましょう。

クオリティの低い動画(映像が暗い、伝えたいことがよく分からない、ナレーションが聞き取りにくいなど)はユーザーのストレスとなり、企業に対してマイナスなイメージを与えてしまう恐れがあるため注意が必要です。

以上のことから、オウンドメディアの動画制作では、いかに質を落とさず低コストで制作できるかが重要となります。

最後まで視聴してもらえないケースがある

コストと手間をかけて制作する動画ですが、全てのユーザーが必ずしも最後まで見てくれるとは限りません。ユーザーが求めている情報が含まれている動画でなければ、どれだけクオリティの高い動画であっても見てもらうことはできないでしょう。

そのため「誰に向けた動画なのか」を制作前にしっかりと明確にし、そのターゲットユーザーが求めている情報を動画内に盛り込むことが大切です。また、一般的に動画は長くなればなるほど最後まで視聴する人の数が減る傾向にあるといわれています。

米マーケティング企業Wistia社の調査によると、1分以内の動画は約70%のユーザーが最後まで視聴しているのに対し、5〜10分だと約60%、30分では約30%にまで減少することが分かっています。

この結果から分かるように、ユーザーに飽きさせず最後まで見てもらうには、動画の内容だけでなく長さも工夫しなくてはなりません。

短ければ短いほど良いというわけではありませんが、ユーザーに最後まで見てもらうことを考えれば、長くても10分前後にまとめるとよいでしょう。

コンバージョンまで時間がかかる

動画コンテンツを作成し、オウンドメディアに投稿したからといって、すぐにコンバージョンが発生するわけではありません。自社の商品やサービスについて知ってもらうための手段の1つでしかなく、動画を作ったことで急激にコンバージョンが増えるわけではありません。

ただし、興味関心が高い層に対して、Facebook広告でサービス紹介の動画を配信することで、コンバージョンを獲得できる場合もありますので、やり方の1つとして参考にしてみてください。

オウンドメディアで動画を活用する際の注意点とは?

ここからは、オウンドメディアで効果的に動画を活用するために注意すべきポイントを4つご紹介します。

・ターゲットを絞り、目的を設定して動画を制作する

・効果測定をきちんと行う

・動画制作のリソースを確保しておく

・著作権を侵害しないよう注意する

それでは1つずつ細かく見ていきましょう。

ターゲットを絞り、目的を設定して動画を制作する

オウンドメディアで効果的に動画を活用するためには「動画を視聴してもらいたいターゲットは誰なのか」「何のために動画を活用するのか」を明確にすることが大切です。動画活用の目的には、主に以下のようなものが挙げられます。

・自社の商品/サービスに対する理解度の向上

・SNSでの動画拡散によるブランド認知の向上

・インタビュー動画でユーザーからの信頼向上

・コンバージョン(資料請求やお問い合わせ)につなげる

また、動画の目的に合わせてKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)も設定しておきましょう。

KPIは、目標達成に向けての進捗状況を把握する上で重要な指標となります。例えば、ユーザーの理解度向上が目的の場合は、総再生回数や再生完了率、総再生時間などの指標がKPIとなります。

動画の制作プロセスもスムーズに進めることができます。目的に基づいたストーリーボードの作成や、映像や音楽の選定、編集の方向性など、制作の方向性も明確にできます。

また、ユーザーが求めている情報やエンターテイメント性、教育性などを把握し、それに合わせたコンテンツを制作することで、より多くのユーザーに対して価値を提供できるでしょう。

効果測定をきちんと行う

効果的に動画を活用するためには、必ず効果測定を行いましょう。設定したKPIが達成されているかを定期的に測定することで、問題が発生した場合でも「何を、どのように」軌道修正していくべきかが明確になります。

例えば「SNSでの動画拡散によるブランド認知の向上」が目的であれば、動画の再生回数や視聴人数、SNSでシェアされた回数、いいねされた回数などを測定し、KPIの達成度合いを確認する必要があるでしょう。

このように、定期的な効果測定を行うことでPDCAを回しながら効果的な運用が可能となります。

動画制作のリソースを確保しておく

動画制作を内製化する場合は、リソースの確保が必要です。動画制作には、企画・撮影・編集・音声編集・配信などさまざまな工程があり、それぞれにスキルや知識が必要なため、動画制作に精通した人材の確保が不可欠です。

他にも、動画編集ソフト・カメラ・マイク・照明などの機材や、それらの機材にかかる費用・スタッフの給与などの予算も用意しなければなりません。

このように、動画の制作・編集には多くのリソースを投入することとなるため「これだけのリソースを動画制作に割けない」と考えている企業も多いでしょう。そういった場合は、制作作業の全てもしくは一部のみを外部に委託する選択肢もあります。

著作権を侵害しないよう注意する

オウンドメディアに動画を活用する際は、著作権を侵害しないよう注意を払う必要があります。なぜなら、動画には画像や音楽、音声、キャラクターなどあらゆる素材が使われており、その一つひとつの素材が著作権で保護されているためです。

そのため、自社で制作する場合は「その素材が自由に使えるものなのか」「誰に許可を得る必要があるのか」を必ずチェックしましょう。

また、動画制作を外部に委託する場合は、動画の著作権が誰に帰属するのかをはっきりさせておかなければなりません。動画の場合は制作会社に著作権が帰属する場合があり、動画の使用範囲が限定されることもあります。

意図していなくても著作権を侵害してしまうと、罰則が科せられる可能性があるので注意しましょう。

オウンドメディアで動画を効果的に活用しているサイトを10個ご紹介!

ここからは、実際にオウンドメディア内で効果的に動画を活用しているサイトを7つに絞ってご紹介します。自社オウンドメディア内で動画の活用を検討している方は参考にしてください。

kurashiru(クラシル)

クラシルは、dely株式会社が運営するレシピ動画サービスです。「くらしをおいしく、あたたかく」をコンセプトに、簡単に美味しくつくれる料理レシピを120,000件以上掲載しています。

レシピ詳細ページには、文章説明だけでなく30秒〜1分程度のショート動画を活用し、料理初心者〜上級者まで誰もが真似できるレシピ配信を行っています。

2016年にサービスを開始して以降、ユーザー数は右肩上がりとなっており、アプリ版では4,000万ダウンロードを突破しました(2023年6月15日時点)。

アプリやWeb版ではショート動画、自社運用のYouTubeでは10分以上の動画を配信するなど、各メディアの特性を活かした配信がなされています。

| サイト名 | kurashiru(クラシル) |

| 運営会社 | dely株式会社 |

| URL | https://www.kurashiru.com/ |

コナミメソッドまとめ

コナミメソッドまとめは、コナミスポーツ株式会社が運営するオウンドメディアです。

ダイエットに興味がある方や腰痛・肩こりに悩んでいる方、運動ができるようになりたいと考えている子どもを持つ保護者をターゲットに、運動にまつわる正しい知識やノウハウを紹介しています。

文章だけでは伝わりづらい正しいトレーニングのフォームやポイントをお手本動画にすることで、ユーザーが運動をより正確かつ効果的に行えるよう工夫している点がポイントです。

また、同じトレーニングであっても各ポイントごとに動画を分けることで、「見たい部分だけをすぐに閲覧できる」というユーザーの目線に立った構成になっています。

| サイト名 | コナミメソッドまとめ |

| 運営会社 | コナミスポーツ株式会社 |

| URL | https://www.konami.com/sportsclub/method/ |

となりのカインズさん

となりのカインズさんは、大手ホームセンターチェーンの株式会社カインズが運営するオウンドメディアです。

カインズの従業員や顧客、取引先、クリエイターなど、カインズに関わる人々を”カインズさん”と位置づけ、それぞれの立場から暮らしづくりに役立つ情報を発信しています。

カインズで取り扱っている商品を中心に、DIY工作材料の紹介やアイデア商品などを面白く発信しているのが特徴で、ホームセンターならではのわくわく感をコンテンツ内で表現しています。

実写映像だけでなくアニメーション映像なども活用しながら、他のメディアにはないシュールさやギャグセンスの高さから多くのユーザーに親しまれているサイトです。

| サイト名 | となりのカインズさん |

| 運営会社 | 株式会社カインズ |

| URL | https://magazine.cainz.com/ |

Panasonic

Panasonicは、大手電機メーカーのパナソニック株式会社が運営するオウンドメディアです。同社の商品ページでは、テキスト情報だけでなく画像や動画を用いて商品の機能や特徴、使い方などを紹介しています。

例えば、ヘアアイロンであればスタイリングごとの使用方法を、掃除機では仕様や特徴を動画で発信することで、ユーザーが知りたい情報を的確かつ短時間で伝えているのが特徴です。

また、動画の活用でユーザーのサイト滞在時間を伸ばし、購入意欲を向上させる工夫もなされています。

| サイト名 | Panasonic |

| 運営会社 | パナソニック株式会社 |

| URL | https://panasonic.jp/ |

RedBull

RedBullは、エナジードリンクを販売するレッドブル・ジャパン株式会社が運営するオウンドメディアです。音楽ライブやモータースポーツ、ゲームなどを中心に、さまざまなジャンルのオリジナル記事・動画を発信しています。

自社商品であるエナジードリンクについては特に触れず、上記のようなエンターテインメントをあえてメインテーマとすることで、幅広い顧客層にアプローチしているのが印象的です。大迫力のスポーツ映像などを配信し、自社ブランディングに成功しているサイトといえます。

| サイト名 | RedBull |

| 運営会社 | レッドブル・ジャパン株式会社 |

| URL | https://www.redbull.com/jp-ja/ |

トヨタイムズ

トヨタイムズは、トヨタ自動車株式会社が運営するオウンドメディアです。

自社の取り組みや最新ニュースだけでなく、スポーツやテクノロジーなど、幅広い情報を発信しています。動画は1分前後のものから30分を超えるものまで幅広く、月4本〜5本を目安に配信していることが伺えます。

テレビCMやWebサイト、YouTube、SNSなどさまざまなメディアを連携させ、トヨタのより深い情報まで発信しているのが特徴的です。これにより、今まで獲得できていなかったユーザー層へのリーチを成功させています。

| サイト名 | トヨタイムズ |

| 運営会社 | トヨタ自動車株式会社 |

| URL | https://toyotatimes.jp/ |

Vogue Japan

Vogue Japanは、合同会社コンデナスト・ジャパンが発行するファッション雑誌「Vogue」のオウンドメディアです。

雑誌だけでは伝えきれないトップモデルや有名女優などへの独占インタビュー動画や、Vogue Japanでしか見られないメイク動画などが配信されており、世界的に幅広いユーザーから支持を集めています。

動画は10分前後のものが多く、動画が視聴できない、もしくはどのような内容の動画なのかを素早くキャッチしたいユーザーのために、テキストによる説明も付いています。

| サイト名 | Vogue Japan |

| 運営会社 | 合同会社コンデナスト・ジャパン |

| URL | https://www.vogue.co.jp/ |

コナミメソッドまとめ

「コナミメソッドまとめ」は、コナミスポーツクラブが提供するオウンドメディアです。コナミスポーツクラブは、運動に関するノウハウを蓄積し、その知識を「コナミメソッド」として会員の健康づくりに活かしています。

「コナミメソッド = 体育 =」では、コナミスポーツクラブ所属のアスリートやコーチが、体操や水泳などの体育全般について、正しい習得方法や親子での練習のコーチングのコツを紹介しています。

これにより、個々のスポーツや種目において効果的なトレーニング方法を学べます。

「コナミメソッド = フィットネス =」では、コナミスポーツクラブ所属のインストラクターが、引き締めたい身体の部位など、目的に合わせた正しい運動方法を紹介しています。

このコンテンツでは、ダイエットや筋力トレーニングなど、個々の目標に合わせた運動方法を学べます。

| サイト名 | コナミメソッドまとめ |

| 運営会社 | コナミスポーツ株式会社 |

| URL | https://www.konami.com/sportsclub/method/ |

Cシアター

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社の「Cシアター」は、動画コンテンツを活用したオウンドメディアです。参加できなかったセミナーの見逃し配信などにも対応しています。

Cシアターは、最新のテクノロジーやビジネストレンドを深掘りし、さまざまな業界の専門家やリーダーのインタビューやパネルディスカッション、デモンストレーションを通じてユーザーに知識を提供します。

Cシアターは、ITに関する悩みを持つビジネスパーソンなどにとって、課題を解決できるような貴重な情報源となっています。

| サイト名 | Cシアター |

| 運営会社 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 |

| URL | https://business-on-it.eventos.tokyo/web/portal/487/event/3483/module/booth/103408/94725 |

契約ウォッチ

株式会社unnameが運営する「契約ウォッチ」は、動画コンテンツを活用したオウンドメディアです。このメディアは、契約に関する情報を提供し、ユーザーが知識を身に着け、状況に応じた最適解を身につけることを目的としています。

契約ウォッチの内容は、法律専門家やビジネスエキスパートが登場し、契約の基礎知識や契約書の作成方法、契約交渉のポイントなどの解説です。

さらに、実際の契約事例やトラブル回避のためのヒントも提供されています。契約ウォッチは、ビジネスパーソンや法律に関心のある人々にとって、契約に関する情報を簡潔かつ分かりやすく提供する貴重な情報源となることでしょう。

| サイト名 | 契約ウォッチ |

| 運営会社 | 株式会社unname |

| URL | https://keiyaku-watch.jp/ |

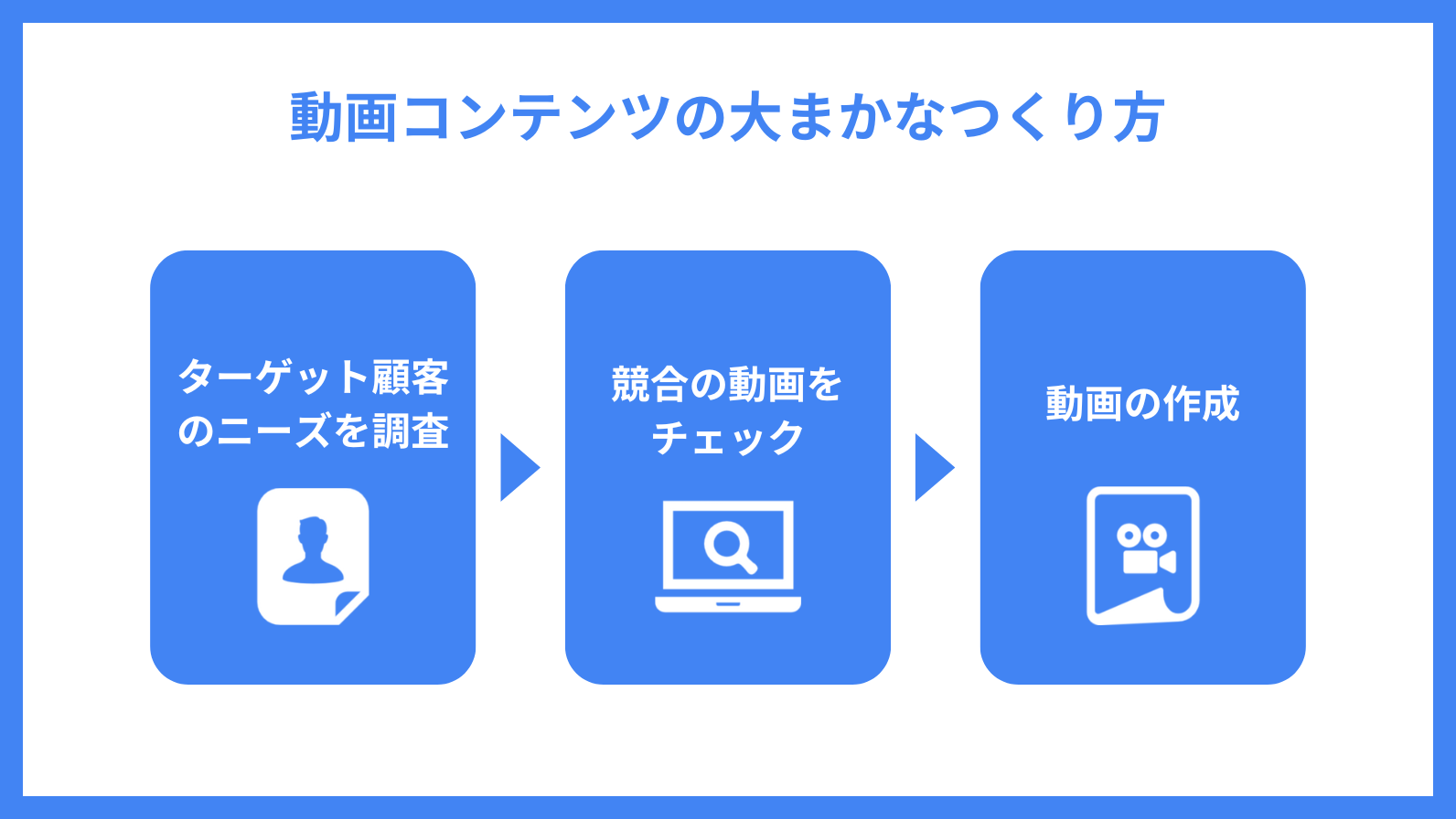

動画コンテンツの大まかなつくり方

動画コンテンツを作成する際には、ターゲット顧客のニーズを把握し、アウトプットイメージを具体化してから制作を開始することが重要です。ここからは、動画コンテンツの大まかな作り方について解説します。

ターゲット顧客のニーズを調査する

まずは、ターゲット顧客の特徴や属性を明確にしましょう。性別、年齢層、趣味、関心事など、顧客の基本的な情報を把握することで、どのようなコンテンツが求められているのかを予測できます。

次に、顧客のニーズをより具体的に把握するために、アンケート調査やフィードバックの収集を行いましょう。顧客に直接意見を聞くことで、彼らが求めている情報を明確にできます。また、ソーシャルメディアのデータも活用しましょう。

さらに、収集した情報を分析し、顧客のニーズや要望を明確にした上で、それに応じたコンテンツを企画・制作していきましょう。顧客の関心やニーズに合わせたコンテンツを提供することで、より多くのユーザーを引きつけることができます。

競合の動画をチェックする

競合他社の動画コンテンツを一つ一つチェックすることも大切です。競合他社がどのようなコンテンツを提供しているのかを把握することで、自社の動画コンテンツとの差別化ポイントを見つけることができます。

どのような訴求で商品やサービスを動画内で紹介しているのか、使用しているのはどのような表現を使っているのかを確認しましょう。

差別化させるだけではなく、自社の動画に活かすべきポイントもチェックしておきましょう。例えば、編集方法について確認しましょう。

テロップの出し方や色の出し方1つで印象は大きく変わります。BGMも動画の印象を大きく左右するため、注意深く聞くようにしてみましょう。

また、作成しているコンテンツを網羅的に把握し、どのようなコンテンツ戦略を取っているのかを推測するようにしましょう。競合が次どのような動きをするのかがわかるだけではなく、自社のコンテンツ戦略に活かすことも可能です。

このように競合の動画をチェックするだけで、差別化ポイントと活かすべきポイントが見えてきます。

また、この過程で自社ではどのような動画を作りたいかが具体的にイメージできるようになってきます。競合調査は時間がかかってしまいますが、よりよい動画を作るために実施してみてください。

実際に動画を作る

まずは、コンテンツの構成を考えましょう。ストーリーボードやシナリオを作成し、どのような情報やエンターテイメントをどの順番で伝えるのかを明確にしましょう。また、必要な映像素材や音声素材、効果音などを用意しましょう。

次に、撮影の準備を行います。適切な機材や照明、音声設備などを準備し、撮影環境を整えましょう。撮影の際には、映像のクオリティや構図、演出などに注意しながら、計画通りに進行させることが重要です。

撮影が終わったら、編集作業に入ります。効果的な映像編集ソフトウェアを使用し、撮影した映像や音声を編集してまとめましょう。編集には、映像のトリミングやカット割り、テキストやグラフィックの追加などが含まれます。

最後に、編集した動画のプレビューを行い、必要に応じて微調整を行います。映像や音声のクオリティ、ストーリーテリングの流れなど、細部にまで注意しながら最終調整を行いましょう。

動画コンテンツを作成する際のポイント

オウンドメディアの動画は、テキストコンテンツよりも視覚的に訴求力が高く、ユーザーの興味を惹きつけ、記憶に残る情報発信ができます。

オウンドメディアの動画は、テキストコンテンツよりも視覚的に訴求力が高く、ユーザーの興味を惹きつけ、記憶に残る情報発信ができます。

しかし、効果的なオウンドメディア動画を作成するには、いくつかのポイントを押さえることが必要です。ここでは、オウンドメディアの動画を成功に導く5つのポイントを詳しく解説します。

オウンドメディアの集客で成功するための具体的な方法を徹底解説!

オウンドメディア運用のポイント|成功事例に学ぶ効果的な運用方法

方針や方向性を決定する担当を明確にする

方針や方向性を決定する担当を明確にすることにより、制作チーム全体が同じ目標に向かって進むことができます。また、具体的な役割や責任範囲を明確にすることで、効率的な制作プロセスも確立できます。

方針や方向性を決定する担当は、制作チーム内での意思決定を促進する役割です。異なる意見やアイデアがある場合でも、担当者が最終的な決定を行うことで、一貫性のあるコンテンツを制作できます。

さらに、方針や方向性を決定する担当は、ユーザーやターゲットオーディエンス(ファン)を考慮しながらコンテンツを企画する役割も担います。

ユーザーのニーズや要求に応えるために、担当者は市場調査やデータ分析などを活用して、効果的なコンテンツ戦略を策定することが必要です。

どのくらいの質で何本制作するかを決める

動画を制作する中で、質を重視しすぎると完成までに時間がかかってしまい、逆に量を重視しすぎると質の低い動画が大量に完成してしまいます。

そのため、「どのくらいの質で月に何本動画を制作するのか」を予め決めておくようにしましょう。基準が明確になっていれば、「どこまで修正を重ねて品質を上げるのか」の共通認識が取れるため、制作途中での判断がしやすくなります。

最も避けたいのが、明確なアウトプットイメージを定めずに制作を始め、よりクオリティの高い動画を追求し続けるというやり方です。

よいアウトプットを出すために必要な考え方ではありますが、「目的を達成することから逆算すると、必要以上に時間と労力を費やしているという状態」になることにもつながってしまいます。

動画を作成する前にアウトプットイメージを明確に固め、特定の期間に何本作成するのかを決めましょう。

配信プラットフォームを決めておく

配信プラットフォームを事前に決めておくことで、動画制作の方針や要件を明確にできます。例えば、自社のオウンドメディアやYouTubeなどの一般的な動画共有サイト、InstagramやTikTokなどのSNSなど、様々な配信プラットフォームがあります。

各プラットフォームには、動画の長さや形式、画質や解像度など、異なる要件が存在する場合があるため、事前に決めておくことで、制作プロセスでのトラブルや手戻りを最小限に抑えることが可能です。

また、各プラットフォームには、異なる視聴者層や特性が存在します。それに応じて、動画のコンテンツ内容を変えたり、編集方法を変更したりできます。

顧客がコンバージョンに至るまでのプロセスを理解しておく

顧客のコンバージョンプロセスを理解することで、どのような情報やメッセージが効果的かを把握できます。例えば、顧客のニーズや関心、課題、購買意向などを把握し、それに応じたコンテンツ制作が可能です。

また、コンバージョンプロセスを理解することで、動画の位置付けや目標設定が可能になります。例えば、潜在顧客にはブランドや商品の魅力を伝える動画を制作し、検討段階の顧客には比較や説明する動画を制作するのがよいでしょう。

さらに、コンバージョンにいたるまでのプロセスを理解することで、顧客の疑問や不安を解消するための情報を提供できます。

顧客が情報を求めるタイミングやニーズを把握し、それに対応した動画を作成することで、顧客の信頼を獲得し、コンバージョンへと導くことができます。

動画制作を外注するという選択肢もある

オウンドメディアの動画を制作する方法として、外注するという選択肢も存在します。高品質な動画を短期間で制作したい、費用を抑えたいなど、様々なニーズに外注は有効です。

ここからは、動画制作を外注するべき4つのケースを解説します。

オウンドメディアの制作会社おすすめ19選|選び方のコツもご紹介!

オウンドメディア運用代行の効果とは?外注先を選ぶポイントも解説

費用が抑えられる場合

外注は費用が高くなる傾向にありますが、場合によっては自社で制作するよりも、外部の制作会社やクリエイターに依頼することでコストを削減できる場合があります。

外部の専門家は、専門知識と経験を持っており、効率的にプロジェクトを進めることが可能です。また、外注することで、動画制作に必要な機材やソフトウェアなどの導入投資費用を抑えたうえで、高品質な映像・音声を制作し、効果的に編集ができます。

株式会社Hub Worksが提供しているコンテンツファクトリーというサービスは、業界の中でも最安値級でコンテンツ制作を外注可能です。

仕組み化しているため、一定の品質を担保しながら安くコンテンツを制作してくれます。今後動画を継続的に大量に作りたいので、安くコンテンツ制作を外注できる会社を探している場合は、是非一度問い合わせしてみることをおすすめいたします。

詳しくはこちらのページからご確認ください。

コンテンツの企画に困っている場合

外部の制作会社やクリエイターは、コンテンツの戦略や制作のノウハウを持っています。彼らは市場のトレンドやニーズを常に研究し、最新の情報を把握しています。これにより、見込み顧客が関心を持つテーマに基づいて、魅力的な動画作成が可能です。

また、成功している動画コンテンツを分析し、のよいところを取り入れる能力にも長けています。そのため、自社で0から動画を作るよりも外注して依頼したほうが、制作目的をより達成できるコンテンツを作成可能です。

クオリティの高いものを求めている場合

企業イメージ動画や製品紹介などクオリティの高い動画を求めている場合、外注することで自社で作成するよりプロフェッショナルな動画作成が可能です。

外部の制作会社やクリエイターは、専門知識と経験を持ち、最新の技術やトレンドにも精通してるだけではなく、効果的な動画の構成を考えるスキルや映像表現の技術を持っていることもあります。

また、外注することで、自社のリソースを節約し、他の重要な業務に集中できます。ただし、外注する場合は、予算や納期などの条件を明確にし、信頼できるパートナーを選ぶことが重要です。

有名人を起用したい場合

有名人をオウンドメディアの動画に起用することで、ブランドの知名度向上や広告効果の向上につながることが期待できます。

YouTubeが活発になっている背景から有名人がWeb動画に出演するハードルが下がっていることもあり、オウンドメディアの動画で有名人を起用する企業も増えています。

外部のプロダクション会社は有名人との交渉に慣れており、より有利な条件でキャスティングを実現できるでしょう。また、動画制作を外注することで、有名人との交渉やスケジュール調整、プロモーション活動などの手間を省くことができます。

さらに、外部のプロダクション会社やクリエイターは、有名人との関係やネットワークを持っていることがあり、これを活かして効果的なプロモーション活動ができます。

まとめ

本記事では、オウンドメディアに動画を活用するメリットと注意点の他、実際に動画を活用している企業の成功事例をご紹介しました。

動画は短時間でより多くの情報を見込み顧客に届けられるため、オウンドメディアで自社ブランディングや新規顧客の獲得を狙う企業にはぜひ取り入れてもらいたい手法の1つです。

初めての動画制作を検討されており、まずは1本作ってみたいという方はぜひ一度制作会社に外注することをおすすめいたします。どのような工程を経て動画が完成するのかを把握できるようになり、動画制作を内製化する場合でも、そこで得た知見を活かすことが可能です。

株式会社HubWorks マーケティング部 2021年よりインターネット広告代理店に入社し、月間数億規模の広告運用を経験。 2022年に株式会社Hub Worksに入社しマーケティング担当者として、ウェブ広告やSEOなどの集客、 記事やホワイトペーパー作成などのコンテンツ制作業務に従事。