インタビュー記事の書き方|事前準備から構成・例文まで完全ガイド

オリジナル性を重視したコンテンツを作りたいのであれば、インタビュー記事が効果的です。従業員やクライアントへの取材内容を記事にすることで、様々な角度から自社の商品・サービスを宣伝できるでしょう。

この記事では、インタビュー記事について事前準備・構成・具体例を詳しく解説します。魅力的な書き方も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

インタビュー記事とは

インタビュー記事とは、トピックに取り上げたい人物や企業へ取材し、その内容をもとに作成したコンテンツのことです。主なメリットとして、オリジナル性の高い記事を作れる点が挙げられます。

取材相手から直接話を伺うことで、思いの込められたもった記事が書きやすくなります。読者にもその人物の主張が伝わり、共感を得られやすくなるのがポイントです。やり方次第では、取材相手がこれまでオープンにしていなかった情報も引き出せるでしょう。

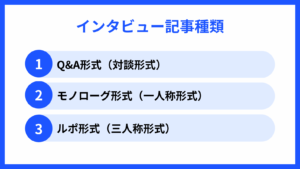

インタビュー記事の種類

インタビュー記事には、Q&A形式・モノローグ形式・ルポ形式の三種類があります。それぞれに独自の強みがあるため、どの形式で臨むかは取材内容に応じて決めるのがおすすめです。各形式種類の特徴について解説しましょう。

Q&A形式(対談形式)

Q&A形式(対談形式)とは、質疑応答の形で交互に質問・回答する方法です。質問する側をインタビュアー、回答する側をインタビュイーと呼びます。

Q&A形式のメリットは、記事にテンポが生まれて読みやすくなることです。質問と回答を順々に繰り返せば、読者側は実際に対談を見ているような気持ちで記事を読めます。仮に文章が長くても、読んでて疲れにくくなるのが強みです。

さらに対談することで、インタビュイーの人柄もコンテンツに表れます。より親しまれる構成にしたいのであれば、吹き出しや画像(インタビュイーの許可が必要)を活用するのも効果的です。

モノローグ形式(一人称形式)

モノローグ形式(一人称形式)は、対話ではなくインタビュイーに一人が語らせるのが特徴です。インタビュイーの目線に立った記事となり、思いや考えがダイレクトに伝わりやすくなります。

モノローグ形式は、特に著名人へのインタビュー記事を制作する際に効果的です。仮に長文の記事にコンテンツになったとしても、ファンは最後まで読んでくれる可能性が高まります。インタビュアーが姿を出さないため、余計な情報を入れずに著名人の考えだけを知りたいファンにとっては、読みやすい記事になるでしょう。

ルポ形式(三人称形式)

ルポ形式(三人称形式)は、取材対象者の思いや考えを第三者の視点に立って紹介する方法です。取材内容を客観的にまとめるため、取材当時の情景やインタビュイーの表情などのといった情報も追加できます。編集における自由度が高い点が特徴の一つです。

著名人や注目企業の代表者を対象とする場合、同じエピソードを他の媒体で話していることケースもあります。たとえ既出の情報だとしても、ライター自身の考えや補足情報を上手く織り交ぜられることで、オリジナル性の高い記事を作りやすくなります。

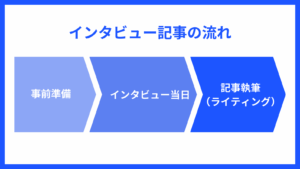

インタビュー記事の書き方

インタビュー記事の流れは、大きく分けると以下のようになります。

各工程で意識すべきポイントを押さえれば、コンテンツの完成度も高まります。そのポイントについて詳しく解説しましょう。

1.事前準備

インタビュー記事を作る上では、入念な事前準備が欠かせません。事前準備を疎かにしてしまうと当日の進行が上手く行かず、相手にも迷惑がかかりますってしまいます。特に準備した方が良いポイントを簡潔にまとめましょう。

インタビューの目的をはっきりさせる

まずはインタビューの目的を、自社で明確にします。コンテンツを制作する際に、最終的にどういったゴールを目指したいのかを担当者と共有します。

例えば、自社が新しくスマホ用のアプリを開発するとします。この場合、開発に携わった企業の代表者にインタビューすることで、業務全体を通しての感想を記事にできます。話してもらった内容を読者に伝えれば、アプリに興味関心を示しやすくなるでしょう。

このように記事をただ書くのではなく、「アプリのインストール数を上げる」などと具体的な目的を持つと、方向性も明確になります。

質問内容の作成と事前共有する

取材対象者とアポイントを取ったら、質問内容を作成します。インタビュー記事における失敗例の一つが、対話が全く盛り上がらないことです。

その要因として、リサーチ不足により質問の内容が浅くなることケースが考えられます。公式サイトや過去の活動も参考にしつつ、取材対象者の話を深掘りできるように準備することが重要です。

質問を考えたら、内容を事前に取材対象者と共有します。より良いインタビュー記事を書くには、お互いに事前準備が大切です。あらかじめ質問の内容を共有しておけば、当日のインタビューを滞りなく進められます。

2.インタビュー当日

インタビュー当日は、ただ台本に沿って進行すれば良いわけではありません。現場の空気を読みつつ、インタビュイーが取材に応じやすい環境を作る必要があります。インタビュー当日において、注意すべきポイントを紹介します。

アイスブレイクを行う

インタビューしやすい環境を作るには、アイスブレイクを行います。アイスブレイクとは、本題に入る前の世間話を指します。心の準備が整っていない状態で本題に入ると、会話が噛み合わず良いインタビューができなくなります。まずは気楽に話すところから始め、信頼関係を構築するように心がけましょう。

アイスブレイクでは、天気やニュースの話題、共通の趣味など誰でも話せる内容で会話し、お互いに緊張をほぐせるようにします。そこからインタビュイーの経歴を質問し、徐々に本題へ移るとスムーズです。

録音・録画を忘れずに

インタビュー記事の質を上げるには、録音や録画も忘れないようにします。記録に残すことで再度確認でき、より正確な記事が書けるようになります。ただしこれらの機能を使う際には、事前にインタビュイーから許可をもらう必要があります。(事前準備の段階で取っておくと良いでしょう)。

またカメラを現場に持っていけば、実際にインタビューしている様子を写真に残せます。一眼レフカメラが望ましいですが、スマホのカメラ機能でも問題ありません。写真があると、記事から現場の雰囲気が汲み取れるようになり、読者もさらに興味関心を持ちやすくなります。

3.記事執筆(ライティング)

インタビューが終わったら、撮影したデータをもとに記事執筆を開始します。執筆する際にも、注意すべきポイントが数多くあります。高品質なコンテンツにすべく、ここで紹介する注意点をしっかりと押さえてください。

文字起こしをする

記事を執筆する際には、インタビューの内容を文字に起こす作業から始まります。まずは素起こしを行い、インタビュイーが話した言葉をすべて記載します。素起こしの段階では、「えー」や「まあ」などの前置きや言い間違いも文字にするのがポイントです。次にケバ取りといって、不要と判断した部分を削り取ります。

最後にケバ取りした文章を、構成を考えた上で整理しましょう。このように段階を踏んで作業すると、コンテンツ制作がスムーズに進みます。ただし文字起こしは全体的に時間がかかるので、音声を自動で文字に起こせるアプリの利用または外注も視野に入れてください。

構成の流れを重視する

先述したとおり、ケバ取りした文章を整理する前に構成を決めた方が効果的です。タイトルや見出し、文章の流れなどを簡潔にまとめましょう。インタビュー中は、話の流れで質問内容が前後する場合があります。そのため執筆の際には順序を整理し、読者が見やすい状態にする必要があります。

自社製品を使った企業に対するインタビューであれば、例として「相手の課題→自社を選んだ理由→製品を使った効果」といった構成が挙げられます。このように構成を作る中で、インタビュイーの最も伝えたいメッセージが、読者へ届くようにする必要があります。

インタビュイーの人柄が伝わるようにする

インタビュイーの人柄が伝わるようにすることも、重視したい要素の一つです。

例えばインタビュイーが明るく話している場面では、あえて話し言葉を多用する方法があります。「〜したんですよ!」や「『うそでしょ!』って思っちゃいました(笑)」などと記載すれば、明るい人柄が読者に伝わって親近感を覚えやすくなります。

もちろん文章を整える中で、正しい言葉遣いに直すことも重要です。しかしあまりにも修正を加えすぎると、執筆者の言葉になってしまいます。あくまで記事の主役は、インタビュイーです。修正する際は、この辺りのバランスをしっかりと考慮します。

最終チェックを行う

記事をアップロードする際には、内容に問題がないかを最終チェックしましょう。チェックは自社だけではなく、インタビュイーにも見てもらうほうが好ましいです。

情報の正確さもそうですが、インタビュイーから「ここをもう少し主張してほしい」と要望があるかもしれません。インタビュー記事は、取材に応じてくれた方の意思を最大限に尊重することが大切です。

また確認を取らないと、載せてはいけない情報が紛れていることに気づかなくなる恐れもあります。アップロード後のトラブルを生まないためにも、双方で慎重に最終チェックする必要があります。

インタビュー記事の質を高めるコツ

高品質なインタビュー記事を完成させるには、いくつかのコツを押さえる必要があります。質問内容に加え、キャプションや画像も積極的に活用することが大切です。以下でそれぞれの重要性を解説しましょう。

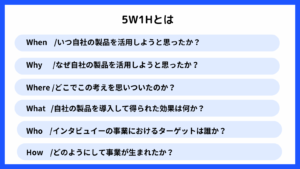

5W1Hを意識した質問をする

インタビューをする際には、5W1Hを意識した質問を心がけます。5W1Hとは、以下に示した要素を指します。

これらの要素を意識すると、質問の軸が明確になります。インタビューの内容を掘り下げるためにも、5W1Hを軸に聞きたいことをまとめましょう。

視覚的にわかりやすいキャプションや画像を活用する

インタビュー記事にキャプションや画像を活用すれば、読者の離脱を防ぎやすくなります。インタビュー内容をテキストだけでまとめると、一般的な読者は途中で飽きてしまうでしょう。記事に惹き込ませるためには、キャプションや画像を効果的に用いる必要があります。

取材当日に撮影した写真は、インタビューの様子を鮮明に伝えられます。読者もその場にいるような感覚を覚え、内容に集中しやすくなるので有効です。

また内容によっては、テキストだけでは伝わりづらいこともあるでしょう。そこで視覚的にわかりやすいキャプションを用いると、読者も理解しやすくなります。

インタビュー記事の成功事例

様々な企業が、インタビュー記事を取り入れることでコンテンツマーケティングを成功させています。ここでは主な成功事例として、日本マクドナルドとJALを紹介しましょう。インタビュー記事を作成する際の参考にしてください。

注目企業インタビュー

まずは注目企業のインタビューとして、日本マクドナルドの例を紹介します。こちらの記事はルポ形式でまとめられており、執行役員の白井康平氏の言葉とともに、客観的な視点から話の内容を分析しているのが特徴です。

執筆者の分析は「だ・である調」でまとめており、白井氏の回答が目立つように執筆されています。さらにインタビュー時の写真を用いつつも、サイズをなるべく小さくし、テキストの邪魔にならないところへ配置されているのもポイントです。

リード文や見出し、プロフィールもしっかりと区別されているので、読みやすい記事となっています。

日本マクドナルドの企業インタビュー記事はこちら

社員インタビュー

次に社員インタビュー記事として、JALの例を紹介します。しょう。JALは各社員へのインタビューを個別に掲載しています。社員一人ひとりにインタビューをしており、個別にコンテンツをまとめています。採用されているのはQ&A形式であり、社員の思いや考えが伝わるように作られているのがポイントです。

JALで働く中での担当業務や取り組み方、将来の目標などを質疑応答形式でまとめています。社員の写真も貼付されており、普段仕事している姿がイメージしやすい点も特徴の一つです。社員の魅力を伝えながら、会社の特徴も浮き彫りになる記事です。企業紹介にも効果的な手法です。社員に焦点を当てるのみならず、自社のブランディングにもつながるので、企業を紹介する目的でも活用してみると良いでしょう。

JALの社員インタビュー記事はこちら

まとめ

インタビュー記事にはQ&A形式、モノローグ形式、ルポ形式の3種類があります。記事の目的に照らしつつ、どの形式を用いるのが望ましいのかを押さえることが大切です。

良質な記事には入念な準備が欠かせません。高品質な記事を執筆するには、入念に事前準備をしなければなりません。先方とスケジュールを合わせつつ、当日もスムーズに進行できるようにしましょう。

他にも、5W1Hの意識付けやキャプション・画像の活用も効果的です。加えて書き方が分からない場合は、他企業の記事も参考にすると良いでしょう。

株式会社HubWorks代表取締役 2013年より大手インターネット広告代理店に入社。月間数千万規模、主要チャネル(Yahoo・Google・Facebook・LINEなど)のウェブ広告運用を経験。 2017年に転職し、SaaSのBtoBマーケティング担当に従事。リード獲得からナーチャリング、コンテンツマーケティングなど幅広く対応 2018年から独立しシェアオフィス専門ポータルサイトの立ち上げやコンテンツ制作BPOコンテンツファクトリーのサービスを立ち上げ。 ウェブマーケティングの知見をいかし、全事業早期黒字化を達成 パーソナルジム「ソロジム」を運営