動画制作の流れとは?期間・工程・外注時の料金や注意点を解説!

「自社サービスの認知度を高めたい。」

そんなとき、動画活用は非常に効果的です。

しかし、「制作費用がどれくらいかかるのか分からない」「進行手順が曖昧」など、不安を抱えていませんか?

動画制作を検討する際、制作の流れや注意点を把握しておくことが重要です。本記事では、動画制作の具体的な工程を丁寧に解説します。

動画の企画から撮影、編集、納品に至るまで、スムーズに進めるためのポイントも紹介しています。動画制作を初めて検討される企業の担当者の方も、この記事を参考にして準備を進めてください。

動画制作のおおまかな流れを簡単に紹介

動画制作は「企画」から「編集」、「納品」まで段階ごとに進行します。それぞれの工程には異なる専門知識が必要であり、効率的に進めるためには事前準備が重要です。

動画制作のフローは?

動画制作のフローは、依頼内容を確認し、企画段階でコンテやシナリオを作成することから始まります。

次に、実写であれば撮影、アニメーションであれば素材の作成を進め、編集工程へ移ります。

編集では撮影素材をつなぎ、必要に応じてテロップやBGMを追加しましょう。最終的に、音入れを行い、納品データを完成させます。

各工程で確認を挟むことで、イメージのズレを防ぎ、スムーズな進行が可能です。

動画制作にかかる時間はどれくらい?

動画制作にかかる期間は、一般的に1~3ヶ月が目安です。動画の尺や内容が複雑になるほど、時間を要する可能性があります。

特にアニメーションの場合、1秒あたり数枚のイラストが必要となるため、実写と比べて作業が長期化しやすい点に注意しましょう。

さらに、企画のすり合わせや修正工程での時間も考慮しなければならず、スケジュールにはゆとりを持たせるのが賢明です。

契約締結後、初期段階でしっかりと方向性を確認しながら進めることで、途中の修正回数を減らし、納期を守りやすくなります。

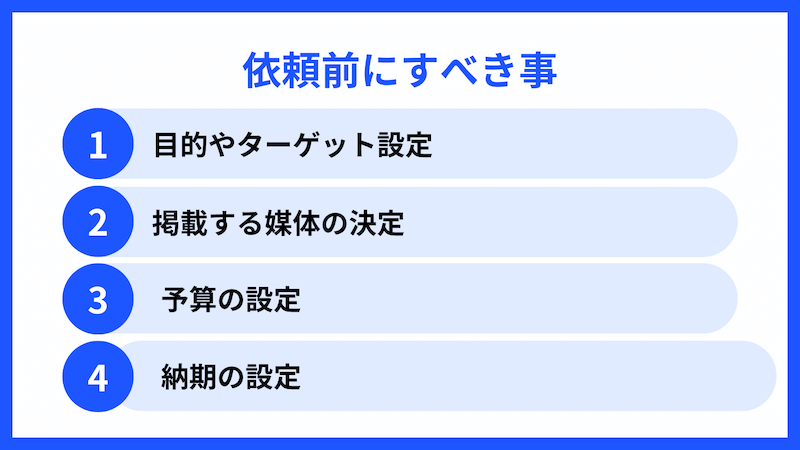

動画制作を依頼する前にするべきこと

動画制作を依頼する前に、目的やターゲット、掲載する媒体、予算、納期を具体的に決めておきましょう。

こうした準備が制作の効率を高め、希望に沿った動画を完成させるカギとなります。

動画制作の目的・ターゲットの決定

動画制作を始める前に、まず目的とターゲットを明確にしましょう。これらを明確にすることは、動画の構成や表現方法に大きな影響を与えます。

ターゲットが企業の顧客であれば、商品の魅力やサービスの特徴が伝わる映像やキーワードが効果的です。

一方で、新規採用候補者がターゲットの場合、会社の働きやすさややりがいを伝えるために、先輩社員のインタビュー動画などが適しています。

また、動画制作の目的を具体的に設定することも重要です。「ターゲットにどのような行動を促したいのか」を明確にすれば、KPIの設定が容易になります。

たとえば、サービスの認知度向上が目的であれば、サービスページのコンバージョン率を測定する方法があります。他にも、新規採用候補者に次の選考に進んでもらいたい場合は、応募率を測定するといった形が効果的です。

目的を明確にすることで、KPIを設定しやすくなり、スムーズに効果測定できるようになります。

動画制作の予算・納期の決定

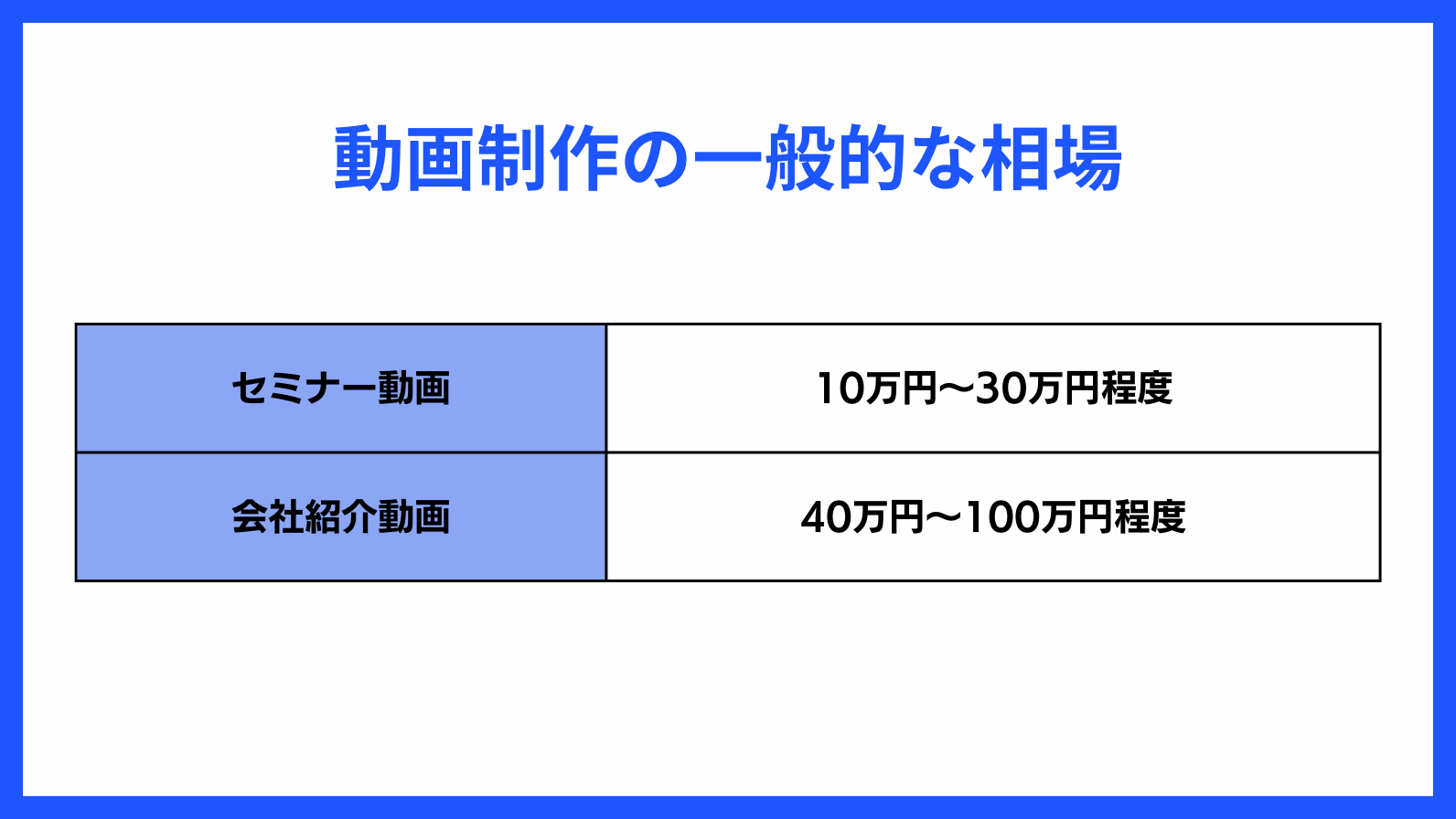

予算と納期の設定は、動画制作を成功させるための重要なポイントです。動画制作に必要な予算は、動画の種類や外注先によって異なります。

たとえば、セミナー動画は10万円から30万円程度、会社紹介動画は40万円から100万円程度が一般的な相場です。

このように動画制作を依頼する際は動画の種類によって一定の相場がありますので、これらを目安に予算を立てましょう。

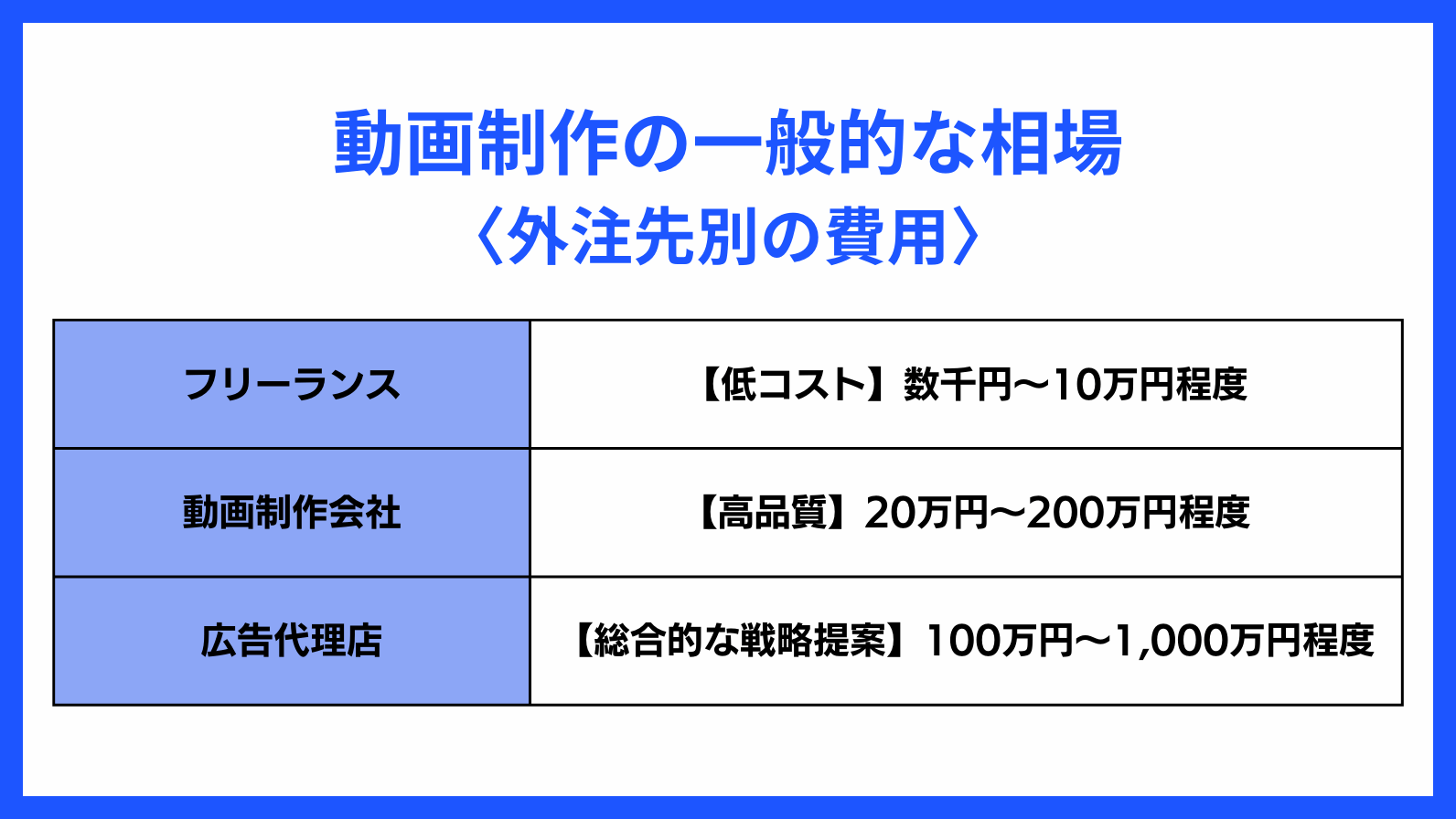

外注先の選択肢としては、フリーランス、動画制作会社、広告代理店の3つが主に挙げられます。

フリーランスの場合、クラウドソーシングを活用すれば数千円から10万円程度の比較的低コストでの依頼が可能です。

ただし、個人への依頼となるため、品質や対応力にばらつきが出る場合がある点に注意しましょう。

動画制作会社に依頼する場合、費用は20万円から200万円程度が一般的です。企画から撮影、編集まで一貫して任せることができ、品質も保てるようになります。

一方、広告代理店に依頼する場合は、ブランディングやプロモーション戦略を含む総合的な提案が受けられます。しかし費用は、100万円から1,000万円程度と高額になる傾向があるため注意しましょう。

さらに、動画の尺や使用する素材によっても予算は変動します。予算を抑えるには、動画の尺を短くしたり、自社で素材を用意したりする工夫が必要です。

また外部のタレントを起用せずに、自社スタッフを出演させることも出費を抑える方法となります。これらを考慮して、自社の目的に合った方法で予算と納期を設定しましょう。

動画制作会社に無料相談をする

正式な契約を結ぶ前に、まずは無料相談を利用するのをおすすめします。無料相談するメリットは、見積書の内容がより正確になることです。

動画制作も、種類や素材によって費用相場は異なります。そのため、入念にヒアリングをした上で、どういった動画を作りたいのかを制作会社側と共有しなければなりません。

見積書や提案書の内容が不明確な状態であると、自社の意図と制作会社の考えが合致せず、動画の品質も下がる恐れがあります。途中で依頼を止めようと思っても、契約内容によってはキャンセル料金も支払うこともあるでしょう。

無料相談は、自社と相手会社との相性を見極める上でも役立ちます。ヒアリングを積み重ね、どの会社に依頼するかを慎重に決めてください。

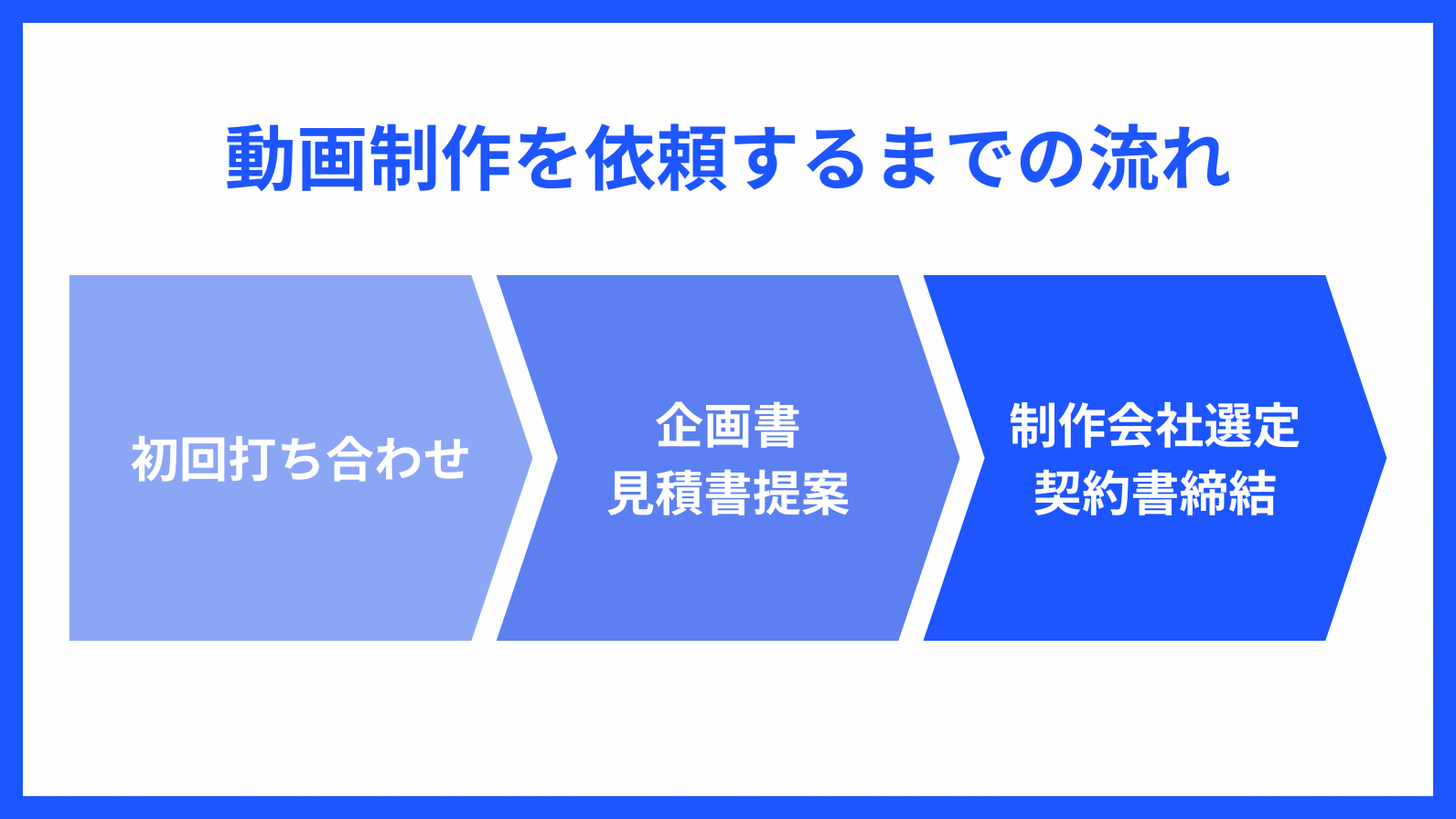

動画制作を依頼するまでの流れ

動画制作を依頼する際の流れは、「目的の共有→見積書の確認→制作会社の選定から契約締結」となるのが一般的です。手順ごとにポイントを押さえ、スムーズに進めましょう。

初回打ち合わせ

初回打ち合わせでは、動画の目的、ターゲット層、配信媒体、予算、納期についてすり合わせを行います。

打ち合わせ前に、動画のイメージや希望する内容を具体的に準備しておくとスムーズです。

また、使用したい素材や参考になる動画を提示することで、より具体的なイメージが共有でき、予算も正確に算出しやすくなります。

初回の打ち合わせは、その後の制作工程全体に影響するため、できる限り詳細に要望を伝えることがポイントです。

企画書・見積書提案

動画の方向性や長さ、スケジュール、訴求ポイントなどを記載した企画書や見積書は、動画制作を進める上での重要な指針です。

見積書には、撮影費用や編集費用などの基本的な制作費だけでなく、以下の項目にも注意して確認しましょう。

・修正対応の範囲と回数:修正が何回まで可能か

・修正対応の上限を超えた場合に追加費用が発生するか

・ナレーション費用:プロのナレーターを起用する場合、費用が見積書に含まれているか、あるいは別途発生するか

・納品形態やデータ形式:納品データの形式や仕様に応じて追加費用が発生するか

これらの項目は制作会社によって取り扱いが異なるため、見積書に記載されていない部分についても、事前に質問しながら確認しましょう。

「修正は3回まで無料、それ以降は1回ごとに追加費用が発生する」などと条件を明確にすれば、想定外のコストを防げます。

また、完成動画データではなく、編集可能なデータの納品を希望する場合、制作会社の編集ノウハウが含まれるため、より高額になることがあります。

この点についても事前に確認しておくと良いでしょう。後々のトラブルを防ぐためにも、企画書や見積書は提出された段階で疑問点を積極的に確認し、双方の認識をしっかりとすり合わせることが大切です。

制作会社選定・契約書締結

複数の制作会社を比較し、目的や予算、イメージに合う会社を選定しましょう。制作会社ごとに得意分野や制作スタイルが異なるため、過去の実績を確認して選ぶと良いでしょう。

また、稟議(りんぎ)に時間がかかる場合があるため、契約締結までのスケジュールにも余裕を持たせることが重要です。

契約書に納期や修正回数、納品形式などが明記されているかを確認し、双方で合意した上で契約を締結しましょう。

動画制作会社選定のポイント

動画制作会社を選ぶときは、自社のニーズを満たしてくれそうな会社を選ぶことが重要です。

自社の作りたい動画のイメージが、相手会社と合わなければ品質を下げる可能性が高まります。公式サイトの事例紹介ページを確認し、イメージに合う作品を探してみましょう。

動画制作会社選びにおいては、クオリティだけではなく費用感もポイントとなります。自社で予算を決めたら、相手会社の担当者とヒアリングしながら料金プランを確認してください。

実写動画とアニメーション動画の違い

商品やサービス、企業そのものを紹介する方法として、実写動画とアニメーション動画があります。

どちらの方法を選べば良いかは、制作したい動画のイメージによって変わります。それぞれのメリットを押さえ、効果的に用いることが重要です。

実写動画とアニメーション動画の強みや費用相場を表でまとめてみました。制作会社へ依頼する前に、これらのポイントをあらかじめ押さえてください。

| 動画の種類 | 強み | 費用相場 |

| 実写動画 | ・リアリティあふれる動画になる

・視聴者からの共感を得やすい |

100万〜300万円程度 |

| アニメーション動画 | ・サービスの内容をイラストにして説明できる

・実写動画と比べて修正しやすい |

10万〜100万円程度 |

表の内容について、さらに詳しく解説しましょう。

実写動画の特徴

実写動画の特徴は、アニメーション動画と比べてリアリティ溢れる動画になることです。

実際に人が商品やサービスを使用しているシーンを映せば、視聴者は自分が使っている姿をイメージしやすくなります。視聴者から共感を得る上でも効果的です。

一方で映像を修正するには、もう一度撮影をやり直さないといけません。撮影段階での撮り直しであれば問題ないですが、納品が済んだ状態で修正するのは困難です。

またキャストとしてプロの俳優と依頼した場合、契約期間が厳格に定められているケースもあります。

アニメーション動画の特徴

アニメーション動画の特徴は、サービスの内容をわかりやすく伝えられることです。

物体がないサービスを提供する場合、自由にイラストを描けるアニメーション動画の方がイメージしやすくなる傾向があります。また実写動画と異なり、柔軟に修正や差し替えできるのも強みです。

しかしアニメーション動画は、二次元での演出となります。実際に人が演じているわけではないので、実写動画と比べると共感を得にくいといったデメリットもあります。

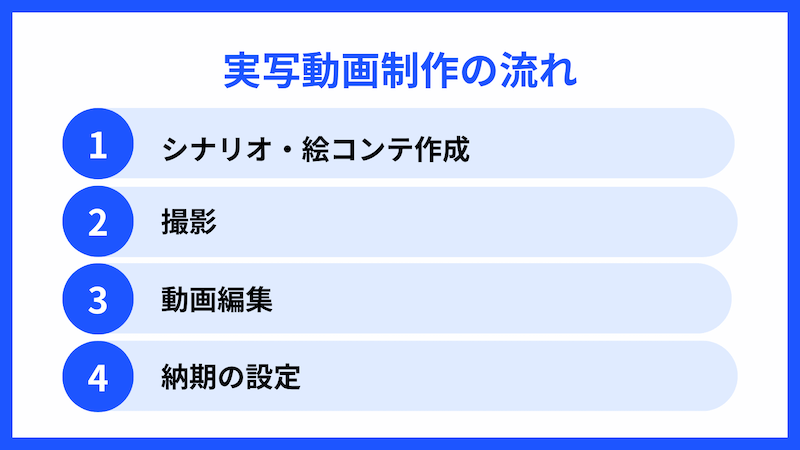

実写動画制作の流れ

実写動画の制作は、シナリオやコンテの作成から始まり、撮影、編集、音入れを経て納品に至ります。各工程で発注者の確認を挟めば、理想に近い動画を完成させることが可能です。

特に撮影工程では、使用するカメラや照明などの撮影機材が映像のクオリティに大きな影響を与えます。

プロの制作会社であれば、シネマカメラや高性能な照明機材を用いるため、より魅力的で質の高い映像を実現します。

また、使用する映像素材のカット数が多い場合、カメラを複数台使用することで追加費用が発生するケースもあります。発注時には、どのような機材が使用されるのかも確認しましょう。

シナリオ・絵コンテ作成

シナリオと絵コンテの作成は、実写動画の制作工程で重要な位置を占めます。この段階で、動画の具体的なイメージを固め、制作会社と共有することがポイントです。

実写の場合、撮影後の修正が難しいため、シナリオ段階で完成形が見えるようにしておくことが重要です。

絵コンテは、シーンごとの流れや構図を明確にすれば、撮影当日の進行がスムーズになり、またシーンの撮り逃しなどを防止できます。

具体的な内容を盛り込み、動画の全体像が理解できるようにしましょう。

撮影

撮影の際には、キャスティングやロケーションの選定、衣装や小道具の準備など、入念な準備が必要です。

撮影場所や出演者が決まったら、撮影当日に向けたスタジオ設営やセットの調整を行います。撮影時には発注者も同行し、演出やイメージが意図通りか確認することが望ましいです。

撮り直しは後日が難しい場合が多いため、可能な限り多くの映像を確保しておくと安心です。

動画編集

編集工程では、絵コンテに沿って撮影素材を組み合わせ、1本の映像に仕上げていきます。不要なシーンをカットし、トランジション効果や字幕を追加して、多くの人が見やすいと感じる映像にしましょう。

さらに企業のロゴやテロップを加え、ブランドイメージも強化しましょう。編集が進むごとに確認を挟み、最終イメージに近づければ、修正の手間を軽減しつつ効率的な編集ができます。

音入れ・ナレーション挿入

音入れやナレーションの挿入は、動画の完成度を高めるために欠かせない工程です。

BGMやナレーションは動画の印象に大きく影響するため、事前に動画の雰囲気に合った音楽やナレーターを選定します。

音のタイミングや音量のバランスを確認しながら挿入すれば、視聴者に伝わりやすい仕上がりになります。最終的には、制作会社と共有したイメージ通りに音が組み込まれるかを確認することが大切です。

試写・納品

動画が完成したら、まずは試写を行い、内容を隅々まで確認します。

修正が必要な場合はこの段階で依頼を出しますが、制作会社によっては受領後の修正に追加料金を設定しているところもあるため、あらかじめ確認が必要です。

最終確認で問題がなければ、正式な納品となります。

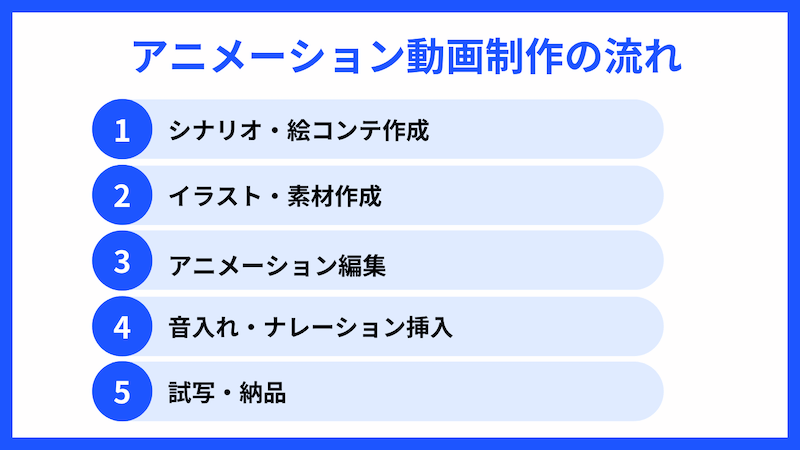

アニメーション動画制作の流れ

アニメーション動画は、シナリオと絵コンテの作成から始まり、イラストや素材の作成、アニメーション編集、音入れを経て納品されます。

各工程で確認し、手戻りでの修正をなくすことが、動画の完成度を高めるカギとなります。

シナリオ・絵コンテ作成

アニメーション動画では、シナリオと絵コンテの作成が重要です。この段階で動画のイメージを固め、制作会社と共有します。

絵コンテをもとに、アニメーションで使用する素材が決まるため、構成やシーンの内容を具体的に検討することが求められます。

視覚的な効果や表現方法も計画に盛り込み、完成後の修正が最小限となるよう、事前にしっかりとしたすり合わせが重要です。

イラスト・素材作成

アニメーション動画用のイラストや素材は、ブランドイメージや動画の内容に合わせて制作します。

オリジナルのイラストを描き起こす場合もあれば、素材サイトから購入して使う場合もあります。イラストのスタイルが、自社のブランドカラーやターゲットに適しているかも重要なポイントです。

素材は後の工程で使われるため、丁寧な確認と修正を行い、抜け漏れのないように仕上げていきます。

アニメーション編集

素材が揃ったら、絵コンテに基づきアニメーション編集を行います。

アニメーション編集には様々な表現技法があり、使用するソフトや技術によって仕上がりが大きく変わります。

たとえば、2Dアニメーションは、平面的なキャラクターを生かした多様なストーリーを作れるため、視聴者に飽きさせない演出が可能です。

一方、3DCGアニメーションでは立体的な表現が可能となり、リアルで迫力のある仕上がりが特徴です。

さらに、ストップモーションアニメーションでは、実際の物体を1コマずつ動かして撮影することで、独特な風合いの映像を作り出せます。

動画制作を行う際は、動画制作の目的やターゲットに適した技法を選択することが重要です。ただし、アニメーション編集ソフトは高価なものが多く、使用するものによっては追加費用が発生する場合があります。

編集内容に応じて追加費用がかかるかどうかを、事前に確認しておくことをおすすめします。

音入れ・ナレーション挿入

アニメーション動画における音入れやナレーションの挿入は、視覚的な要素と調和させ、動画の印象を左右します。

BGMやナレーションの声色およびトーンについて、事前に制作会社とイメージを共有しておきましょう。

音楽やナレーションが映像の流れに合っているか確認し、適切なタイミングで挿入することで、動画全体の完成度が向上します。

試写・納品

アニメーション動画の最終段階である試写では、動画全体を確認し、細部にわたってチェックを行います。

不具合やイメージと異なる点があれば修正を依頼しますが、追加費用が発生することもあるため、事前に確認しておくと安心です。

問題がなければ、SNSやサイトなどの活用媒体に合わせて事前に指定した形式で納品を受けます。最終確認後に正式な納品となり、動画は完成です。

動画制作の進め方のポイント

動画制作を成功させるには、目的に合った制作会社の選定や明確なイメージを共有し、各工程ごとの確認が重要です。

以下のポイントを押さえることで、よりイメージに沿った高品質な動画を、より低コストで制作できます。

目的に合った実績を持つ制作会社を選ぶ

動画制作を成功させるには、目的に合った実績を持つ制作会社の選定が重要です。映像制作の技術は会社ごとに異なり、得意とするジャンルもさまざまです。

たとえば、企業ブランディングを目的とした高品質な動画が必要な場合は、その分野での経験が豊富な制作会社を選びましょう。

過去の制作実績や事例を確認し、自社のイメージに合う動画を手掛けているかをチェックすることが大切です。また、予算も事前に確認しておけば、無理のない範囲で理想の動画が完成しやすくなります。

工程が戻る修正が発生しないようにする

撮影後や素材制作が完了した後に修正が発生すると、手間が増えるだけでなく、スケジュールの遅延や追加費用が発生する可能性があります。

例えば、撮影後に「別のアングルが必要」となった場合、再撮影が必要になり、カメラマンや撮影機材の再手配が求められます。

同様に、ナレーションの変更が発生した場合も、再収録によってナレーターの再手配や音声編集作業のやり直しが必要になるため、コストが大幅に増加するリスクがあります。

こうした手戻りを防ぐには、初期段階で具体的な完成イメージを制作会社と共有しましょう。

例えば参考となる動画を提示することで、制作会社とイメージを共有できます。その際、動画のどの部分を参考とするかを具体的に示せば、より正確に意図が伝わりやすくなります。

また撮影やナレーション収録の前段階で作成される絵コンテを活用し、完成形を具体的にイメージした上で確認を行うことも重要です。

絵コンテを確認する際は、伝えたいメッセージを映像で十分に表現できるか、ナレーションの内容に対して映像が不足していないかなどを確認しましょう。

ナレーションについては、収録前にAIで生成した仮の音声を使用し、絵コンテと合わせて確認する方法が効果的です。この方法により、実際の収録後に発生しがちな修正を未然に防げます。

収録時には、映像が意図通りに撮れているか、ナレーションの速さやトーンが適切かをリアルタイムで確認すれば、手戻りの発生を防げます。

これらの工夫により、スムーズに制作を進められ、時間とコストの削減につながります。

動画のイメージを明確にして制作会社と共有する

動画制作の成功には、ターゲット層や伝えたいメッセージをしっかり絞り込むことが重要です。

また、動画はリーフレットのような媒体とは異なり試聴時間が限られるため、メッセージの内容を詰め込み過ぎず、視聴者が理解しやすい表現を心がけましょう。

この点において発注者側では伝えたいことが多くなりがちなので、制作会社により効果的な伝え方について提案を求める方法もおすすめです。制作会社と動画のイメージやターゲットのズレを防げます。

特に自社の専門分野に関する内容は、制作会社には馴染みが薄いケースも珍しくありません。制作開始前に、イメージを図や例を用いてしっかりと伝えましょう。

各工程ごとに詳細に確認する

動画制作では、各工程で発注者側がイメージと相違ないかを詳細に確認することで、完成した動画が理想通りの仕上がりに近づきます。

特に確認したいポイントが、撮影前のシナリオや編集段階でのカット割り、音入れ段階でのナレーションです。各段階の細かい点までチェックすると、完成度をより一層高められます。

イメージのズレは早期に発見・修正するほど手間やコストを抑えられるため、各工程で確認作業を徹底しましょう。

動画制作の進め方を制作会社とすり合わせる

動画制作を進めるにあたっては、あらかじめ修正回数の上限や修正対応の方法について制作会社とすり合わせておくことが重要です。

制作フローを明確にし、各工程で発注者側の確認を行うタイミングを設定しておくと、制作の流れがスムーズになります。

たとえば絵コンテの工程では使用素材、ナレーションの工程では話すスピードなどを確認するとよいでしょう。

事前に「どの工程で何を重点的に確認するか」を制作会社と共有すれば、優先すべき作業が明らかになります。作業における修正箇所も明確になりやすく、効率化を図る上でも効果的です。

BtoB特化の業界最安値級動画制作代行|コンテンツファクトリー for movie

コンテンツファクトリー for movie は、BtoB企業に特化した業界最安値級の動画制作代行サービスです。

企業のニーズに合わせた多様な動画コンテンツを提供し、企画から納品まで一貫したサポートを行います。

実写動画からアニメーション動画まで、用途やターゲットに合わせた最適な動画を提供し、コストパフォーマンスに優れたサービスを提供します。

動画制作に必要なリソースを全て内包し、短期間で高品質な動画をお届けすることが可能です。制作における無駄を省きつつ、他社よりもスピーディにお安く納品できます。

たとえば、半導体や電子デバイスなどを取り扱っている株式会社マクニカ様の動画制作事例がございます。

通常2.5ヶ月ほどかかる漫画動画制作を1.5ヶ月で制作し、納品いたしました。コンテンツの専門性の高さにも大変ご満足いただきました。

また、お客様とのコミュニケーションを大切にしているため、修正の回数が少なくなったことも、通常よりも早く制作し納品できた1つの要因です。

専門性の高い漫画を1.5カ月で制作!展示会やYouTube、Webページにも横展開して活用

まとめ

この記事では、動画制作の流れやポイントについてご紹介しました。

動画制作を依頼する際には、目的やターゲット、予算、納期をしっかりと決めた上で、制作目的に合った信頼できる制作会社を選ぶことが重要です。

各工程において確認を行い、完成イメージを共有することで、スムーズな動画制作が実現します。ぜひ、この記事を参考にして、効果的な動画コンテンツを制作してください。

株式会社HubWorks代表取締役 2013年より大手インターネット広告代理店に入社。月間数千万規模、主要チャネル(Yahoo・Google・Facebook・LINEなど)のウェブ広告運用を経験。 2017年に転職し、SaaSのBtoBマーケティング担当に従事。リード獲得からナーチャリング、コンテンツマーケティングなど幅広く対応 2018年から独立しシェアオフィス専門ポータルサイトの立ち上げやコンテンツ制作BPOコンテンツファクトリーのサービスを立ち上げ。 ウェブマーケティングの知見をいかし、全事業早期黒字化を達成 パーソナルジム「ソロジム」を運営