ホワイトペーパーとは|概念や種類、作り方・事例を解説

ホワイトペーパーは、BtoB領域を中心に、良質な見込み顧客の獲得のために作成されるマーケティングコンテンツの1つです。本記事ではホワイトペーパーについて、

その特徴やメリット・デメリット、作成・活用方法まで徹底解説します。自社でホワイトペーパーを活かしたマーケティングを実施できるようぜひ参考にしてください。

ホワイトペーパーとは|わかりやすく解説

最近よく耳にする「ホワイトペーパー」とは、どういった資料を指すのでしょうか。まずは、ホワイトペーパーの概要について解説します。

意味や由来、定義

ホワイトペーパーは、政府や公的機関で作られる「白書(年次報告書)」が由来となっている資料です。

最近では、企業におけるマーケティング活動の一環として、自社の商品サービスの販売促進を目的に作成されています。BtoBビジネスで活用されることが多く、企業が抱える課題を分析し、商品やサービスを通してソリューションを紹介します。

営業資料・サービス資料との違い

| ホワイトペーパー | 営業資料 | |

| 作成側の目線 | 顧客目線 | 企業目線 |

| コンテンツの内容 | 顧客の課題に沿ったテーマでコンテンツを展開 | 商品やサービスの特徴やメリット、料金などを網羅的に紹介 |

| 強み | ・コンバージョン率が高い ・リードナーチャリングができる |

・ホワイトペーパーと比べて商談化率が高い ・既に興味をもっている人が多い |

ホワイトペーパーと混同しやすいものに、「営業資料」があります。参考資料とも呼ばれ、企業の公式サイトにある問い合わせボタンをクリックすることで、資料請求できる場合が多いです。

両者の違いですが、まず「作成者の視点」が違います。営業資料は企業視点、ホワイトペーパーは顧客目線であるのが特徴です。営業資料の場合、企業側の目線から商品やサービスの特徴やメリットが記載されています。

また、料金や機能といった基本情報が網羅的に記載されているのも特徴です。

一方のホワイトペーパーは、顧客が抱えやすい課題解決のための参考情報が記載されています。

ただ商品やサービスの特徴を紹介するだけでなく、顧客が抱えやすい課題やテーマに沿った内容であることが多いです。そのため商品やサービスの購入意欲がなくても、テーマに関心があれば、ダウンロードしてくれる可能性があります。

ただ最近では、自社商材の紹介に特化した営業資料やサービス資料をホワイトペーパーとして扱う企業も増えています。

営業資料やサービス資料は、すでに商品やサービスに興味を持っている人が手にし、顧客が商品の購入を検討しているときに閲覧したり、実際の商談の場面で使われたりすることが一般的です。

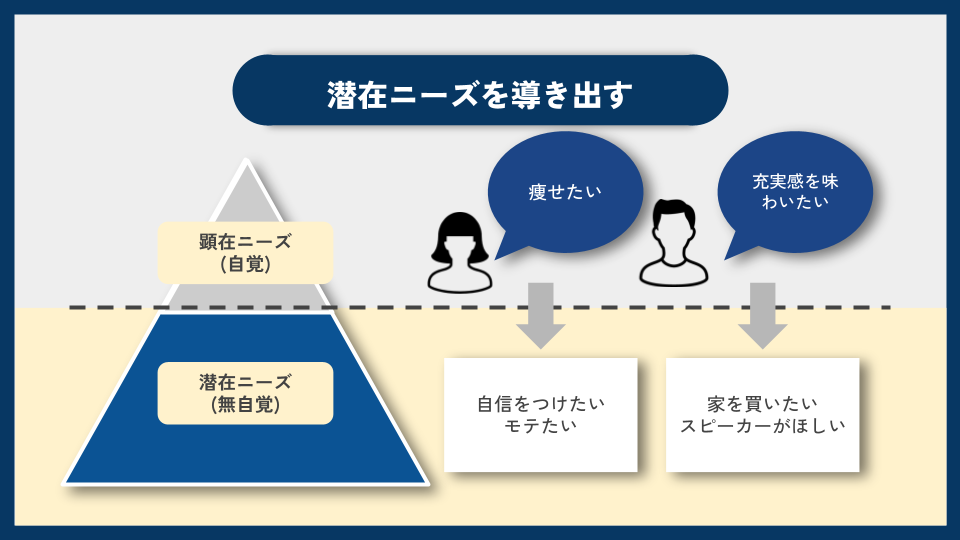

一方、ホワイトペーパーを閲覧する人は、課題や悩みはあるものの、商品やサービスを検討しているわけではないことがほとんどです。課題解決のノウハウを紹介したり、顧客が知りたいことに応えたりといった中で、商品やサービスへ誘導しニーズを顕在化させます。

営業資料やサービス資料とホワイトペーパーとの違いはこちらの記事で詳しく紹介しています。

ホワイトペーパーの目的や用途

ホワイトペーパーの概要をお伝えしましたが、目的や用途について、もう少し詳しくみてみましょう。

ホワイトペーパーを作成する目的

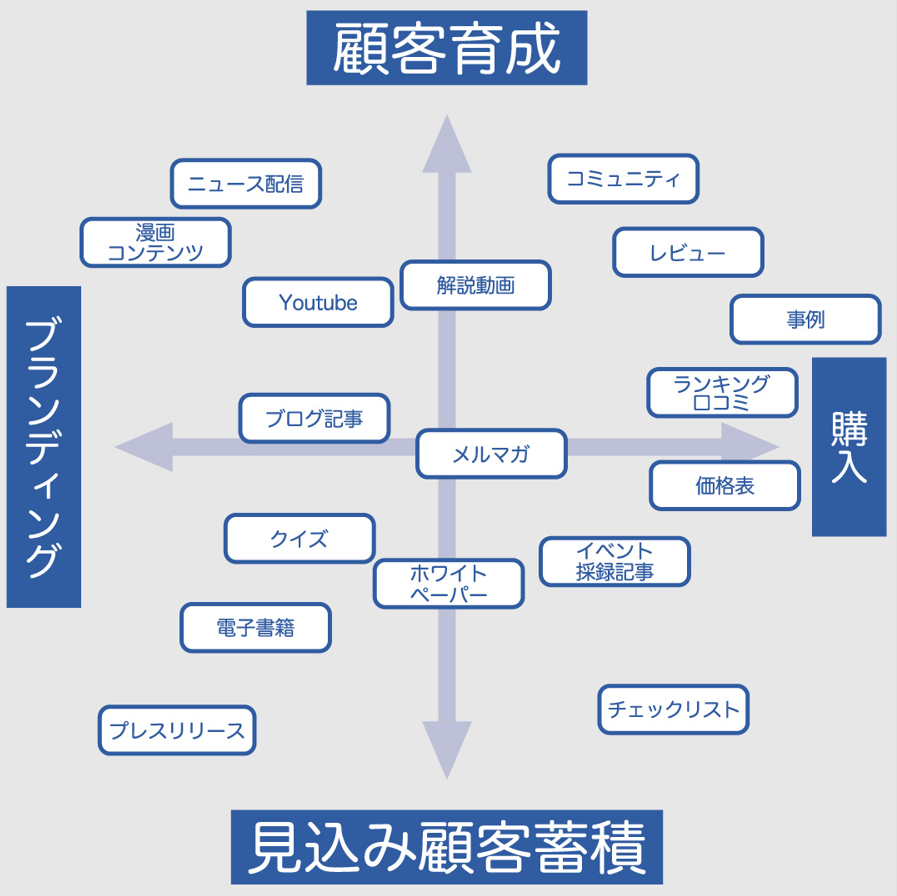

お伝えしたように、ホワイトペーパーでは、「顧客が抱えがちな課題」を解決するための情報提供を行います。作成目的は、「リード(見込み顧客)を獲得したい」「自社ブランディングにつなげたい」などさまざまですが

主に態度変容を起こし、顧客を次のフェーズに促すことが目的としている企業が多いでしょう。

たとえば、自社にまったく興味ないところから、リードを獲得することはもちろん、リードからMQLに繋いだり、または商談するためのフックでホワイトペーパーを送付したりなどです。

ホワイトペーパーで顧客の悩みを解決できれば、企業と顧客間の信頼関係が築かれ、最終的には企業利益の向上につながります。

ホワイトペーパーの主な活用方法

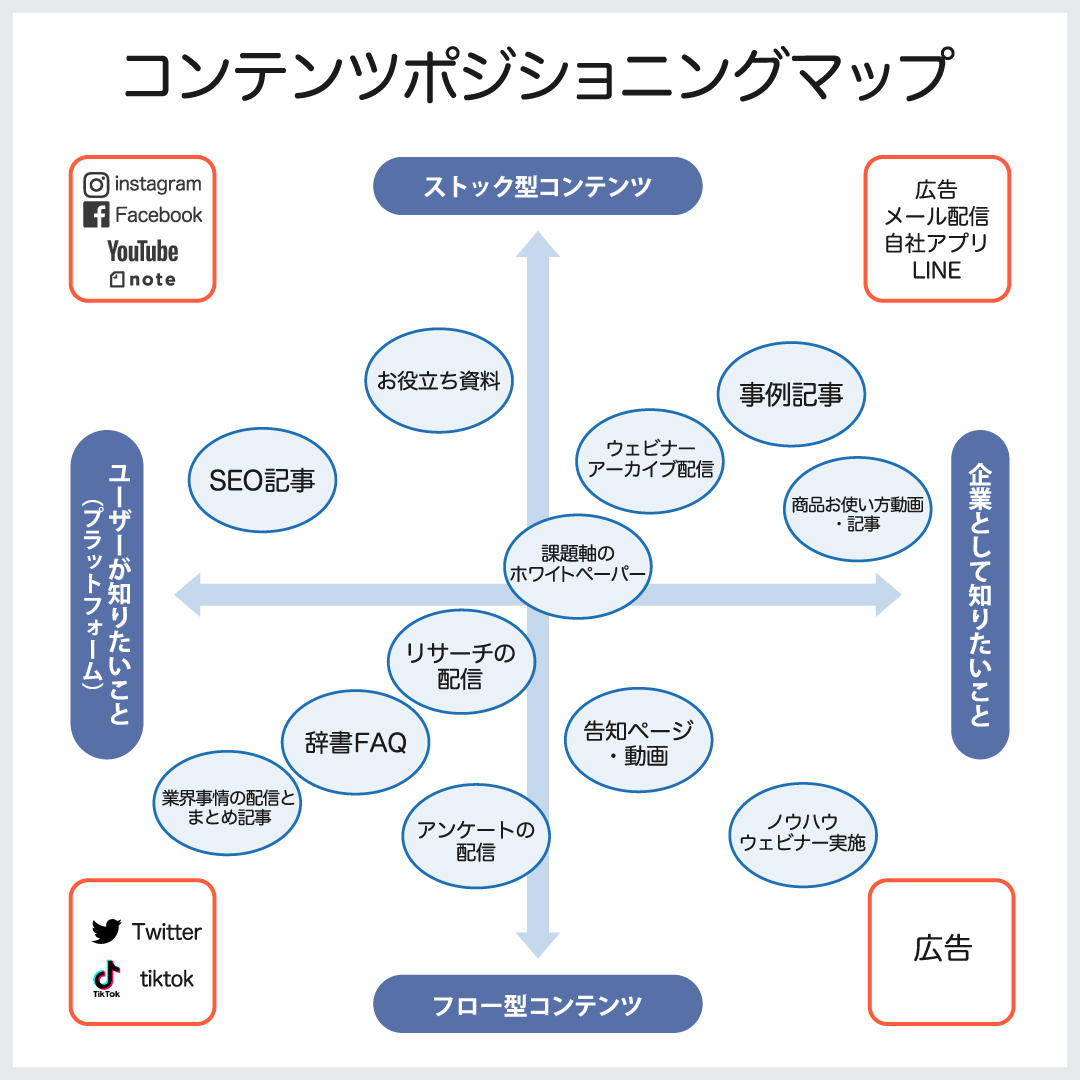

一般的なホワイトペーパーの活用方法は、つぎの3つです。

・公式サイト内でダウンロードの導線をつくる

・メールマガジンやSNSのコンテンツとして活用する

・営業資料として活用し、顧客獲得につなげる

ホワイトペーパーを見てもらうためには、まずダウンロードしてもらう必要があります。そのためにも、まずは公式サイト内に導線をつくることが大切です。メールマガジンやSNSのコンテンツとして、ホワイトペーパーを部分的に公開するのも効果的でしょう。

どんな企業に向いているか

ホワイトペーパーは、BtoB(企業と企業)ビジネスを行っている企業に向いています。実際に、リード獲得やナーチャリング、ブランディングなど、マーケティング施策として活用されています。

ホワイトペーパーのマーケティング効果は?

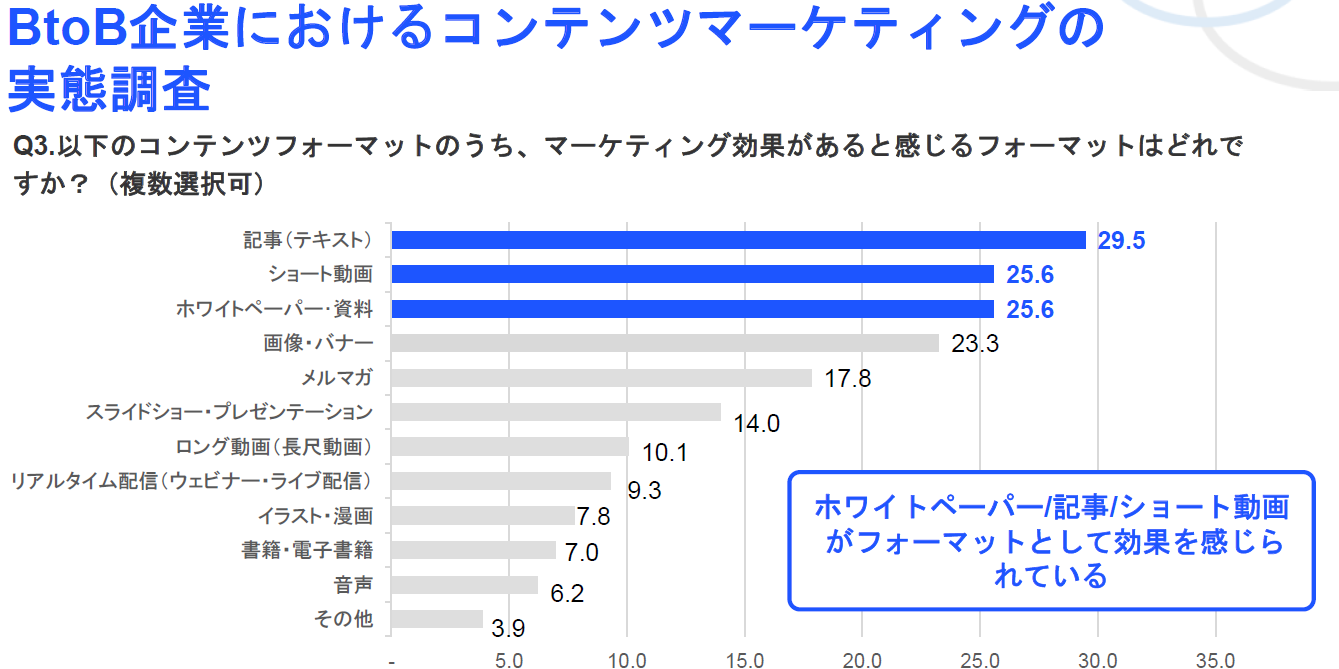

HubWorks社のアンケート調査データによると、BtoB企業においてマーケティング効果があると感じているフォーマットの中でホワイトペーパーは3番目に位置付けられました。

ホワイトペーパーのマーケティング効果として以下の4つが挙げられます。

見込み顧客(リード)の獲得

ホワイトペーパーを活用することで、見込み顧客(リード)の獲得につながりやすくなります。

顧客がホワイトペーパーを入手するためには、企業や製品の公式サイトを訪問することが一般的です。訪問している時点で、ある程度製品やサービスに興味を示していると判断できます。

公式サイトを訪問した顧客の中から、会社情報と引き換えてでもホワイトペーパーをダウンロードをしたいと考える、さらに関心が高い顧客の抽出・獲得が可能です。

ただし、コンテンツの内容によっては、サービスの導入を考えていない潜在層を獲得してしまう可能性があるため、注意しましょう。

見込み顧客の育成(リードナーチャリング)

上記で獲得した見込み顧客の興味を強化し、比較検討、サービス導入までナーチャリングが可能な点も魅力です。

企業はホワイトペーパー提供時に、顧客の会社情報を入手しています。その顧客に対して、メールやニュースレターを送ることで、見込み顧客の育成(リードナーチャリング)が可能です。

顧客にメールが届くことで、長期的に顧客の印象や興味が残りやすくなるでしょう。ホワイトペーパーを活用したマーケティングによる効果は、見込み顧客に対して、購買意欲のさらなる促進につながります。

見込み顧客からの信頼獲得

ホワイトペーパーの効果として、見込み顧客からの信頼獲得も実現できます。ホワイトペーパーをダウンロードする顧客は、製品やサービスに対する興味が強いとはいえ、信頼がなければ離れてしまいます。

信頼構築のためには、ホワイトペーパーに研究の結果や、口コミ、専門知識を掲載するとよいでしょう。顧客からの信頼を得やすくなります。また他社製品との差別化をする内容で、製品やサービス自体の強みについて、顧客がより理解を深めることも必要となります。

ホワイトペーパーによる信頼獲得によって、長期的なマーケティングにもつながりやすくなる効果も期待できるでしょう。

ホワイトペーパーの種類について

ホワイトペーパーは「課題解決型」「事例紹介型」「レポート型」の3種類とそれ以外に分かれます。

1.課題解決型

一般的にホワイトペーパーと呼ばれるものは、この「課題解決型」が多い傾向にあります。言葉通り、顧客が抱えやすい課題を分析し、自社の商品やサービスを絡めた解決方法を提示します。

自社や自社の商品、サービスに興味を持っていない人にも読んでもらいやすいホワイトペーパーであるため、顧客との接点を創出するために活用されます。

課題解決型のホワイトペーパーを作成するためには、自社の顧客やターゲットとしたい層のペルソナを明確に分析することが重要です。

狙いたいターゲットが抱えている課題や悩みに沿ったものでないと、ターゲットとしたい層ではない人の流入が増えたり、集客力の弱いコンテンツになったりしてしまいます。

顧客へのアンケートやインタビュー、検索キーワードのトレンド分析、SNSでの調査などを行い、顧客のニーズを的確に掴んだ上で作成しましょう。

2.事例紹介型

事例紹介型のホワイトペーパーには、実際に自社の商品やサービスを導入し、運用に成功した企業の事例がまとめられています。実際に顧客にインタビューを行い、導入するまでの背景や導入の決め手、導入後の運用や効果に至るまで細かく記載します。

社名を出して掲載することにより信頼度も高まるため、顧客の協力が必要不可欠です。日頃から信頼関係を築いておくことが重要になります。

事例紹介型は、商品やサービスの導入を検討している人に向けたホワイトペーパーであり、同じような悩みを抱えている企業にとっては、サービス導入の追体験ができる貴重な資料となります。導入の決め手となることも多く、成約率を上げるためにも重要なコンテンツです。

3.調査レポート型

レポート型には、企業独自の調査やアンケート結果がまとめられています。また、政府関連や業界団体が出している調査結果やデータを要約してまとめられているものもあります。顧客の課題や悩みより、市場や業界の動向について深掘りされているのが特徴です。

最新の情報を収集したい人がダウンロードすることが想定されるため、定期的にアップデートする必要があります。ただ、日頃の業務で収集できるデータやオンラインで実施したアンケート結果からの作成が可能であるため、他のホワイトペーパーと比較して簡単に作成できます。

なお、レポート型のホワイトペーパーは人の使用目的が多岐にわたるため、集客力は弱くなる傾向にあります。

4.その他

ホワイトペーパーの種類は、上の3つ以外にもたくさんあります。ホワイトペーパーを作成する目的や狙いたいターゲットによって、さまざまな形式を模索してみるとよいでしょう。

たとえば、初心者や新人に向けて業界の知識や用語をまとめた「入門ガイド」「用語集」、自社で開催したセミナーやイベントの内容をまとめた「セミナーやイベントのレポート」、実際に顧客に使用してもらう形の「チェックリスト」「ワークシート」「テンプレート」などがあります。

ここではこの3つについて、それぞれ詳しく紹介します。

4.1 入門ガイド/用語集

入門ガイドや用語集は、業界に新たに参入する層が理解を深めるために手にするホワイトペーパーですが、新人教育などに活用するためにダウンロードされることもあるでしょう。

入門ガイドは、たとえばSEOに関する分析ツールを販売する会社であれば「オウンドメディアの作り方」「Webライティングのポイント」などといったタイトルが考えられるでしょう。

用語集は、専門用語の多い業界で作成されることが多く、それぞれの用語を分かりやすく解説しまとめます。

入門ガイドと用語集は、分かりやすく読みやすいように作成することが重要です。どちらも業界に詳しくない層が読むことが想定されるため、難しい言葉は使わないように注意する必要があります。

4.2 セミナー(ウェビナー)/イベントレポート

セミナーやウェビナー、イベントのレポート形式のホワイトペーパーは、自社が行ったセミナーなどの様子やその内容をまとめたものです。セミナーやイベントについてまとめるだけで作成できるため、企画の手間がかからないことがメリットです。

セミナーやイベントに興味はあったものの参加できなかった人へのフォローもできます。また、内容に興味のある層の集客だけでなく、セミナーやイベントを行っているという広報にもなるため、以降の集客にもつながります。

実際に使用したセミナー資料をホワイトペーパーとして配布することも可能ですが、その場合には説明がなくても分かるような資料にしておきましょう。

4.3 チェックリスト/ワークシート/テンプレート

顧客に実際に使用してもらえるようなシートやテンプレートを、ホワイトペーパーとして配布する方法もあります。ターゲットが日頃の業務などで困っていることやあったらいいなと思うことを調査し、チェックリストやワークシート、テンプレートを作成します。

サービスの無料お試しのような形でもよいでしょう。実際に使えることで集客力も高く、無料であればダウンロードのハードルも下がります。

また、サービスを検討する際に導入すべきかを判断するためのチェックリストもおすすめです。対象は比較検討している確度の高い人に限られますが、顧客自身でチェックするため導入の後押しとなる可能性が高いといえます。

ホワイトペーパーのメリット

ホワイトペーパーの作成には、以下の3つのメリットがあります。

見込み顧客を獲得できる(CVRが高い)

1つめは、見込み顧客の獲得です。お伝えしたようにホワイトペーパーでは、「顧客の視点」に立った情報を掲載します。顧客が知りたい情報がたくさん詰まっているため、顧客満足度が高まり、結果的にCVR(コンバージョン率)が高まるのです。

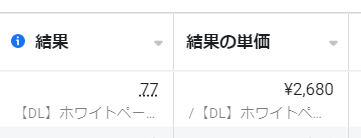

株式会社HubWorks 2022年9月1日~9月30日(1ヶ月)のFacebook広告のCVR(LP配信)

見込み顧客のニーズ把握に役立つ

2つめは、見込み顧客のニーズ把握に役立つことです。ホワイトペーパーのダウンロード状況から、さまざまな分析ができます。

例えばホワイトペーパーを複数用意した場合、どのホワイトペーパーをダウンロードしたかによって顧客のニーズを予測可能です。またどのホワイトペーパーのダウンロード数が多かったのかを知れば、世間のトレンドの把握にもつながります。

ホワイトペーパーの作成が、ニーズやトレンドの把握につながり、得られた知見から新たなマーケティング戦略の策定にも役立つでしょう。

顧客に態度変容を起こすことができる

3つめは、顧客の態度変容が起こることです。ホワイトペーパーは、特定のニーズを深掘りしてコンテンツ化するため、顧客が次のアクションをしやすくなるのです。

「この会社が開催しているセミナーに参加してみようかな」「商品のお試し利用をしてみたい」など、顧客の態度変容を期待できます。

活用方法が多様であり、一度制作すると資産となる

4つめは、活用方法が多様であることです。公式サイトにダウンロードの導線を作ったり、SNSに部分的に公開したりと、ホワイトペーパーはさまざまな媒体で配信できます。

また、一度資料を作ってしまえば、半永久的に配信が可能です。自社の「資産」として活用し続けられるため、中長期的な利益向上につながります。

ホワイトペーパーのデメリット

ホワイトペーパーには、メリットだけでなくデメリットもあります。特に以下の3つは注意しておきましょう。

営業資料と比べると商談化率は低い傾向

1つめは、営業資料よりも商談化率が低いことです。ホワイトペーパーは、顧客自身が商品やサービスに興味がなくても、資料の「テーマ」に興味を持てば、ダウンロードする場合があります。

リードの獲得数は増えるものの、見込みの低いリードも増えてしまうのです。したがって、成約が見込めないリードも含むため、商談化率が下がる場合があります。

参考までに株式会社HubWorks 2022年8月17日~8月30日(2週間)のホワイトペーパーのダウンロードからの商談率は約10%でした。

営業資料と比べると商談率は低いですがCPAが安価にリード獲得ができるため、商談CPAも安価になるため、営業リソースがある会社にはおすすめの施策といえるでしょう。

制作するにあたってマーケティングの知見も必要

2つめは、マーケティングの知見が必要なことです。ホワイトペーパーは、特定のテーマを自社商品に絡めて、顧客の課題解決につなげます。企業における「公式資料」である上に、ターゲットの行動を促進しなければならないため、マーケティングの知見が必要になります。

オウンドメディアの記事コンテンツやブログなどと比べて、難易度は遥かに高いです。営業からマーケティング、商品開発まで各部署が連携して作成する必要があります。

作り方として、記事LPのようなイメージで、顧客の読了後のゴールを決め、徐々にゴールに近づくようなストーリーを構築する必要があるでしょう。

外注が難しく、料金が高い

3つめは、外注が難しいことです。ホワイトペーパーの作成には、自社の商品やサービスへの深い理解が必要不可欠です。したがって、外部ライターなどへの外注が難しくなります。また、各部署の社員のリソースが必要なので、作成にかかる人件費も大きくなります。

ホワイトペーパー基本的な5つの構成

ホワイトペーパー作成でもっとも重要なのが「構成」です。ストーリー性を持たせながら、顧客に共感を与える構成の作成が求められます。ここでは、代表的な構成内容をいくつかご紹介します。

表紙

まずは「表紙」です。表紙のタイトルやデザインは、資料がダウンロードされるかどうかを左右します。たとえば、「人事担当の方必見!」「●選」など、顧客の目を引くようなタイトルを意識しましょう。

その他には、利用許可をいただけるのであれば有名な会社との取り組み内容や事例、TIPS、ノウハウの図解を一部公開した表紙などもよいでしょう。ノウハウが具体的であればあるほど、ダウンロードされやすくなります。

参考までに表紙のサンプルを3種類添付させていただきます。以下はデザインの参考にしていただければと思います。

|

|

|

個人情報の記載なしでダウンロードいただけます。

資料の目的

「資料の目的」も提示しましょう。そもそも、ホワイトペーパーを読んでもらうためには、ダウンロードしてもらう必要があります。そのため、ダウンロードすることで何のメリットがあるのか、何を解決できるのか、などを明確にしましょう。

目次

ホワイトペーパーの序盤には、必ず「目次」も掲載しましょう。顧客に全体像を掴んでもらうためにも目次は重要です。一般的に、1ページ目に表紙、2ページ目に資料の目的、3ページ目に目次で構成します。

最初の3ページをダウンロードなしで表示し、4ページ目以降をダウンロード必須にすると、スムーズに導線が作れるでしょう。アンカーリンクをつけてページをジャンプできるようにしておくのも親切です。

本題

目次を紹介したら、本題に入ります。ホワイトペーパーの本題では、次のような流れで記載するのが一般的です。

1.導入・要約

2.問題提起

3.解決策

4.製品・サービス情報の提示

5.結論

まずは「なぜ本テーマでホワイトペーパーを作成しているのか」など、導入や要約をします。

次に具体的な問題提起を行い、それを解決する方法を記載します。顧客は、この「悩みをどう解決できるか」を知りたいので、解決方法についてはボリューム多めに書きましょう。その解決方法として自社の商品サービスを紹介し、最後に結論を述べます。

製品やサービスの紹介

最後に改めて、製品やサービスの紹介を行います。ここでは製品の紹介だけでなく、顧客が次のアクションを取るための導線も作りましょう。

「問い合わせ先」として、企業や部門の電話番号やメールアドレス、サイトURLなどを添付してください。また、著者の顔や名前を出すと、コンテンツの信頼性が高まります。

ホワイトペーパーを作る前に準備すること

ホワイトペーパーについて理解を深めたところで、次は実際に作成してみましょう。ここではホワイトペーパーの作成前にやっておきたいポイントを3つ紹介します。

ターゲットの設定

まずはターゲットを設定します。ホワイトペーパーをどのような人に手に取ってもらいたいのかを決めます。これはホワイトペーパーを作成する目的によっても変わりますが、多くは自社サービスのターゲットとも重なる部分があるといえます。

ターゲットを設定する際には、どのような企業の何の担当者なのか、年齢や性別は、いつダウンロードするのか、ホワイトペーパーを読んだ後どのような行動を取って欲しいのかまで、具体的に細かく決めておくことが重要です。

ホワイトペーパーのテーマ設定

続いてホワイトペーパーのテーマを決定します。設定したターゲットが抱えている課題や悩みを洗い出し、どのようなコンテンツであれば興味を持ってもらえるのかを考えましょう。

広いテーマの方が多くの人に当てはまる可能性が高まりますが、内容が浅くなってしまいがちです。検索すれば簡単に手に入る情報や競合も多く出しているテーマだと、その分独自性が重要になります。自社ならではの情報やノウハウを含むテーマにしましょう。

目標の設定

ホワイトペーパーを作成して達成する目標を設定します。ホワイトペーパーは目的ではなく、あくまで手段となります。ホワイトペーパーのダウンロード数や閲覧数だけでなく、ホワイトペーパーを読んだ後に取ってもらいたい行動までを目標にする必要があります。

たとえば、問い合わせ〇件、商談〇件、商談化率〇%など、明確に数値化しておくことが重要です。数値化してあることで、ホワイトペーパーの効果測定や振り返り、改善がしやすくなります。

ホワイトペーパーの作り方|流れとポイント

ここまで、ホワイトペーパーのメリット・デメリットや含めるべき内容、作成前に準備することを述べてきました。以下からはいよいよホワイトペーパーをつくる流れを解説します。

1.全体の構成を決める

ホワイトペーパーに「本題」の章で紹介した5つの内容が含まれるように、全体構成を整えます。まずは、紹介する製品、サービスを決めて、その後にターゲットやタイトルを決めていくとよいでしょう。

注意点は、構成を決めずに「2.取材」以降の手順に手を付けないことです。先に構成を決めておくと、取材で収集すべき内容が明確になり進めやすくなります。

また、構成が決まっていないまま執筆すると「何を伝えたいのか」が不明確になる可能性があります。まずは構成を決めてから取り組みましょう。

2.取材(情報収集・ヒアリング)をする

全体構成が決まったら取材や情報収集、情報の整理をしましょう。「1.全体の構成を決める」で決めた構成に沿った形で情報を集められると、執筆を効率よく行えるようになります。

取材は利用者へのインタビューや、インターネット上の情報、自社の資料などを中心に集めます。他に集めるべき情報として、専門家の意見や政府が公表しているデータなど、読者の信頼度を高める1次情報も集められるとより効果的です。

最終的に情報を整理すると、重複などによって情報量が減ることがよくあります。よって「少し多すぎるかな」と思えるぐらいの情報を集められるとちょうどよいでしょう。

3.本文を執筆する

集めた情報を整理した上で、ホワイトペーパーの本文執筆に取りかかりましょう。執筆段階では、見た目にはこだわりすぎずに、集めた情報を網羅した内容を目指しましょう。

また、ホワイトペーパーにもタイトルや見出しが存在します。執筆している内容が、タイトルや見出しと矛盾がないように注意してください。執筆時のテクニックは以下の3点があります。

・数字を入れるとインパクトを与えやすくなる

・結論から書くことで伝わりやすい文章になる

・専門用語を多用せずわかりやすい言葉で解説する

上記の3点を意識して執筆してみてください。

4.文章の校正をする

執筆後は文章の校正を行いましょう。いきなり完璧な文章を書ける人はいません。誤字脱字がないか、内容に誤りがないかなどホワイトペーパーに限らず、執筆後に内容をチェックしてください。

文章には上記のような凡事徹底が大切です。また凡事徹底や「3.本文を執筆する」で紹介したテクニックに加え、以下の3つのポイントにも注意しながら文章の校正を行いましょう。

・語尾が「〜だ」や「〜です」など、語尾の口調がコンテンツ内で統一されているか

・「〜ます」「〜ます」のように同じ語尾が続いていないか

・一行の文字数が長くなりすぎていないか

5.デザイン・レイアウトを決める

文章の校正まで終えたら、ホワイトペーパーのデザインやレイアウトの整備にも注力しましょう。文字だけのホワイトペーパーでは、読者が読む気を失ってしまいますし、内容も伝わりにくいです。

文章内で適当な箇所には、図や表などを積極的に使い、ビジュアル的に見やすいと思える仕上がりを目指しましょう。また改行や文章の配置、箇条書き、文字の装飾にも気を配ることで、同じ文章でも見やすさが向上します。

ただし、文字の装飾に力を入れすぎてしまうと、かえってどこが重要かが伝わりにくくなってしまうので注意してください。

離れて見たら真っ黒に見えるということや、反対にカラフルすぎて読みにくいというホワイトペーパーではなく、シンプルで見やすいホワイトペーパーを目指しましょう。

魅力的なホワイトペーパーを作るコツ

集客力が高く顧客にとって魅力的なホワイトペーパーとはどのようなものでしょうか?顧客に読みたいと思ってもらえるような、より効果の出やすいホワイトペーパーを作成するためのポイントを6つご紹介します。

クリックしたくなるタイトルにする

まずはタイトルです。ホワイトペーパーを読むことによって実現する未来を思い描けたり、それが簡単にできることが分かったりするタイトルである場合、それだけでクリックしたくなります。

受注率〇%UPなどと具体的な実績の数値があったり、〇〇な人必見!などとターゲットを明確に記載したりすることも有効です。また、タイトルはダウンロード率や閲覧率に大きく影響するため、ABテストを行い、効果測定しながら改善していくこともおすすめです。

結論ファーストの構成を意識する

ホワイトペーパーでは、結論を先に記述しましょう。結論がいつまでも登場しないホワイトペーパーは、読まれずに途中離脱される可能性が高くなります。理由は、ホワイトペーパーに求めていることは情報であるためです。

知りたい情報を得られないと読者が思えば、その時点で離脱してしまいます。読まれなければ、ホワイトペーパーを活用したマーケティングのメリットを得られることはありません。

結論ファーストの文章を意識して、読者が満足できる内容のホワイトペーパーを目指しましょう。

ストーリーテリングを活用する

ストーリーテリングとは、ストーリーを持たせて具体的な事例を交えながら説明を行うことです。ストーリーテリングを活用することで、イメージを共有でき、読み手が理解しやすくなります。

また、自分のこととして捉えやすくなったり、記憶に残りやすくなったりといったメリットもあります。

ただノウハウを紹介するだけでなく、自社や顧客の事例など、実際にあった課題を例として挙げながら説明することで、ストーリーテリングの効果を得られ、かつオリジナリティも生み出すことが可能です。

専門用語の使用に配慮する

ホワイトペーパー作成時には、専門用語の使用に注意をしてください。ホワイトペーパーの読者が製品、サービスの専門知識を持たない可能性があります。

そういった読者は専門用語を理解できません。そうなると製品やサービスの用途やメリットも理解できないため、結果的に発注につながる可能性が低くなります。

専門用語はなるべく使わずに、わかりやすい言葉に置き換えて説明しましょう。もし専門用語を使う場合は、注釈・図解を入れるなどの工夫をするとよいでしょう。

視覚的要素を高める

ホワイトペーパーは、解説や説明などを行うため、文字が多くなってしまいがちです。

文字ばかりだとどうしても読みづらく、飽きやすくなるため、写真やイラスト、図解などを用いて読みやすくする工夫が必要です。1ページあたりの文字の部分は8割以下とすることがおすすめです。

また、ポイントとなる部分は装飾して強調したり、見出しを分かりやすくしたりなど、視覚的要素を高めることで読み進めやすくなります。

レイアウトを工夫する

読みやすいホワイトペーパーにするには、レイアウトの工夫も必要です。文字の大きさや余白、色の使い方などに気を付けます。

レイアウトを決める際には、どのような場面で読んでもらう想定であるのかを念頭に置いておきましょう。多くの場合、PCでダウンロードし、そのまま読まれることを想定しますが、ターゲットによってはスマートフォンや印刷して読むことなども考えられます。

スマートフォンの場合は見やすい文字サイズにする、横長のフォーマットは避ける、印刷が想定される場合には色は使わず白黒で統一するなど、媒体によって工夫を凝らすとよいでしょう。

行動喚起(Call to Action)はほどほどに

ホワイトペーパーは情報収集や参考にするために使用するものであるため、顧客にとってはまだ自社の商品やサービスに興味がある段階ではありません。問い合わせなどの行動を促したい気持ちは抑え、あくまで顧客目線での情報提供を心がけましょう。

行動喚起(Call to Action)はほどほどにし、それよりも顧客の役に立つ情報とすることの方が重要です。知識が豊富で信頼できる企業であると思ってもらえるようなホワイトペーパーの作成を目指しましょう。

理想のページ数を把握する

ホワイトペーパーは10〜20ページ前後が一般的です。ただし、ホワイトペーパーのテーマや内容によって適切なページ数は異なります。ホワイトペーパーは自社のノウハウを詰め込んだものであるため、ボリュームが多くなりがちです。

わざわざダウンロードして読むものなので、読み終わった際に顧客に高い満足度を感じてもらいたいものの、ボリュームが多くなればなるほど最後まで読んでもらえる確率は低くなります。顧客目線で本当に欲しい情報なのかを見直して、情報の取捨選択を行いましょう。

ホワイトペーパー活用のコツ

ホワイトペーパーの活用方法については冒頭でご紹介しましたが「作って終わり」「掲載して終わり」ではもったいないといえます。ここでは、ホワイトペーパーの効果を存分に発揮するためのポイントを7つご紹介します。

見込み顧客に届く導線をつくる

苦労して作成したホワイトペーパーを活用するためにも、見込み顧客に届きやすい導線を作りましょう。どんなによいホワイトペーパーを用意できたとしても読んでもらえなければ意味がありません。

例えば、自社のオウンドメディア内で内部リンクを張る、自社のSNSアカウントでホワイトペーパーをダウンロードできるページを紹介する、などが挙げられます。

ホワイトペーパーにアクセスできるよう、導線を用意しておくことで、見込み顧客にダウンロードしてもらえる可能性が高まります。

顧客にとって有益な情報を提供する

ホワイトペーパーの内容が顧客にとって有益な情報だと思ってもらう必要があります。有益な情報とは、顧客が知りたい情報のことです。

製品、サービスについての特徴や、より詳しいデータ、難しい用語の解説など、顧客がどのような情報を求めているのか、を踏まえた内容をホワイトペーパーに盛り込んでください。

ホワイトペーパーが「買ってください」「利用してください」というプッシュをするだけの内容とならないよう、くれぐれも注意しましょう。

クオリティと成果のバランスをモニタリングする

ホワイトペーパーも、他のマーケティング施策と同様に、効果測定を行い改善していくことが重要です。ダウンロード数やダウンロード率、ホワイトペーパーからのアクション率などを数値化し、成果を見ていきましょう。

ホワイトペーパー自体はクオリティが高く、ダウンロード数も問題ないにもかかわらず成果になかなかつながらない場合には、他の集客手法の方が向いている商材である場合もあります。継続してホワイトペーパーを作成するかなどのマーケティングとしての判断も必要です。

KPIはホワイトペーパーの狙いに応じて設定する

ホワイトペーパーの公開には狙いがあります。よって、狙いに応じたKPIの設定が必要です。製品・サービスの詳細やメリットを解説したいのか、自社の実績を紹介したいのかなどホワイトペーパーごとに目的があるでしょう。

着目すべきは、目的ごとにKPIとする指標も異なる点です。製品やサービスの解説であれば、受注率(ダウンロード数に対し、どれだけ受注できたか)が指標となるでしょう。

実績の紹介であれば、ダウンロード数自体が「どれだけ自社について知ってもらえたのか」という指標として考えられます。上記のようにホワイトペーパーの目的に応じたKPIを設定しましょう。

ダウンロードされたあとの施策も用意する

ホワイトペーパーを活用するためには、ダウンロードされた後の施策も用意することが重要です。

ホワイトペーパーのダウンロード時には、会社情報を入手しているケースが大半でしょう。見込み顧客の会社情報を入手しているにもかかわらず、その情報を活かさないのはもったいないです。

ダウンロード後、継続的にメール広告を送る、限定のクーポンや情報を送付するなど、ダウンロード後の施策をホワイトペーパー公開前に策定しておきましょう。

営業メンバーと連携する

ホワイトペーパーは営業ツールとして活用できることもあります。営業メンバーにホワイトペーパーを共有し、顧客との関係構築やイベント・展示会での集客に役立てることが可能です。

また、作成したホワイトペーパーを営業活動に活かしてもらうことはもちろん、営業メンバーと連携してよりよい実態に即したホワイトペーパーの作成を目指すことも重要です。

実際に顧客がどのような課題や悩みを抱えているのかを最も把握しているのは、顧客との接点が多い営業メンバーです。お互いに目的を共有しながら、連携しましょう。

一度作成したコンテンツはフル活用する

ホワイトペーパーの作成には、手間も工数もかかります。

一度作成したものは、Webサイトに掲載して集客を行うだけでなく、先ほど述べたように営業ツールとして活用したり、セミナーやイベントへの参加特典として配布したり、社内研修に用いる資料にしたりなど、さまざまな活用が可能です。

多くの場面で活用するためには、常に情報を最新にしておく必要があります。定期的にブラッシュアップして、いつでも使用できる状態にしておきましょう。

ホワイトペーパーをつくる方法と費用

ホワイトペーパーは自社で内製する以外に、外注して作成する方法もあります。内製も外注もそれぞれメリット・デメリットがあり、自社の状況によって判断する必要があります。それぞれについて、特徴やかかる費用をご紹介します。

内製の場合

内製の場合、コストがほとんど発生しないことがメリットとなります。しかし、ホワイトペーパー作成には企画や調査、執筆を含め多くの工数がかかるため、リソースを確保できない場合には内製することは難しいでしょう。

内製するメリットとして他には、ホワイトペーパーに関するノウハウを蓄積でき、マーケティング施策として大きな柱を構築できる可能性があることも挙げられます。

ただし、自社にホワイトペーパーを作成するノウハウがない場合には、すぐに成果を出すことは難しいといえます。初めてホワイトペーパーを作成する場合には、コンサルを含めサポートしてくれる企業などへの外注を検討しましょう。

外注の場合

外注の場合、費用は1冊あたり20万円~30万円が相場とされています。ただし、ホワイトペーパーのボリューム感や専門性、調査の有無、サポート内容などによって大きく金額が異なるため、複数社から見積りを取り、目的や状況に応じて検討しましょう。

外注するメリットは、クオリティの高さとスピードです。すぐに効果を求めたい場合には外注がおすすめです。デメリットとしては、ホワイトペーパー作成に関するノウハウが得られず、PDCAを回すことが難しくなることが挙げられます。

外注する場合でも、制作会社に丸投げすることなく、施策全体を把握しておくことが重要です。

ホワイトペーパー作成に使えるツールは?

ホワイトペーパー作成に使える主なツールは以下の2つです。

・Microsoft PowerPoint

・Canva

PowerPointはスライド形式でレイアウトを整えながら、ホワイトペーパーの作成を進められます。使い慣れている方も多いため、見やすいレイアウトを意識して作成を進められるでしょう。

Canvaはさまざまなデザインの画像、書類を作成できるツールです。ホワイトペーパー用のテンプレートも用意されており、初心者でもわかりやすい操作でレイアウトを整えることが可能です。

無料でも使える機能が豊富にありますので、使ったことがない方や興味を持った方は一度利用してみてください。

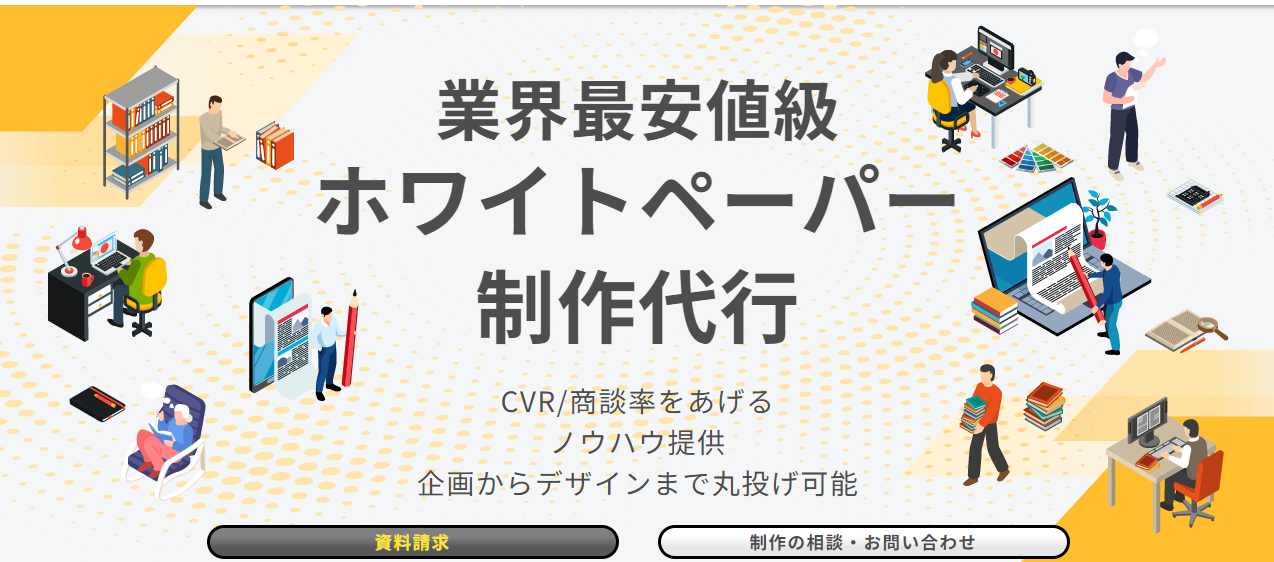

おすすめのホワイトペーパー制作代行会社を紹介

「ホワイトペーパーを自社でつくるよりも、外部に委託したい」と考える方もいるのではないでしょうか。当項ではおすすめのホワイトペーパー制作代行会社を3社紹介します。

・株式会社HubWorks コンテンツファクトリー

・株式会社ニュートラルワークス

・Appmart株式会社

株式会社HubWorks コンテンツファクトリー

当ページを運営しているHubWorks コンテンツファクトリーは、BtoBマーケティングのプロとしての知見を活かし、ホワイトペーパーの制作代行を行います。構成案作成から執筆、内容の監修、図解、デザインまで一連の制作が可能です。また、弊社の強みを以下に紹介します。

・ホワイトペーパーに限らず、営業資料や動画編集も担当

・発注後、無料の戦略コンサルティングが可能

・他社の相場より安い価格帯での制作が可能

・ウェブマーケティングの豊富な実績を持つ

ぜひこちらのリンクから資料請求やお問い合わせにお進みください。

株式会社ニュートラルワークス

株式会社ニュートラルワークスはWebのスペシャリスト集団です。ホワイトペーパー制作にあたり、構成作成時から詳細なペルソナ分析や導入プロセス分析を行い、読者が求めている情報の洗い出しを重点的に行います。

ホワイトペーパーは読者によって背景や求めている情報がさまざまです。同社では依頼元が求めているホワイトペーパーのタイプを分類し、体系的に制作を行える強みがあります。同社に興味をお持ちの方は、こちらのリンクから無料相談や料金表のダウンロードができます。

Appmart株式会社

Appmart株式会社は構成や執筆、図解にとどまらず、企画やホワイトペーパー公開後の戦略まで一括代行を行う制作会社です。構成前に委託元やホワイトペーパーの読者が求めている内容から、どのようなホワイトペーパーが最適か企画を行います。

わかりやすい執筆や見やすいデザインにこだわる点はもちろんですが、ホワイトペーパーダウンロード後を見据えた提案も行ってくれる点が強みです。見積もりの問い合わせはこちらのリンクから進むことができます。

ホワイトペーパーのサンプル一覧

ホワイトペーパーのイメージを掴んでいただくためにも、ここでいくつかサンプルをご紹介します。

株式会社HubWorksのコンテンツファクトリー

公式HP上にある「Document」のページでホワイトペーパーを掲載しています。自社の概要やサービスに特化したものから、マーケティング手法に関するもの、集客力を高めるノウハウなど多彩なテーマを扱っています。

コンテンツマーケティングを成功させるためのノウハウを無料公開しています。弊社自身も、広告でのリード獲得やナーチャリングを用途として施策を行っています。またこの他にも、ホワイトペーパーについてどのような事例があるのか以下のページでまとめています。

株式会社HubWorks

弊社、株式会社HubWorksでも公式HPにてホワイトペーパーの制作事例を公開しています。どういったホワイトペーパーを制作したのか、提供した各社に対する1ページ分と、担当者の声が掲載されています。

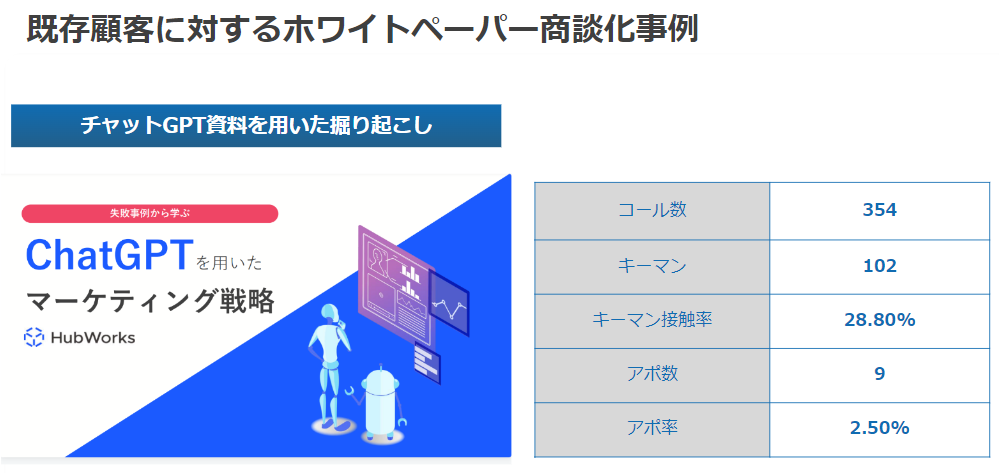

また2024年に公開された事例として、既存顧客に対するホワイトペーパー商談化事例があります。2023年注目されたCHATGPTのホワイトペーパーを活用し、見込み顧客に対して商談化させることに成功しました。

作成した「CHATGPTを用いたマーケティング戦略」ホワイトペーパーをもとに約300コールを行い、9商談を獲得することができました。

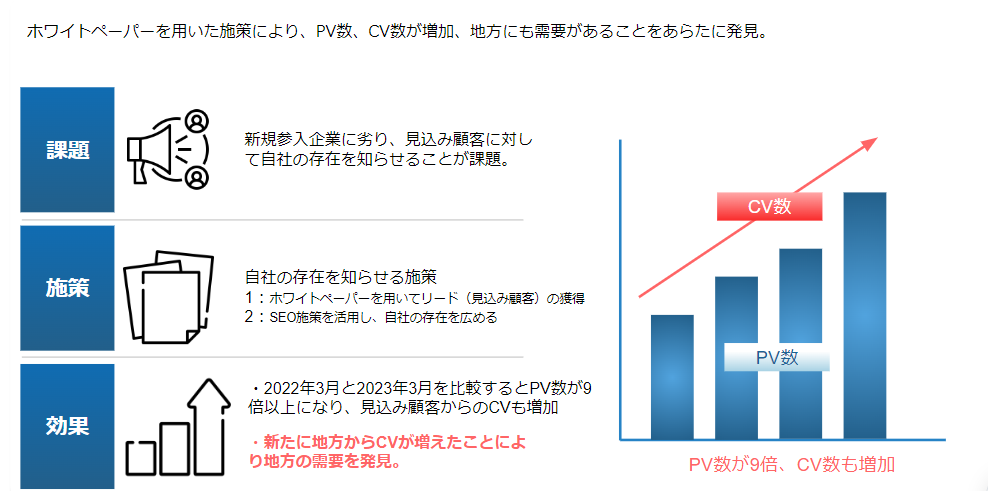

株式会社すららネット

SEO記事でPVを増やしつつ、ホワイトペーパー施策でコンバージョンを増やした事例となります。ターゲットに対してホワイトペーパーを作成し、見込み顧客を獲得しその後ウェビナーにつなげております。

ホワイトペーパー施策をしたことで、過去接点を持てなかった地方からのコンバージョンが増え、営業の範囲が広がった事例となります。

fast marketing

fast marketingは、「即パワポで使えるサンプル」を公開しています。ホワイトペーパーの骨子から見出し、ロゴの配置などがわかりやすく解説されています。日常的にパワーポイントを使っている企業にはおすすめです。

Carely

健康管理システム「Carely」が公開しているホワイトペーパーです。同社では、健康診断やストレスチェックなど健康に関するデータの一元管理サービスを提供しており、ホワイトペーパーでも「自社商品の紹介」がメインとなっています。

オムロン株式会社

オムロン株式会社では、公式HP上で「ホワイトペーパーの一覧」を公開しています。「ミドルソーラーの正攻法」や「安全で効率の良い太陽光発電を実現しているオムロンの独自技術」など、大手電機メーカーならではの内容が記載されています。

株式会社マネーフォワード

株式会社マネーフォワードでは、クラウドツールに関するホワイトペーパーを公開しています。「そもそもクラウドってどういうもの?」「バックオフィスツールの連携」「クラウドツールを使った成功事例」など、クラウドツールに関する基礎的な内容が紹介されています。

ホワイトペーパーのマーケティング事例

ホワイトペーパーは、どのように公開すべきなのでしょうか。ホワイトペーパーのマーケティング事例をいくつかご紹介します。

1度制作したものを横展開して様々なチャネルに活かすことが重要です。

自社WebサイトやLP上に掲載する、広告配信を行う

自社のWebサイトやLP(ランディングページ)上に掲載する方法です。もっともポピュラーな方法で、「商品サービスについての詳細はこちらをご参照ください」などの文言で、ホワイトペーパーのダウンロードに誘導します。

リスティング広告、Facebook広告での配信はCPAが安価にリード獲得をすることができるでしょう。目安としてCPA5000円~10000円で獲得が可能です。

また、Facebook広告のリード広告もおすすめです。リード広告はクリエイティブをクリックすると資料請求フォームが出現し、LPへの遷移なしでFacebook上で資料請求を完了させることができます。CPA3000円~8000円程度で獲得できるでしょう。

セミナーやウェビナー、オンラインイベントで参加者に配布する、メールで送付する

自社のセミナーで配布するのも手です。セミナー終了後に、より詳しく知りたい人向けにホワイトペーパーを持ち帰ってもらいます。

ホワイトペーパー内にはランディングページに誘導するQRコードもつけておくことで、よりウェブへのアクセスも増やせる可能性があります。セミナー参加者は、最初から商品サービスに興味を持っている人が多いです。そのためリードも獲得しやすいでしょう。

名刺交換しておき、情報を自社のマーケティングツールや顧客管理システムに登録しておくことで、メールでPDFでお渡しすることもできます。

MAツールなどを用いて配信すれば、実際にメール内の資料がクリックされたか、どのページまで読まれたかが分かるので、顧客の興味関心度合いがわかっておすすめです。

広告出稿などを行っている媒体に掲載する

自社が広告出稿を行なっているメディア媒体に掲載する方法もあります。広告表示されている場所でホワイトペーパーをダウンロードできるようにする、あるいは別ページにリンクさせてからダウンロードしてもらう、などの方法が考えられます。代表的な媒体として

メディアレーダー (オークション型で成果単価やダウンロードがされやすいホワイトペーパーが上の方に表示される)

があります。1リード●円と決めて、成果報酬でリード獲得をできる媒体なのでリスクが少なくお試しできるでしょう。その他、業界としてはBOXILも有名なのでおさえておきましょう。

ちなみに、BOXILが取り扱っているSaaS企業でホワイトペーパーを活用する施策については以下でまとめています。

よくある質問

最後に、ホワイトペーパーに関するよくある質問をご紹介します。

Q1|ホワイトペーパーでナーチャリングってできるの

ナーチャリングは可能です。特に「リードナーチャリング(見込み顧客の育成)」に向いています。

1回で問い合わせや商談につながらなくても、2回3回と役に立つコンテンツを配信していれば、リピーターが増えていきます。メルマガでタイトルを工夫しながら、ステップメールを送るのも有効です。

Q2|ホワイトペーパーを作成するときの注意点とは?

1つめの注意点は、作成費用やリソースが大きいこと。ある程度余裕をもった予算やスケジュールを組むことが大切です。

2つめは、修正ができないこと。Webサイト上の記事であればいつでも修正変更ができますか、ホワイトペーパーは印刷物としての配布も前提にしている「ダウンロード形式」なので、簡単に修正ができません。誤った情報を公開しないよう注意深く作成する必要があります。

Q3|ホワイトペーパー作成は内製か外注のどちらが適しているのか

企業側の都合にもよりますが、基本的には内製をおすすめします。ホワイトペーパーには深い知見が必要になるためです。自社の商品サービスに理解の深い人間が作成すべきです。

外部ライターとしっかりと情報の擦り合わせを行えるのであれば、外注でも問題はありません。社内リソースや予算などもふまえて、内製か外注かを判断しましょう。

まとめ

ホワイトペーパーを活用したマーケティングでは、見込み顧客が求める情報を掲載することが大切です。ホワイトペーパーの内容次第では、企業の信頼や製品に対する興味が増加し、コンバージョンにつながりやすくなります。

ホワイトペーパーは自社の商品サービスの購買促進につながりやすいコンテンツなので、マーケティング施策に悩んでいる企業はぜひ作成をご検討ください。

株式会社HubWorks代表取締役 2013年より大手インターネット広告代理店に入社。月間数千万規模、主要チャネル(Yahoo・Google・Facebook・LINEなど)のウェブ広告運用を経験。 2017年に転職し、SaaSのBtoBマーケティング担当に従事。リード獲得からナーチャリング、コンテンツマーケティングなど幅広く対応 2018年から独立しシェアオフィス専門ポータルサイトの立ち上げやコンテンツ制作BPOコンテンツファクトリーのサービスを立ち上げ。 ウェブマーケティングの知見をいかし、全事業早期黒字化を達成 パーソナルジム「ソロジム」を運営