オウンドメディアの記事の書き方を解説|制作の手順やコツも紹介

オウンドメディアは、企業がブランドやサービスの認知拡大や信頼性を構築するための重要な手段の1つです。オウンドメディアを成功させるためには、魅力的でユーザーの役に立つ記事を制作し続ける必要があります。

本記事では、ユーザーに読まれる質の高いオウンドメディアの記事制作の手順を解説するので、是非参考にしてみてください。

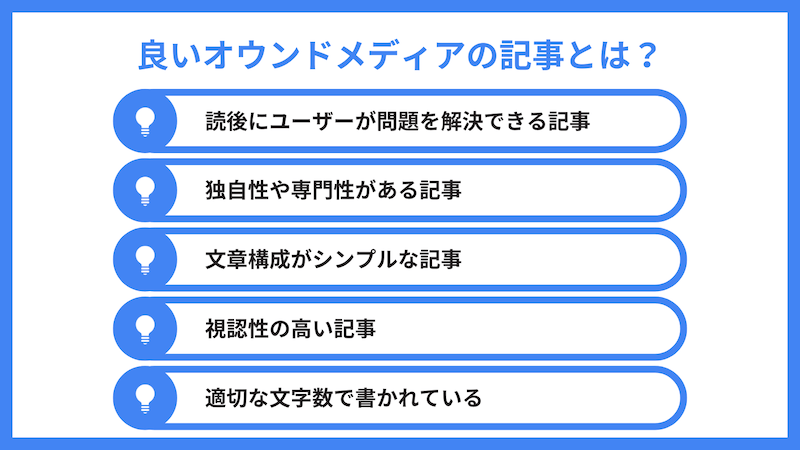

良いオウンドメディアの記事とは?

良いオウンドメディアの記事とは、ユーザーにとって役立つ情報を提供する魅力的なコンテンツであることを意味します。

他のメディアでは得られない情報や独自の視点、意見を提供する良い記事は、ユーザーの興味を引きつけ、共感を得ることができます。

ユーザーにとって価値のある情報は何かを考え続け、記事を作成するようにしましょう。

読後にユーザーが問題を解決できる記事

オウンドメディアの記事は、読者が抱える具体的な課題に対して、実践的な解決策を提供することが重要です。単なる情報の羅列ではなく、読者が記事を読んだ後に実際に行動に移せる内容を心がけましょう。

例えば、「コストカットの方法」という記事であれば、具体的な手順や実例を交えながら、読者が即実践できるような情報を提供します。

また、想定される課題や注意点についても触れることで、より実用的な内容となります。

さらに、成功事例や失敗事例を具体的に紹介することで、読者は自身の状況に当てはめて考えることができます。

このように実践的で価値のある情報を提供し続けることで、読者との信頼関係を構築し、継続的なアクセスやシェアにつながっていきます。読者が「この記事を読んで良かった」と実感できる内容を目指しましょう。

独自性や専門性がある記事

オウンドメディアの価値を高めるためには、独自性と専門性が不可欠です。他のメディアでは得られない情報や独自の視点を提供することで、読者に新たな気づきを与えることができます。

例えば、自社の経験や事例を基にした具体的なノウハウの紹介や、業界に精通した専門家による深い洞察の提供は、他のメディアにはない強みとなります。

専門性の高い情報を分かりやすく説明することで、読者からの信頼を獲得できます。

また、業界内の最新動向や将来の展望について、独自の分析や考察を加えることも効果的です。このような付加価値の高い情報を発信し続けることで、オウンドメディアは読者にとって欠かせない情報源となっていきます。

文章構成がシンプルな記事

オウンドメディアの記事では、複雑な内容でも読者が理解しやすいように、シンプルな文章構成を心がけることが大切です。長文を避け、1つの文章は50文字以内を目安にすると読みやすくなります。

PREP法を活用すると、論理的でわかりやすい文章を書くことができます。まず結論を述べ、その理由を説明し、具体例を示してから、再度結論を強調する流れです。

また、重要なポイントは箇条書きにしたり、数字やデータを図表にまとめたりすることで、読者の理解を促進できます。

シンプルな構成は、SEO対策の面でも効果的です。検索エンジンは、明確で整理された情報を高く評価する傾向があるためです。

視認性の高い記事

オウンドメディアでは、読者が必要な情報を素早く見つけられるよう、視認性の高い記事作りが求められます。見出しは階層を明確にし、本文との関係性が分かりやすいように工夫します。

適切な行間やフォントサイズ、余白の確保も重要です。特にスマートフォンでの閲覧を考慮し、文字の大きさやコントラストにも気を配りましょう。

画像や図表を効果的に配置することで、文章だけでは伝わりにくい情報も分かりやすく表現できます。記事全体のレイアウトを整えることで、読者の満足度を高め、長く読んでもらえる記事になります。

適切な文字数で書かれている

一般的に記事の本数が多いことはSEOに有効とされています。

しかし、記事の本数を指標にするかどうかは、そのオウンドメディアの目的や目標によって異なるため、一概に目指すべき理想的な本数というものがあるわけではありません。

記事の本数を指標にする場合でも、単純に記事の量を増やすことが必ずしも良い結果をもたらすとは限らないのです。

本数を増やすことに注力しても記事の質が低下し、ユーザーの信頼を失っては本末転倒ですので、質と量のバランスを取ることが重要です。

また、記事の本数を増やすことだけが目的となってしまうと、ユーザーから求められる情報よりも、アクセス数を指標にしてしまいがちになるので注意が必要です。

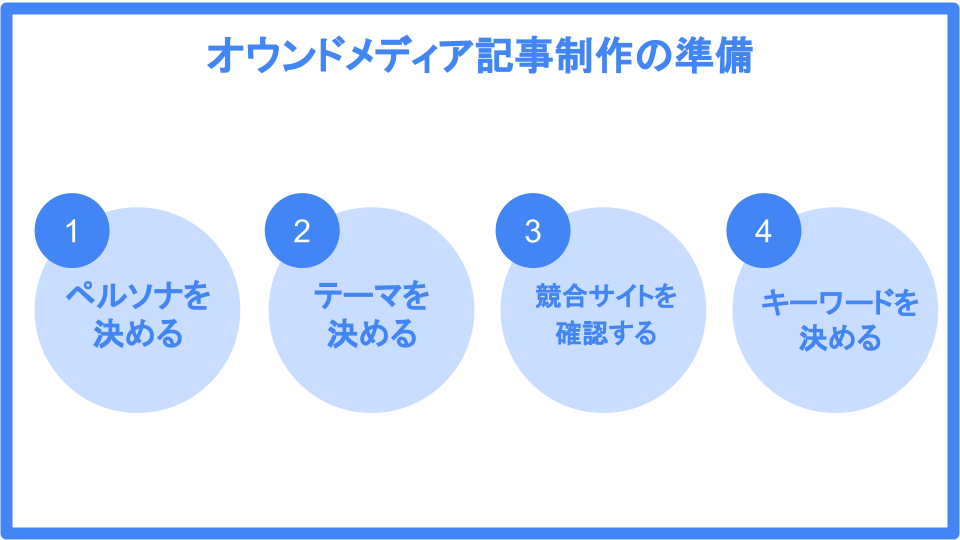

オウンドメディア記事制作の準備

オウンドメディア記事は制作に至るまでにさまざまな準備をしなければなりません。まず、記事の目的やターゲットを明確にし、記事のテーマやタイトル、構成、執筆者を決定します。

外部委託する場合は、納期やライターへの指示などの手順を決めます。そして記事の制作に必要なツールやチェック体制の確認を行います。

準備段階で必要な手順を踏むことで、効率的なオウンドメディアの記事制作が可能となります。

ペルソナを決める

ペルソナとは、ターゲットとなるユーザーを仮想的に設定したうえで、そのユーザーに向けた記事を制作するためのイメージです。

ペルソナを決めるためには、まず自社のサービスや商品を利用するターゲット層を洗い出します。その際には、年齢層、性別、職業、趣味や嗜好、ライフスタイルなどを考慮するとよいでしょう。

次に、洗い出したターゲット層を象徴するイメージとしてペルソナを設定します。ペルソナを決めることでターゲット層を明確にし、そのユーザーに向けた記事の制作ができます。

ペルソナを設定することで、どのような内容を記載すれば有益な記事コンテンツだと思ってもらえるのかを具体的にイメージできるようになります。

読み手にとって興味のある記事にするためにも、必ず設定するようにしましょう。

ペルソナを決める具体的な方法については、下記記事で詳しく解説していますので、ぜひご参考にしてください。

BtoB企業のターゲティング選定方法やフレームワークを徹底解説

テーマを決める

ペルソナが決まったら、まずどのようなテーマで記事を作るかを決める必要があります。テーマを決めるには押さえておきたい3つのポイントがあります。

1. ユーザーと親和性の高いテーマであるか

ユーザーの興味関心を把握し、彼らが関心を持つであろうトピックや問題を調査して、テーマを設定します。

2. トレンドに合ったテーマであるか

最新のトピックについて調査し、その分野においてどのような視点や情報が必要なのかを考えます。

3. SEO観点を取り入れたテーマであるか

記事を読んでもらうためには、SEOで記事を上位表示させる必要があります。Googleの検索結果をみて、記事コンテンツ内に入れられる要素はないかを確認しましょう。

具体的には、SEOに効果的なキーワードやフレーズを調査し、それに基づいて記事のテーマを決定します。

競合サイトを確認する

オウンドメディアの成功には、競合サイトの分析が欠かせません。検索上位に表示される競合サイトを調査することで、業界のトレンドや読者のニーズを深く理解できます。

競合サイトの分析では、コンテンツの構成、見出しの付け方、使用されているキーワード、記事の長さなどを確認します。ただし、単なる模倣は避け、自社ならではの視点や価値を付加することが重要です。

例えば、自社の強みを活かした独自の切り口や、競合が取り上げていない新しいテーマを見つけ出すことで、差別化を図れます。

定期的な競合分析を通じて、市場の変化や読者のニーズの変化をいち早く察知し、オウンドメディアの競争力を高めていきましょう。

キーワードを決める

ペルソナと記事のテーマを決定し、競合調査が終わったら、キーワードを決めましょう。

記事のターゲットユーザーがどのような検索キーワードを使用するかを予測します。次に、Googleのキーワードプランナーなどのキーワードリサーチツールを使用し、関連するキーワードやその検索ボリューム、競合度を調べます。

同じテーマや業界の競合媒体がどのようなキーワードを使っているかを調べ、自社の記事との違いを見つけ出します。

上記の手順でリサーチしたキーワードを整理し、関連性の高いものやターゲットユーザーがよく検索するものを優先して選択します。

キーワードを決めるうえでは、ユーザーの悩みや関心に対応するものを見つけることがポイントです。ユーザーの悩みをリサーチし、悩みの種類をカテゴリー分けしましょう。

選択したキーワードと記事の内容が一致するように意識すれば、ユーザーに有益な情報を届けられるようになります。

キーワード密度を設定し、記事内に適度に挿入すること、記事のタイトルや見出しにターゲットキーワードを盛り込むことで、SEO効果を高めることができます。

あわせてSEO対策においては、クリックされやすいキーワードを優先的に選んでください。

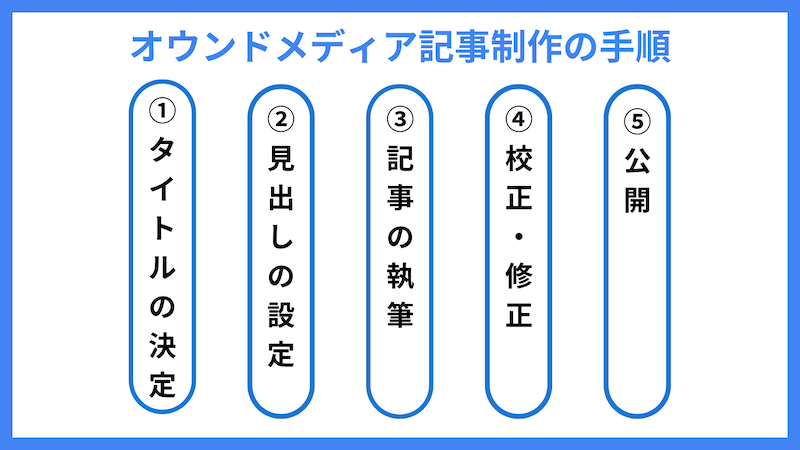

オウンドメディア記事制作の手順

オウンドメディアの記事制作は、計画的かつ段階的なプロセスを経て進めなければなりません。

その段取りが1つでも欠けると、目標や方向性を見失う恐れもありますので、最初に明確に手順を把握しておくことが大切になってきます。

以下、品質の高いコンテンツを制作するために必要な手順について説明します。

オウンドメディア設計の手順を解説!成功するためのポイントとは?

タイトルの決定

オウンドメディアのタイトルは、ユーザーの注意を引き、コンテンツに興味を持ってもらう要となるために重要です。以下に、オウンドメディアのタイトルを作成するためのコツを紹介します。

まず、簡潔かつ具体的にすることが重要です。タイトルが具体的であれば、ユーザーが何を期待できるかが分かりやすくなります。

タイトルはSEOの観点からキーワードを含めることが望ましいとされます。しかし、あまりにも多くのキーワードを使用すると、伝えたいメッセージがわからなくなってしまうため、注意が必要です。

オウンドメディアのタイトルは、ユーザーにクリックしてコンテンツを読んでもらうための入口であるため、タイトルとコンテンツの内容が合致していることも重要です。

また、上位表示を狙っているキーワードは可能な限り文頭に持ってくるようにしましょう。

オウンドメディアのタイトルは、ユーザーにクリックしてコンテンツを読んでもらうための入口であるため、タイトルとコンテンツの内容が合致していることも重要です。

見出しの設定

見出しを設定することは、ユーザーにとって分かりやすい構成を作り上げるうえで重要な役割を果たします。

まず記事の構成に基づいて章ごとに見出しを設定します。見出しは、章の内容を簡潔にまとめたものであり、ユーザーが記事の流れを理解しやすくする役割があります。

見出しは、主にh2タグとして使用され、必要に応じてh3タグ以下で補足します。

また、見出しの設定には、SEO対策の観点からも注意が必要です。キーワードを含めた見出しを設定することで、検索エンジンに対してどのようなコンテンツになっているのか、記事のテーマを明確に伝えられます。

見出しを読んだだけで記事の内容がイメージできるよう、分かりやすく簡潔な表現を心がけましょう。

記事の執筆

文章は読みやすさが重要です。表現に工夫を凝らし、分かりやすい言葉を使うように意識します。

記事を書く際には、SEOにも配慮しなければなりません。具体的には、キーワードを効果的に使う、タイトルや見出しを工夫する、メタディスクリプションを書くなどの対策があります。

また、多くの人に読まれるためにはSNSの活用も必須です。記事の中で他からの引用や、参考にした文献がある場合には必ず出典元を明記します。

ユーザーにとって有益で価値のある記事を提供することが、オウンドメディアのカギを握ります。

具体的な記事の執筆方法については下記の記事で詳細を解説していますので、ぜひこちらの記事も併せてご覧になってください。

ライティングとは?表現のコツやスキルを上げるトレーニングを解説

校正・修正

記事が完成したら、校正・修正を行います。担当者は、記事の内容が正確で、読み手が理解しやすいかをチェックします。文章の文法的な誤りや、スペルミスなども修正します。

文字だけでなく、全体を俯瞰して論理的な構成や、言い回しの違和感などもチェックします。また、SEOの観点からも、タイトルや見出し、キーワードの使用などを再確認し、適切な修正を加えていきます。

予算に余裕があれば外注でプロの校正者に依頼するのがベストですが、最近は校正・校閲ツールの性能も高くなっているので、誤字脱字や用法の間違いなど簡単なチェックはツールを使ってもよいでしょう。

一通り校正・校閲ができたら、最後にもう一度複数の担当者がそれぞれの観点から校正・修正を行うことをおすすめします。

公開

オウンドメディアの場合、多くは記事を公開するためにCMS(コンテンツ管理システム)を使って記事を登録します。登録時には、基本的にタイトルやカテゴリー、タグ、アイキャッチ画像などの情報を入力します。

記事が登録できたら公開日時を設定します。CMSにはスケジュール機能があり、公開日時を設定すれば自動的に公開されます。記事を公開した後は、記事へのアクセス数を増やすためにもSNSで記事をシェアすることが必須です。

公開後は、アクセス数やPV数、滞在時間などのデータを確認し、記事の改善点を把握しましょう。また、コメント欄などでユーザーの反応を確認することもできます。

公開後も、常に記事の改善を意識し、ユーザーが求める情報を提供することが重要です。

オウンドメディアの記事を制作する手段

オウンドメディアを運用する方法には、社内と外注の2つのアプローチがあります。社内で実践する場合、企業自身の従業員がコンテンツ制作を担当します。

一方、外注する場合は、専門のマーケティング会社やライターなどに依頼し、コンテンツ制作や運用を委託します。ここでは外注と自社制作の違いについて解説します。

外注する

外注先には大きくプラットフォーム、フリーランス、制作会社に依頼する方法がありますが、外注する際には、依頼する業者や個人の実績やポートフォリオを確認し、信頼できる会社や個人を選ぶことが重要です。

外注先は基本的に制作のプロなので、高品質な記事を効率的に制作することができます。また、自社では気づかないような視点を持っていることも多く、新しいアイデアやコンセプトを提供してくれることも期待できます。

ただし、外注をする場合に最も注意を払いたいのは密なコミュニケーションです。外注先の業態に関係なくレベルには幅があるので、選定に際しては事前に綿密な打ち合わせをして慎重に精査することが肝心です。

外注先の選定にお悩みの方は、下記サイトでおすすめの制作会社を紹介していますので、ぜひご参照ください。

オウンドメディアの制作会社おすすめ19選|選び方のコツもご紹介!

オウンドメディア運用代行の効果とは?外注先を選ぶポイントも解説

自社で制作する

オウンドメディアを社内制作する際には、記事の企画、執筆、編集、校正、公開、進行管理など、さまざまな役割があります。スムーズに制作をするためには役割分担を明確にしなければなりません。

コンテンツ制作の専門的スキルも必要になってくるため、社内での研修やトレーニングなどを実施し、スキルアップに取り組む必要も出てくるでしょう。

場合によっては記事作成ツールや画像編集ソフトなど必要なツールやソフトウェアを整備し、使用方法を習得しなければならないこともあります。

しかし、社内制作か外注かどちらか1つに決定する必要はありません。肝心なのは、自社の環境やリソースに合わせて両者をうまく組み合わせてバランスの良い体制づくりに取り組むことです。

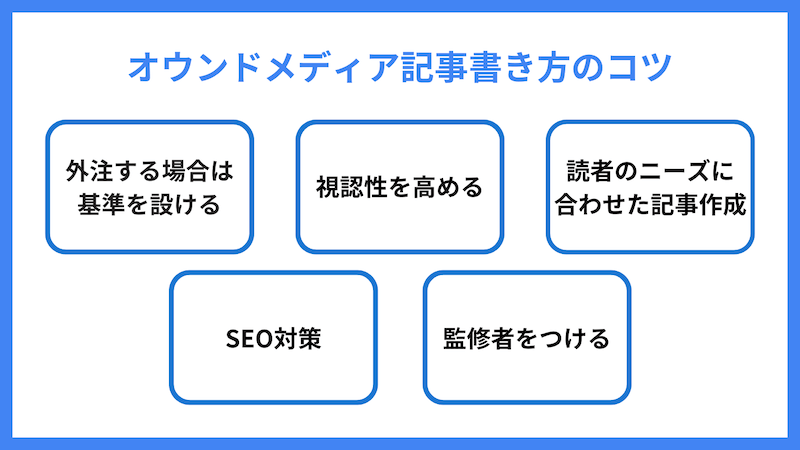

オウンドメディア記事書き方のコツ

オウンドメディアの記事制作で重要なことは、記事の目的や対象ユーザー、キーワード、テーマなどを明確にすることです。

記事作成では分かりやすい文章を心がけ、見出しや箇条書きを使って読みやすくまとめなければなりません。

ユーザーが興味を持つ情報や役に立つ情報を提供することで、ユーザーのニーズに合った記事を制作することがポイントとなります。

オウンドメディアの集客で成功するための具体的な方法を徹底解説!

オウンドメディア運用のポイント|成功事例に学ぶ効果的な運用方法

外注する場合は基準を設ける

オウンドメディアの記事を外注する場合、ライターに記事レギュレーションを伝えることは、記事の品質向上とスムーズな制作進行のために重要です。

例えば、以下の記事レギュレーションについて、外注のライターに基準を伝えましょう。

・ターゲット層:記事を読んで欲しい読者層を明確にする

・記事の目的:記事で達成したい目的を明確にする

・記事のテーマ:記事の内容を具体的に示す

・記事の構成:記事の構成を具体的に示す

・記事のボリューム:記事の文字数を具体的に示す

・文章のトーン:記事の文章の雰囲気や口調を具体的に示す

・キーワード:記事に含めるべきキーワードを具体的に示す

・SEO対策:記事のSEO対策に関する具体的な指示を行う

・画像:記事に挿入する画像に関する具体的な指示を行う

また、ライターとの連携を円滑にするために、納品日や修正のやり取りについても事前に取り決めておくことが重要です。外注する際には基準を設けて効果的なコンテンツ制作を行いましょう。

ほかにもオウンドメディア制作会社に、記事制作を外注する方法もあります。制作会社に依頼するメリットは、戦略立案からコンテンツ作成まで幅広く対応できる点です。

個人のライターの場合、基本的にはコンテンツの作成を中心に依頼する形となります。しかし外注を考えている企業の中には、オウンドメディア全体の運営について分析してもらいたいと思うところもあるでしょう。

費用相場は高くなる傾向にあるものの、制作会社に依頼すれば戦略面から入念にサポートしてもらえます。

記事制作の代行サービスをお探しの方は、以下の記事を参考にしてみてください。

記事制作の代行サービスおすすめ9選!企業の選び方や制作の流れ、費用相場も徹底解説

視認性を高める

オウンドメディアの記事は、視認性を高めることも大切です。具体的にどういった作業が必要になるかを解説しましょう。

写真や動画の活用

オウンドメディアの記事において、視覚的な情報を盛り込むことは必要不可欠です。スマートフォンで情報を入手する時代において、ユーザーは一瞬でコンテンツの良し悪しを判断します。

適切な写真や動画の使用は、ユーザーに内容を分かりやすく伝えるだけでなく、記事の魅力を高めることにもつながります。

高品質な写真や動画を使用することで、記事の印象が良くなります。なお、使用する写真や動画の素材は、著作権に十分配慮しましょう。

特におすすめしたいのが、フリー画像の使用です。多くのフリー画像を用意しているサイトの例として、UnsplashやPixabayがあります。

無料登録するだけで、高品質なフリー画像を簡単に取得できる点が強みです。各サイトの検索窓にキーワードを入力し、見出しの内容に合った画像(無料ダウンロード可能なもの)を探してみてください。

また、長文の記事では、ユーザーが飽きてしまうことがあるため、短い動画を挿入することでユーザーの興味を引いても良いでしょう。動画で説明することで、ユーザーの理解を促すことができます。

オウンドメディアで動画を効果的に活用しよう|事例やコツをご紹介

制作する記事のデザインテーマをそろえる

デザインテーマとは、記事内で使用するカラーやフォント、画像のスタイルなど、視覚的な要素のことです。

デザインテーマを統一することで、読者に一貫性のある印象を与えます。例えば、ブランドのイメージを反映させるために、落ち着いた色合いやシンプルなデザインを使用すると、信頼性や専門性をアピールすることが可能です。

メディアのブランドイメージやコンセプトを考慮し、それに合ったデザイン要素を選定することが重要です。

また、デザインテーマを明確にするために、カラーパレットやフォントの統一、画像のスタイルなどを決めましょう。

デザインテーマを統一することで、記事の品質やブランドイメージの向上につながります。ぜひ、記事制作の際にはデザインテーマの統一にも注意を払ってみてください。

読者のニーズに合わせた記事作成

ユーザーの関心事を把握するためには、社内外のデータを分析し、検索キーワードやアクセス数、ユーザーの属性や嗜好などを把握する必要があります。

ユーザーのニーズを把握したら、ユーザーが興味を持ちそうなトピックを扱った記事を提供すると効果的です。

たとえば、業界の最新トレンドや、ユーザーが直面する課題に対する解決法など、ユーザーが関心を持ちそうなトピックを扱ってもよいでしょう。

ユーザーのニーズに合わせたトーンやフォーマット、内容を提供します。このようにユーザーが求める情報を提供することで、オウンドメディアの記事の品質を高め、ユーザーの満足度を向上させることができます。

分かりやすい表現

分かりやすい表現を使うことで、ユーザーに正確に情報を伝え、興味を引きつけることができます。

もちろん、分かりやすい表現を作ることは簡単ではありません。まず、文章の構成をシンプルにすることが肝心です。長い文章は読みにくく、理解が難しくなるため、短い文で簡潔に伝えるよう心がけましょう。

文章を作成する際には、イメージを伴う表現を活用することも効果的です。文章だけでは、ユーザーに想像をさせるのは難しいため、写真やイラスト、グラフなどを使用して、イメージを補完するよう意識しましょう。

事例や引用文献などの具体例を挙げることでも理解を深めることができます。具体例を挙げることで、抽象的な概念を具体的なイメージとして伝えることができるからです。

表現のコツを更に知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。

ライティングとは?表現のコツやスキルを上げるトレーニングを解説

専門用語はできるだけ避ける

記事の読み手がわからないような専門用語を避けることは重要です。読者が専門用語を理解できない場合、記事の内容を理解できず、離脱してしまう原因となります。

より多くの人々に記事を受け入れてもらうためにも、専門用語を使わないことが必要です。シンプルな表現を用いることで、分かりやすいだけではなく興味や関心が沸きます。

また、簡潔な表現を心がけることも重要です。長くて複雑な文章は読者の注意を逸らしてしまう可能性があります。短くて分かりやすい文章は、読者にとって魅力的な記事を作成できます。

オウンドメディア記事を書く際には、専門用語を避け、シンプルかつ簡潔な表現を心がけることが重要です。これにより、多くの読者に理解され、興味を持ってもらえる良質な記事を作成できます。

SEO対策

SEO対策は、GoogleやYahoo!などの検索エンジンからのアクセスを増やすことが目的です。

私たちがGoogleで何か検索すると、上から順番にさまざまなサイトが表示されます。SEOは、自社のサイトの検索順位を上げるための施策のことです。

自身のサイトが一番上に表示されると、ユーザーがクリックしやすくなります。するとサイトへの訪問者数も増えやすくなり、多くの人にオウンドメディアの記事を読んでもらえる可能性があります。

コンバージョン(最終的な成果)につなげるうえでも、前提としてSEO対策は欠かせないでしょう。

具体的なとしては、まずキーワードの選定をします。選定したキーワードをタイトルや見出し、本文に適切に挿入することで、検索エンジンの評価が高まります。

しかし、SEO対策に偏重しすぎて分かりにくい記事になってしまっているメディアも少なくありません。

SEO対策を意識しながらも、ユーザーのニーズをしっかりと把握し、読みやすく分かりやすい記事を作ることを最優先しましょう。

監修者をつける

監修とは、記事や映像などの著作物を確認・監督することです。知識が豊富な専門家が監修することで、記事の信頼性が高まります。

オウンドメディアにおいては監修記事が重要です。専門家による監修により、記事の内容の正確性や信頼性を確保できます。また、監修された記事は検索エンジンからの評価も高くなり、検索結果での上位表示に有効です。

監修者は、業界の専門家やコンサルタント、大学教授などが適任です。また、過去の実績や専門分野に関連する経験者を探すことも求められます。

監修された記事は、企業の信頼度を向上させるだけではなく、ユーザーに信頼されるためにも必要です。オウンドメディアを活用する際には、監修を取り入れて信頼性の高い情報を提供しましょう。

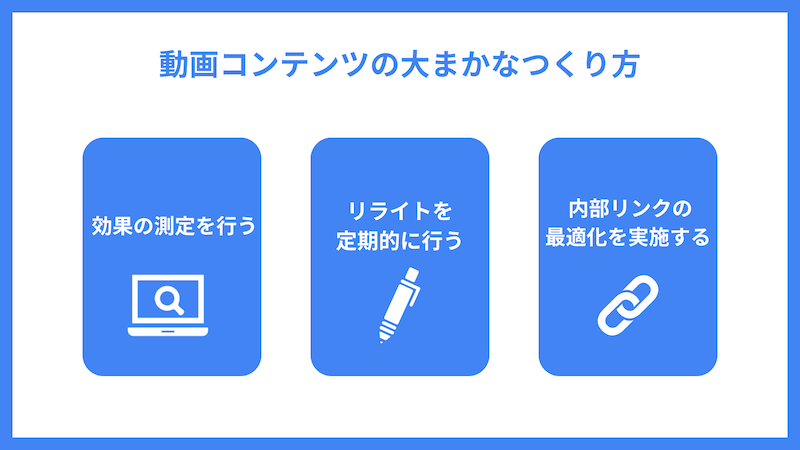

公開後にオウンドメディアの記事をよりよくするためのコツ

オウンドメディアの記事を公開後も効果的に活用するためには、定期的なリライトや効果の測定が重要です。

ここでは、手順やコツについて解説します。参考にしながら、記事のブラッシュアップをより効果的に行いましょう。

効果の測定を行う

記事を公開した後、効果の測定を行うことは重要です。まず、Google Search Consoleなどを用いて、該当キーワードでのSEOのランキングを確認し、記事がどの位置に表示されているかをチェックします。

目標としていた検索順位と流入数、クリック率と比較して、どのくらいギャップがあるのかを確認しましょう。

また、GA4やヒートマップツールを使ってサイト内でのユーザーの動きを計測するのもおすすめです。訪問者の行動データを分析することで、人気のあるページや効果的なコンテンツを把握できます。

併せてキーワードの使用状況やクリック数、ページを読み込む時間も確認しましょう。訪問者の行動からオウンドメディアの強みと課題を認知できれば、パフォーマンスのさらなる最適化を図れます。

アクセス解析ツールを上手に活用するには、コンテンツマーケティングの効果測定についても熟知しておくことが大切です。

以下の記事でコンテンツマーケティングの効果測定について詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

リライトを定期的に行う

オウンドメディアの記事でSEOの効果を発揮するには、定期的なリライトが不可欠です。

これには検索順位が高いがクリック率が低い記事、検索トラフィックが減少している記事、検索結果上位を狙えるコンテンツ、更新日が古い記事を選ぶことが求められます。

リライトする際には、ユーザーの検索意図の分析からキーワードを効果的に活用し、見出しやタイトルにも取り入れることがポイントです。

さらに、サジェストキーワードや関連キーワードの追加、共起語の使用、記事の更新日を追加することや、読みやすい文章にすることも大切です。

これらの要素を意識してリライトを行うことで、オウンドメディアの記事を魅力的なものに変え、最新の情報やユーザーのニーズに応えるコンテンツへと進化できます。

記事のリライトについて更に知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。

記事のリライトの意味とは?やり方(選び方のコツ・分析等)と注意点

内部リンクの最適化を実施する

オウンドメディアの価値を高めるためには、適切な内部リンク構造の構築が重要です。内部リンクを最適化することで、検索エンジンのクローラーが効率的にサイト内を巡回でき、コンテンツの評価向上につながります。

特に、関連性の高い記事同士をリンクで結ぶことで、読者は自然に次の記事へと移動できます。

例えば、「オウンドメディアの始め方」という記事から「記事制作のコツ」へとリンクを張ることで、読者の知識を段階的に深められます。

また、新しい記事を公開する際は、過去の関連記事からリンクを張ることも有効です。サイト内の回遊率が向上し、結果としてコンバージョン率の上昇も期待できます。

定期的にリンク構造を見直し、最適化することを心がけましょう。

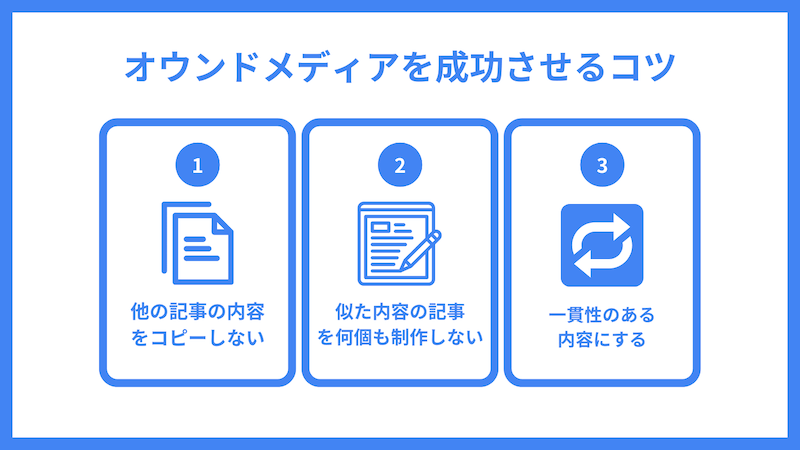

オウンドメディア記事制作で気を付けるべきこと

オウンドメディア記事制作で成功するためには、他の記事の内容をコピーせず、また似た内容の記事を何個も制作しないことが重要です。

オリジナリティがある記事を作成し、読者に新たな情報や視点を提供することで、魅力的なコンテンツを提供できます。自分自身のアイデアや情報を活かした記事の制作を行いましょう。

他の記事の内容をコピーしない

オウンドメディアの記事を制作する際に気をつけるべきポイントの一つは、他の記事の内容をコピーしないことです。

情報収集の際にインターネットや書籍を利用することはありますが、文章をそのまま使ってしまわないように注意しましょう。

コピー文章になっていないかを確認するために、コピペチェックサイトなどのツールを使うこともおすすめです。

公的文書や資料などのデータを引用する場合は、必ず引用元の明記を忘れずに行いましょう。また、画像などの無断使用も避けることが必要です。オリジナリティを重視し、他の記事との差別化を図ることが求められます。

記事制作の際には、他の記事の内容をコピーせず、自身の視点や情報を元に独自の記事を作成しましょう。

似た内容の記事を何個も制作しない

読者は新鮮な情報や多様な視点を求めています。同じようなテーマや内容の記事を何度も提供しても飽きられてしまう可能性があります。

代わりに、幅広いトピックや関連性のあるテーマを選び、それぞれの記事で異なる情報にアプローチしましょう。

例えば、オウンドメディアの記事制作の手順やコツを解説する記事の中で、異なるポイントや具体的な事例を取り上げることは、読者に新たな知識やアイデアを提供できます。

さらに、読者のフィードバックやニーズを常に把握し、それに基づいて記事のテーマや内容を選定することも重要です。読者の関心や要望に応えることで、オウンドメディアの記事はより魅力的で有益なものとなります。

また、重複する記事コンテンツがサイト内にあるとGoogleから判断されてしまうと、それだけでペナルティの対象となってしまいます。

重複する記事が作られないよう制作する記事の管理はきちんと行いましょう。

一貫性のある内容にする

オウンドメディアの記事は、メディア全体を通して一貫性のある表現やトーンを維持することが重要です。これにより、読者は安心して情報を得ることができ、メディアへの信頼感が高まります。

文章のスタイルガイドを作成し、使用する用語や表現方法を統一することをお勧めします。例えば、業界用語の表記ルールや、読者への呼びかけ方、データの表示方法などを明確にしておきましょう。

また、記事の構成や見出しの付け方なども統一基準を設けることで、読者は迷うことなく必要な情報にアクセスできます。一貫性のある内容作りは、ブランドイメージの確立にも効果的です。

オウンドメディア記事制作に関してよくある質問

オウンドメディアの記事制作には、様々な疑問や課題が付きものです。ここでは、特に多く寄せられる質問について、実践的な解決策を交えながら解説していきます。

オウンドメディアサイトにはどれくらいの記事数が必要?

オウンドメディアの適切な記事数は、サイトの目的や対象読者によって異なりますが、一般的には最低でも50記事程度は必要とされます。ただし、単純に記事数を増やすことが重要なのではありません。

業界の動向や読者のニーズに応える質の高いコンテンツを継続的に提供することが重要です。例えば、月に4-5本のペースで記事を公開し、年間で50-60本の記事を蓄積していくのが理想的です。

記事の質を保ちながら量を確保するには、計画的な制作スケジュールの立案が必要です。また、既存記事の更新も忘れずに行い、常に新鮮で価値のある情報を提供し続けることが成功への近道となります。

オウンドメディアとホームページの違いが知りたい

オウンドメディアとホームページは、どちらも自社で運営する情報発信の場ですが、その目的と役割は大きく異なります。ホームページは企業情報や商品・サービスの紹介が中心で、公式な企業の顔としての役割を果たします。

一方、オウンドメディアは読者に役立つ情報を提供することで、企業のブランド価値を高め、潜在顧客との接点を作ることを目的としています。

例えば、業界の最新情報や専門的な知識、課題解決のヒントなど、読者にとって価値のある情報を発信します。

このように、ホームページが企業の基本情報を伝える場であるのに対し、オウンドメディアは読者との長期的な関係構築を目指す場として機能します。

両者の特性を理解し、それぞれの役割に応じた適切な運用が求められます。

コンテンツ(SEO)記事とLP記事の書き方は同じ?

コンテンツ(SEO)記事とLP記事は、その目的や役割が異なるため、書き方にも大きな違いがあります。コンテンツ記事は、読者に価値ある情報を提供し、検索エンジンでの上位表示を目指すものです。

LP記事は、商品やサービスの購入・申し込みなど、具体的な行動を促すことが目的です。

そのため、商品の特徴や利点を分かりやすく説明し、読者の購買意欲を高める必要があります。見出しや文章も、より直接的な表現を用います。

このように、コンテンツ記事は情報提供を重視し、LP記事は行動喚起を重視します。ただし、どちらの場合も読者目線に立った分かりやすい文章を心がけ、価値ある情報を提供することが大切です。

まとめ

この記事では、オウンドメディア記事制作における重要なポイントについて紹介しました。テーマを明確にするためにも、まずユーザーの興味を引くタイトルとリード文を作成することから始めます。

また、分かりやすい文章を書くことを意識して、正確な情報を提供し、信頼性を高める工夫を心がけましょう。

最も重要なのは、ユーザーにとって有益な情報を提供することです。これらのポイントを押さえて、魅力的で価値のある記事を制作してください。

株式会社HubWorks マーケティング部 2021年よりインターネット広告代理店に入社し、月間数億規模の広告運用を経験。 2022年に株式会社Hub Worksに入社しマーケティング担当者として、ウェブ広告やSEOなどの集客、 記事やホワイトペーパー作成などのコンテンツ制作業務に従事。