オウンドメディア、アーンドメディア、ペイドメディアの違いとは?

企業の存在を周知させる際に役立つメディアがいくつかあります。主なメディアの種類は以下の3つです。

・オウンドメディア

・アーンドメディア

・ペイドメディア

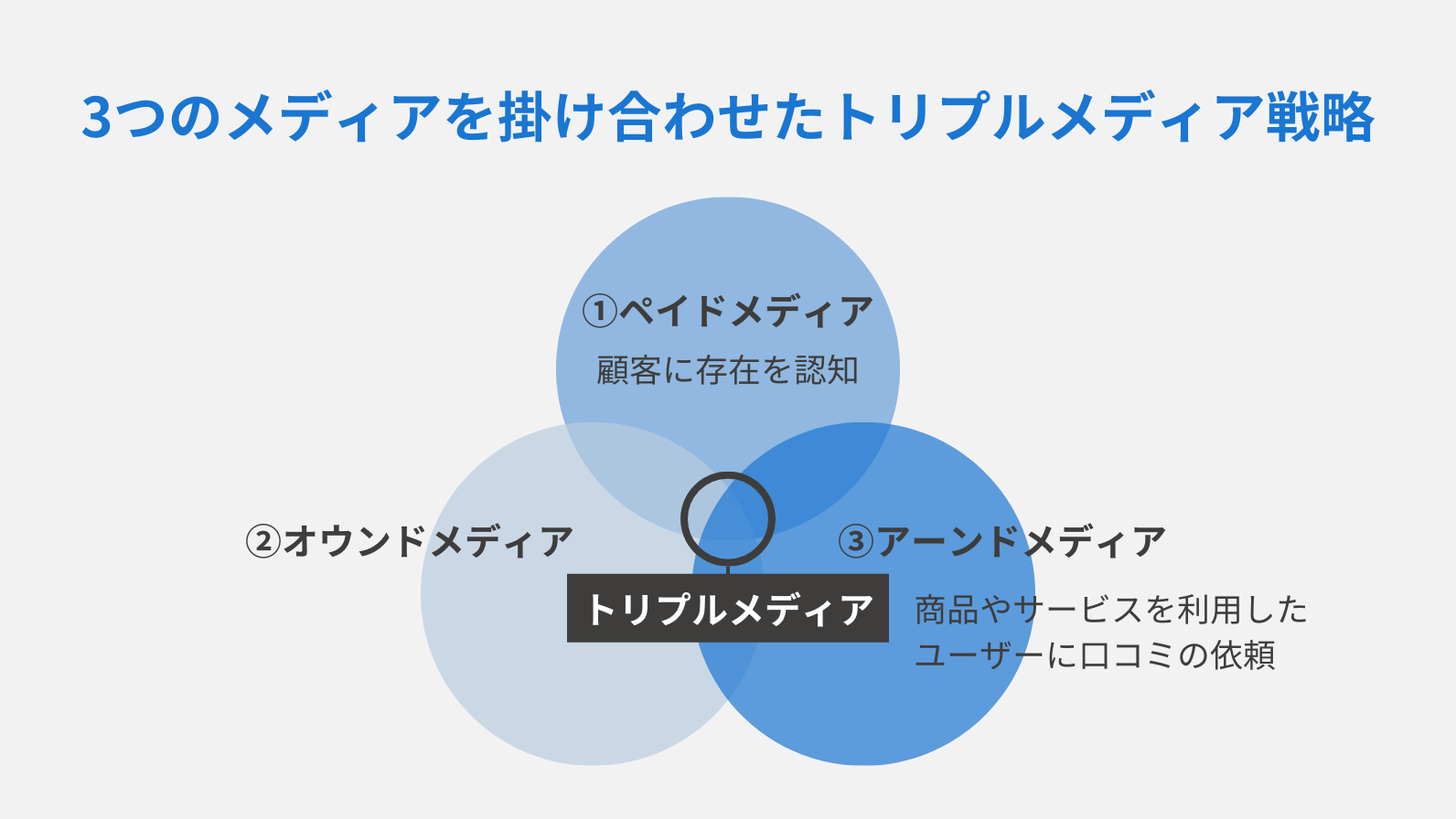

この3つのメディアを組み合わせたトリプルメディア戦略がマーケティング的に有効とされています。

この記事では、各メディアの詳しい特徴やメリットおよびデメリットについて紹介します。

あわせてシェアードメディアに関する内容も取り上げていますので、ぜひ参考にしてみてください。

結論:3つのメディアの違いは?

トリプルメディア(オウンドメディア・アーンドメディア・ペイドメディア)の違いは大きく以下の3つです。

- 所有権の違い

- かかる費用の違い

- 効果が出始めるまでの時間の違い

それぞれのメディアの違いをきちんと理解することで、適切なメディアを使うことができます。

どのメディアが合っているかは目的によって変わります。

本記事では、それぞれのメディアの違いと、向いている目的を解説します。

所有者の違い

オウンドメディアとペイドメディア、アーンドメディアの所有者は以下のとおりです。

- オウンドメディア;自社(自社サイトなど)

- ペイドメディア;掲載媒体(GoogleやMetaなど)

- アーンドメディア;第三者(ユーザー)

それぞれについて詳しく解説します。

また、所有者が違えば必然的に運用の自由度も異なります。オウンドメディアは発信するコンテンツ内容や掲載時期を自由に設定できます。一方でペイドメディアやアーンドメディアは管理範囲が狭くなっているのが特徴です。ペイドメディアの場合、出稿方法や費用、出稿期間などが明確に決められています。広告表現の規制があるため、表現の幅が制限されることもあります。

アーンドメディアは、消費者やインフルエンサーなどが発信するメディアです。発信するコンテンツ内容が第三者に委ねられるので、自社でコントロールができないメディアと考えて良いでしょう。

発信内容を第三者に任せるかたちになるとはいえ、まずは自社のことを知ってもらわないと、第三者から「発信したい」「ぜひ紹介したい」と思ってもらうことはできません。

第三者の力を上手く活用するためにも、共感してもらえる商品やサービスの提供や、情報の発信を続けていきましょう。

かかる費用の違い

各メディアでかかる費用の違いは以下のとおりです。

- オウンドメディア:10万〜300万円

- ペイドメディア:企業ごとの広告予算による

- アーンドメディア:0円〜

オウンドメディアを一から立ち上げる場合は、サーバー費用やサイト作成費などが必要なので10万〜300万円ほどかかります。サイトのデザインや規模により費用は大きく異なるので、費用を抑えようとすれば数十万円台でオウンドメディアを立ち上げられるでしょう。

ペイドメディアの費用は、企業がそれぞれ決定する予算により異なります。理論上は最低月1円から出稿が可能な媒体もあり、企業ごとの状況によって費用を変更できるのが大きな特徴です。

アーンドメディアは、利用者からのレビューを得るだけであれば0円で済みます。一方、インフルエンサーに依頼するなら100万円ほどかかるケースもあります。

メディアごとの特徴をおさえるのはもちろん、費用も考えて「どのメディアを導入するのか」を決めましょう。

効果が出始めるまでの時間の違い

各メディアで効果が出始めるまでの時間の違いは以下のとおりです。

オウンドメディア:半年以上

ペイドメディア:即時

アーンドメディア:即時

オウンドメディアを見てもらえるようになるには、コンテンツを検索結果に上位表示させる必要があるため、公開後すぐにユーザーに情報が届くわけではありません。そのため、継続的に更新をしても、半年以上サイト訪問者が増えず、コンテンツが閲覧されないケースがあります。

ペイドメディアは、出稿するだけでユーザーにコンテンツが届くため、即効性が高いメディアといえます。

しかし、費用対効果を高くするなら誰にどのような広告を届けるのかを調整する必要があります。

アーンドメディアは、既に多くのフォロワーを抱えるインフルエンサーに依頼するなら即効性が期待できます。インフルエンサーの認知度によりますが、一回の出稿で数百万人にリーチできる可能性もあります。インフルエンサーを起用しない場合、ユーザーにサービスを利用してもらい、地道にレビューを書いてもらうところから始める必要があるので、オウンドメディア同様に期間がかかるでしょう。

オウンドメディアの定義・メリット・デメリットを徹底解説

はじめに、マーケティングの基盤となるオウンドメディアについて紹介します。自社や商品およびサービスをアピールするため、幅広い業界で採用されている媒体です。

オウンドメディアを保有すれば、資産として長期的に残り続けます。オウンドメディアの定義や具体例、メリット・デメリットを紹介します。

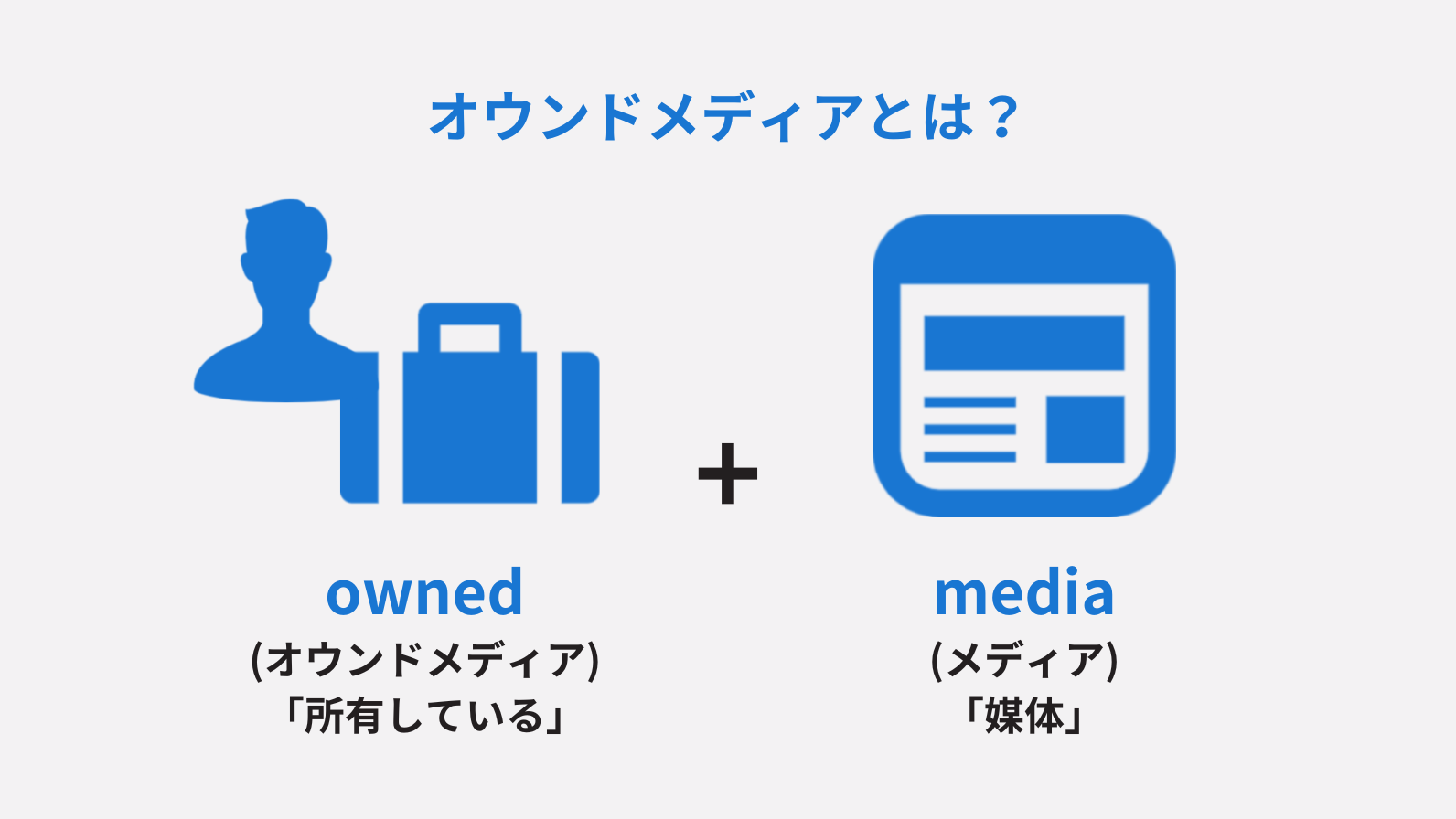

オウンドメディアとは?

オウンドメディアとは、自社で保有する媒体の総称です。「所有している」という意味のowned(オウンド)と「媒体」という意味のmedia(メディア)を合体させて誕生した言葉です。従来は、企業が提供するパンフレットやカタログのことを指していました。インターネットの普及に伴い、Webサイトやブログも含めてオウンドメディアと呼ばれています。

オウンドメディアを運用する目的は次のとおりです。

・商品やサービスの魅力を伝えて購入してもらう

・自社の存在を認知してもらう

・自社のサイトに訪れたユーザーと長期的な関係を結ぶ

商品やサービスを宣伝するときは、インターネットを使うとより幅広いユーザーにアピールできます。日本中に存在を知ってもらうためには、誰もがアクセスできる媒体が必要です。

オウンドメディアがSEOに評価されれば、多くの人に情報を届けられるので、マーケティングの軸となる存在です。

オウンドメディアの例

オンライン型のオウンドメディアとして、以下のようなメディアがあります。

・ポータルサイト

・ブログ

・採用サイト

ポータルサイトとは、インターネットにアクセスしたユーザーが最初に訪問するサイトのことです。商品やサービスの情報のみならず、採用関連やIR(投資家向けの情報)など、幅広い情報を扱っています。

自社や商品およびサービスの情報を自由に発信したい企業は、ブログの運用がおすすめです。高品質なコンテンツを制作し、多くのファンが付けば長期的に読んでもらえる可能性が高まります。

マーケティングで成果を出すためには、優秀な人材の獲得も重視しなければなりません。採用サイトを設ければ、ニーズに合った人物と出会えるきっかけが生まれます。

オウンドメディアのメリット

オウンドメディアは、作成したコンテンツが蓄積される点が強みです。半年前に作成したコンテンツでも、あらゆるユーザーから検索される可能性があります。

そのメリットを生かすには、SEO対策が重要です。長期的に検索され、集客に繋げられるオウンドメディアは、企業の重要な資産となります。

コンテンツを制作するときは、画像や動画も併用するなど、さまざまな手法を試すことができます。コンテンツを配信したら、定期的に見直しをしてください。

オウンドメディアには、自社のブランディングができるメリットもあります。商品やサービスを購入してもらう上では、企業のイメージを上げる取り組みも大切です。ブランディングに励むには、成功事例や実績を紹介するといいでしょう。

オウンドメディアのデメリット

オウンドメディアのデメリットは、成果を出すまでに時間がかかる点です。コンテンツの質にもよりますが、一般的には約半年〜2年はかかるとされています。更新を続ける中で、モチベーションを保てなくなるケースも珍しくはありません。

このデメリットを克服するためには、運用する目的を明確に掲げることが大切です。目的を設定したら、到達するまでに小さな目標をいくつか決めてください。1つずつ到達すれば、オウンドメディアが成長していることを実感できます。

オウンドメディアでは広告費はかからないものの、一定額の制作費が発生します。しばらくは、成果を出せずに制作費のみを支払う時期が続くケースも考えられます。あらかじめ時間がかかる点を考慮して、計画的に運用しましょう。

オウンドメディア導入時のポイント

オウンドメディア導入時のポイントは以下の2つです。

- 導入する目的を明確にする

- リソースを確保する

オウンドメディアの運営にあたっては、導入目的を明確にすることが大切です。導入目的は自社サービスの認知度向上や問い合わせへの誘導など、企業により異なります。オウンドメディアの目的を明確にすることで、一貫した運用が可能になります。

オウンドメディアは記事更新を通して運用していくことが基本であり、記事作成にはリソースが必要です。リソースを割けずオウンドメディア運用が疎かになると、成果は見込めません。オウンドメディアを運用するなら、記事作成やアクセス解析などに人員を割く前提で体制を整えましょう。

オウンドメディアの集客で成功するための具体的な方法を徹底解説!

オウンドメディア運用のポイント|成功事例に学ぶ効果的な運用方法

オウンドメディア導入の成功事例

DSPACEは三菱電機株式会社が運営するメディアで、宇宙や宇宙開発に関するトピックを幅広く配信しています。宇宙に詳しくない人でも楽しめるコンテンツが用意されていて、宇宙開発に興味を持って欲しいというメッセージが伝わってきます。

身近な存在である家電の製造や販売に加えて普段はあまり知られていない事業に対して一般の方も楽しめるようなニュース記事や専門家が執筆したコラムも掲載されておりPV数に関してはドメイン全体で290万PVを獲得しました。

オウンドメディアのデザインで参考になる事例20選|コツもご紹介!

オウンドメディアの成功事例10選と3つのポイント|自社の運用戦略に活かそう

オウンドメディアにありがちな失敗11選|注意すべきポイントも解説

アーンドメディアの定義・メリット・デメリットを徹底解説

自社の知名度が高くない場合、オウンドメディアのみでは多くの人に認知されないかもしれません。世間からの注目を集めるには、第三者の力を借りることも重要です。

ここでは、アーンドメディアを紹介します。アーンドメディアの定義やメリット、デメリットを押さえてください。

アーンドメディアとは?

アーンドメディアとは、第三者に自社の商品やサービスを宣伝してもらう媒体のことです。情報発信の主体が自社ではない点でオウンドメディアと区別されます。

アーンドの意味は「earned(信用の獲得)」です。第三者の発信により、商品およびサービスの信頼性を高められる点に特化しています。導入する目的は、主に企業や製品の信頼性や認知度を高めることです。

また、アーンドメディアには、「拡散力」がとても高いという特性もあります。そのため自社製品のアピールに限らず、工夫次第で様々な活用方法があります。また、第三者からの発信によって、自社内部では気付けなかった視点が見つかる場合もあります。そのためアーンドメディアは、今後の活動のヒントを得たり、情報収集を行ったりする目的でも使われます。

アーンドメディアの活用方法は、大きく分けて2点です。

・インフルエンサーに依頼する

・利用者へ自由に感想を書いてもらう

契約が成立すれば、インフルエンサーに商品やサービスの感想を発信してもらうことができます。費用を支払い、情報発信の依頼をする企業も少なくありません。

費用をかけたくない場合は、利用者の感想を活用する方法もあります。アーンドメディアで得た客観的な意見は、今後のマーケティングにも役立つでしょう。

アーンドメディアの例

アーンドメディアの具体例は下記のとおりです。

・SNS

・ブログ

・口コミ

・マスメディア

一般的には、著名人やインフルエンサーも利用するSNSで運用します。人気の高い方であれば、数多くのフォロワーに情報が届きやすくなります。

インフルエンサーの中には、ブログを運営している方もいるかもしれません。SNSのフォロワー以外にも情報提供が可能です。なお、SNSを利用したアーンドメディアは後述するシェアードメディアと区別されることもあります。

より客観的な評価を発信したい場合は、口コミの利用もおすすめします。

星5つで評価する機能を使えば、ユーザーも企業や商品およびサービスを評価しやすくなるはずです。良い口コミを書いてもらえるよう、商品やサービスの注文から到着、使用後の全てのプロセスで質を高めましょう。

ややイレギュラーの方法として、マスメディアを使う方法もあります。テレビで芸能人が商品を試しているシーンが流れたら、視聴者に対してアピールできます。

アーンドメディアのメリット

アーンドメディアのメリットは、拡散力に秀でている点です。インフルエンサーのSNSでの投稿は「いいね!」が付きやすい性質を持ちます。

TwitterのリツイートやFacebookのシェアにより、フォロワー以外にも広まるケースがあります。意図してリサーチしない方にも情報を届けられるのが、アーンドメディアの強みです。

また、企業自身が発信しないことで内容の信ぴょう性が高まります。いくら企業が商品やサービスをアピールしても「宣伝の一環だろう」と避ける人は一定数いるはずです。客観的な発信により、こうした心理が働かずに評価してもらえる確率も上がります。

アーンドメディアは、企業の誠意を見せる上でも重要な媒体です。口コミにコメントを残しつつ、課題の改善に役立たせましょう。

アーンドメディアのデメリット

アーンドメディアのデメリットとして、炎上の危険性が挙げられます。商品やサービスの良い情報のみならず、悪い部分も拡散されるケースは珍しくありません。悪い印象が広まってしまい、企業自身の信用を失墜させてしまう恐れも考えられます。

口コミにおいても、必ずしも良い評価をもらえるとは限りません。悪質なユーザーが紛れ込み、故意に星1つの評価を付けられる可能性もあります。特にSNSで炎上した場合は、口コミも荒らされてしまう点も考慮してください。

こうしたデメリット面に対処するには、誠実な姿勢を見せることが大切です。顧客のことを考え、決して不誠実な態度を取らないようにしましょう。また、情報発信に協力してもらうインフルエンサーとも良い関係を築いてください。

アーンドメディア導入時のポイント

アーンドメディア導入時のポイントは、消費者とインフルエンサーのどちらに宣伝をしてもらうか決めることです。宣伝元により必要な費用が大きく変わります。消費者であればECサイトで自社商品を購入してくれた人にレビューの依頼をするだけなので、極論をいえば無料で運用ができます。

一方で、インフルエンサーに依頼する場合の費用には大きな幅があります。たとえば、有名YouTuberへ依頼する場合、一般的にフォロワー1人に対して2〜4円の費用が掛かります。そのため、10万人のフォロワーがいる場合は最大で40万ほどかかるということになります。

上記のように、消費者とインフルエンサーのどちらに宣伝してもらうかで費用が変わる点をおさえておきましょう。

また、最近SNSの炎上がニュースになることが多々あります。アーンドメディア導入においても例外ではなく、炎上した時の対策をきちんと立てることも大切です。

ペイドメディアの定義・メリット・デメリットを徹底解説

オウンドメディアやアーンドメディアの他にも、広告費を支払って宣伝するペイドメディアがあります。こちらも、幅広い業界で採用されている手法です。広告費分を確保する必要はあるものの、あらゆる媒体で自社の存在をアピールできます。

ここでは、ペイドメディアの具体的な特徴について紹介しましょう。導入するか否かを検討してください。

ペイドメディアとは?

ペイドメディアは、広告枠の使用を希望する企業が費用を支払うことで利用できる媒体です。英単語のpaid(ペイド)の「支払われる」という意味とメディアを合体させた単語になります。

テレビやインターネットで幅広く周知され、意図して検索しない方にも存在をアピールできます。

コストを支払っているため、広告の内容は基本的に企業側で自由に決められます。発信した内容が話題を呼べば、より多くの人から注目が集まるかもしれません。

また、一定ユーザーの目に触れやすい位置に掲載されるため、3つの媒体の中でも比較的目立ちやすい点が特徴です。そのため、キャンペーンやイベントを宣伝するときにも向いています。

ペイドメディアの例

ペイドメディアの主な種類としては、以下の例が挙げられます。

・テレビCM

・Web広告

古くから活用されている媒体が、テレビCMです。テレビの所有率は少なくなっているものの、依然としてテレビCMは全国の家庭で視聴されています。年齢や性別にかかわらず、多くの人に商品やサービスの存在を周知できる点が特徴です。

現代社会ではインターネットの普及に伴い、Web広告の利用者が増加しました。Web広告にもさまざまな種類があり、広告費も異なります。

インターネットが使われだした頃は、バナー広告やリスティング広告が主流でした。YouTubeを中心とするSNSの発展に伴い、2012年あたりからは動画広告に注目が集まります。SNS広告を細かく知りたい方は、以下のリンクをチェックしてください。

ペイドメディアのメリット

ペイドメディアは、興味や関心にかかわらず不特定多数のユーザーにアプローチできる点がメリットです。ユーザーがオウンドメディアにアクセスするには、GoogleやYahoo!で自ら検索する必要があります。

アーンドメディアは、SNSのユーザーに情報を届けるスタイルが基本です。

ペイドメディアの場合は、日常生活でいつでも閲覧される可能性があります。テレビを点けていたら、偶然流れてきたCMに思わず見入った経験がある方もいるでしょう。本来は意図していなかった層から、注目を集めるケースも考えられます。

また、テレビCMや動画広告から自社のWebサイトに流入させる方法もあります。オウンドメディアへのアクセスも促しやすい媒体です。

ペイドメディアのデメリット

ペイドメディアのデメリットは、顧客とのコミュニケーションが図りにくい点です。テレビCMやウェブ広告は、一方的に自社の商品やサービスをアピールします。オウンドメディアやアーンドメディアであれば、コメントや問い合わせで顧客とのやり取りが可能です。

ペイドメディアは一方的な発信しかできないため、広告の評価が見えにくくなる特徴もあります。評価の良し悪しを知りたい場合は、SNSでエゴサーチをかけてもいいでしょう。

人々の中には、テレビCMやWeb広告を煩わしく感じる方がいても不思議ではありません。内容を不快に感じた視聴者が、企業に悪い印象を抱くケースもあります。ペイドメディアを利用するには、人の心理に関する知識も押さえることが大切です。

ペイドメディア導入時のポイント

ペイドメディアの利用時のポイントは、ターゲットにあった適切な媒体を選定することです。たとえば、10〜20代の若年層に向けてサービスをリーチさせたい場合は、Instagramが無難でしょう。2022年時点、10〜20代の7割以上がInstagramを利用しているといわれており、若年層にリーチさせるためには有効な媒体です。

ペイドメディアはすでに多くのユーザーがいる媒体で広告を配信することが可能です。どれだけ多くの広告を配信したとしても、見てくれる人がいなければ意味がありません。

SNSの場合、フォロワーを増やさないと見てもらえる可能性は低いですが、ペイドメディアにはすでに多くのユーザーがいるので、一定数の露出が担保されています。そのため、認知拡大と集客性に即効性のある施策だといえるでしょう。

(参考)令和4年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書

ペイドメディア導入時の成功事例

ペイドメディア導入の成功事例として日清食品ホールディングス株式会社があります。

日清食品ホールディングス株式会社は、サザエさんや世界的に有名な少年漫画などの国民的キャラクターを出演させるなど、細部にまでこだわった広告を作成しています。特に日清カップヌードルのコマーシャルでは反響を呼び、会社名を一躍有名にしました。その結果、2024年3月度において、食品部門でのCM好感度1位、動画再生数は1800万回以上と、圧倒的な数字を残しています。

(参考)CM総合研究所「2024年3月度 業類別CM好感度No.1銘柄」

オウンドメディア、アーンドメディア、ペイドメディアの選び方

オウンドメディアやアーンドメディア、ペイドメディアは異なる特徴や強みを持ちます。マーケティングに生かすためには、自社に最適だと思う種類を活用しなければなりません。選び方は大きく分けて2つです。

・目的に合わせて選ぶ

・予算に応じて選ぶ

メディアの選択は、ビジネスを成長させる基盤となります。選ぶ際のポイントを押さえてください。

目的に合ったメディアの選択

どのメディアを選ぶかは、活用する目的で決めるのが1つの方法です。オウンドメディアであれば、自社のポータルサイトやブログで会社やサービスについて宣伝します。したがって、主な目的は企業や商品およびサービスのブランディングです。

アーンドメディアは、信頼の獲得や正確な評価を知るために用いられます。インフルエンサーの力を借りるほか、公式アカウントでファンと直接やり取りすることも可能です。顧客と親密な関係を築きたいときは、アーンドメディアを中心に運用するといいでしょう。

ペイドメディアの目的は、顕在顧客(自社の商品や自身へのニーズを把握している層)や潜在顧客の双方に費用を支払ってアプローチすることです。そのため、幅広い層からのコンバージョン(商品購入や資料請求といった広告主にとっての成果)も狙える媒体です。

それぞれの強みを理解し、上手く使い分けましょう。

予算に応じたメディアの選択

どのメディアを利用するかによって、予算も大きく異なります。オウンドメディアの予算は、一般的に10万〜300万円程度です。コンテンツの制作を外注すれば、運用時にもコストが発生します。

アーンドメディアは、無料で登録できるSNSや口コミサイトが主に用いられます。インフルエンサーに依頼する場合は「フォロワー数×2〜4円」で計算されるのが一般的です。フォロワーが5万人の場合、かかる金額は約10万〜20万円になります。

ペイドメディアの費用は、Web広告の種類によって異なります。GoogleやYahoo!Japanの検索画面に表示されるリスティング広告は、約20〜30万円が相場です。。メディアを選択する際に、どの程度の費用がかかるかを細かく計算しましょう。

3つのメディアを掛け合わせたトリプルメディア戦略

ここで紹介した3つのメディアは、全て掛け合わせて活用できます。このスタイルがトリプルメディア戦略です。それぞれの強みを生かし、幅広い方法で顧客と繋がれるきっかけが生まれます。

しかし、トリプルメディア戦略にはデメリット面も存在します。長所と短所を比較した上で、自社のビジネスで採用するか否かを決めてください。

トリプルメディア戦略とは?

トリプルメディア戦略とは、オウンドメディアとアーンドメディア、ペイドメディアを組み合わせて運用するスタイルです。それぞれの媒体を上手く繋げば、効率良く自社の存在をアピールできます。ここで、トリプルメディア戦略の活用方法について具体例を紹介しましょう。

まず、WEB広告(ペイドメディア)を出稿して、顧客に存在を認知させます。「詳しくはコチラから!」と書かれたボタンをクリックさせ、オウンドメディアへの流入を促します。

商品を購入またはサービスを利用したユーザーに口コミやSNSでの発信を依頼すれば、アーンドメディアとしての活用も可能です。

トリプルメディア戦略のメリット

トリプルメディア戦略のメリットは、各媒体の短所を上手く補える点です。紹介した3つの媒体には、それぞれ弱点もあります。

各メディアの弱点

・オウンドメディア…認知されるまでに時間がかかる

・アーンドメディア…企業側とインフルエンサー側で伝えたい情報が食い違う恐れがある

・ペイドメディア…発信する期間や内容に制限がかかりやすい

短所を他の種類で補うことで、マーケティングにおいて良い効果を発揮することができます。

また、トリプルメディア戦略のメリットとして、各媒体をスムーズに組み合わせられる点も挙げられます。このスタイルの軸はオウンドメディアです。オウンドメディアさえ制作すれば、さまざまな誘導方法を試せます。

アーンドメディアやペイドメディアとの組み合わせ自体は難しくありません。まずは、オウンドメディアを完成させ、その後の作戦を入念に練りましょう。

トリプルメディア戦略のデメリット

トリプルメディア戦略のデメリットは、運用する際に手間やコストがかかる点です。オウンドメディアのみ運用するのであれば、ポータルサイトやブログの制作および更新をするだけでも問題ありません。しかし、全ての媒体を使うと、管理に負担がかかってしまいます。

ペイドメディアの運用には、広告費がかかります。また、アーンドメディアもインフルエンサーに依頼するのであれば、同様に予算を確保しなければなりません。

マーケティングで効果を得られなかった場合、これらの費用が無駄になります。3つのメディアを運用するときは、確実に成果を上げるような戦略を練らなければなりません。

トリプルメディア導入の成功事例

トリプルメディアを導入し成功した企業として、世界的に有名なIT企業のインテルがあります。

インテルはまず、ソーシャルメディア上で多くのフォロワーを持つインフルエンサーに、オウンドメディア上でのコンテンツ制作を依頼しました。

オウンドメディアにコンテンツが掲載された後、制作者であるインフルエンサーが自身のSNSでも情報を発信することで、効果的に拡散が行われました。

最後に、SNSやペイドメディアからの誘導は、ブログやSNSに集約しました。

シェアードメディアとは?

SNSの発展に伴い、トリプルメディアの他に新たな媒体が登場しました。それがシェアードメディアです。トリプルメディアに合わせ、シェアードメディアも併用する方法は「PESO」と呼ばれています。

商品やサービスに関する情報をさらに世間へ周知できる手法です。シェアードメディアの具体的な特徴やメリット・デメリットについて解説しましょう。

シェアードメディアとは?

シェアードメディアとは、SNSで共有されることを狙いとしたメディアです。

シェアードメディアの名称は、「共有する」という意味のshare(シェア)から来ています。このシェアードメディアは、アーンドメディアの一種として考えられることもあります。

一般的に企業でも幅広く使われているSNSとして以下の種類が挙げられます。

・X(旧Twitter)

シェアードメディアでは、企業がアカウントを作成して定期的に情報発信を行います。企業のフォロワーが投稿をシェアすれば、フォロワー以外にも周知が可能です。

第三者の拡散に委ねる点から見ても、シェアードメディアは基本的にアーンドメディアの一種です。SNSの影響が大きくなった背景もあり、独立した概念として扱われるようになりました。

シェアードメディアのメリット

シェアードメディアのメリットは、小規模の企業でも簡単に始められることです。基本的にSNSのアカウントは無料で作成できます。SNSで発信するだけであれば、コストをかける必要がありません。負担がほとんどかからず、自社の思いを自由に届けられます。

SNSの利用者は、年々増加しています。2022年には、20代のTwitterおよびInstagramの利用率が70%を超えました。投稿した内容に注目が集まれば、多くのユーザーに拡散されるかもしれません。

気軽に発信できる媒体として、シェアードメディアの利用も検討するといいでしょう。

シェアードメディアのデメリット

シェアードメディアは、アーンドメディアと同じく炎上する恐れがあります。SNSは一度拡散されてしまうと、収拾がつかなくなるケースも珍しくありません。炎上した投稿はユーザーに保存される可能性も高く、イメージを払拭するのは困難です。

加えて、シェアードメディアは拡散する主体がインフルエンサーのみならず、投稿を見た一般人も含まれます。一般人が誤った情報を記述して拡散する危険性は拭えません。

思わぬ形で信頼関係が悪化することも念頭に置いた方が賢明です。シェアードメディアを利用するときは、企業自身も情報リテラシーをしっかりと学びましょう。

シェアードメディア導入時のポイント

シェアードメディア導入時のポイントは、SNSフォロワーを獲得するための戦略を練っておくことです。シェアードメディアの成果はフォロワー数に依存しやすいので、いかにファンを獲得できるかが重要です。フォロワー数を増やすため、ターゲット選定やコンテンツの継続更新のための体制づくりなどを実施しましょう。

また、オウンドメディアと併用してSNSアカウントを育てることがおすすめです。オウンドメディアとの併用によって自社サービスの流入元が2つになるので、相乗効果が生まれます。

シェアードメディア導入の成功事例

シェアードメディアで成功した企業例として「カルピス」があります。自社製品を使ったレシピをSNSで共有し、エンゲージメントを高めることが成功につながりました。

例えば、もしカルピスの商品情報だけを共有していたとしたら、ここまでの成功は難しかったでしょう。自社製品の楽しみ方を具体的にアピールすることが、ユーザーの購買意欲の向上や、SNSでの拡散、実際の売り上げ増加に効果的だったと考えられます。

また、季節のイベントや特別な日に合わせて通常とは違う投稿をすることで、特別感を演出しています。これによりユーザーの関心を高め、ブランドイメージをさらに高めることに成功しています。

まとめ

オウンドメディアやアーンドメディア、ペイドメディアは発信者やかかる費用に違いがあります。それぞれの長所と短所を考慮し、上手く使い分けることが大切です。3つのメディアを組み合わせたトリプルメディア戦略も視野に入れてください。

他にも、SNSを中心に使うシェアードメディアがあります。SNSの利用者が増えているため、この方法も積極的に用いた方が得策です。導入する際には、自社のマーケティング上の課題を押さえておきましょう。

株式会社HubWorks マーケティング部 2021年よりインターネット広告代理店に入社し、月間数億規模の広告運用を経験。 2022年に株式会社Hub Worksに入社しマーケティング担当者として、ウェブ広告やSEOなどの集客、 記事やホワイトペーパー作成などのコンテンツ制作業務に従事。

-1.png)