コンテンツマーケティングとは?活用するメリットや成功事例を紹介

企業が自社の商品やサービスを販売するためには、効果的なマーケティング手法を使って売れる仕組みを作ることが重要です。

マーケティングにはさまざまな方法がありますが、その中でも「コンテンツマーケティング」は、広告ではなく有益な情報を提供することで、押し売りをせずに商品やサービスを購入してもらう仕組みを作り上げる手法です。

では、コンテンツマーケティングを導入することで、どのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?

この記事では、コンテンツマーケティングの利点や欠点、具体的な手法、費用の目安、そして成功事例などを詳しく紹介します。

コンテンツマーケティングに興味がある方や、導入を検討している方はぜひ参考にしてください。

コンテンツマーケティングとは?意味・必要性・似た言葉との違い

マーケティングにおける専門用語はさまざまあり、中には「コンテンツマーケティング」と似たような言葉を聞いたことがあるという方もいるでしょう。

しかし、それぞれの言葉で意味合いが違うため、正しいマーケティングの際に活用するシチュエーションも異なります。

まずは、コンテンツマーケティングの意味や必要性、似たような言葉との違いについて紹介します。

コンテンツマーケティングとは「価値ある情報を活用したマーケティング」

コンテンツマーケティングとは、顧客にとって価値のあるコンテンツ(情報)提供してファンを増やし、中長期的に収益をあげていくマーケティング手法のことです。

コンテンツマーケティングは、顧客に商品の購入やサービスへの申し込みを誘導するような広告とは異なります。価値あるコンテンツを通して顧客を育て、ファン化することが1つのゴールです。

そのため、主なターゲットはニーズが顕在化された「顕在顧客」ではなく、まだニーズが顕在化していない「潜在顧客」を対象にします。

潜在顧客に対して、自社を認知してもらったり、理解を深めてもらったりするためのコンテンツ制作をしなければいけません。

コンテンツマーケティングの歴史

「コンテンツマーケティング」という言葉が登場したのは2007年頃で、アメリカの実業家ジョー・ピュリッジ氏がその具体的な戦略を構築し、世界中に広まりました。

しかし、実はその手法自体は古くから存在していました。

たとえば、紀元前4200年頃の壁画には、槍を使って熊から身を守るための方法が6つ描かれており、これは槍の効果的な使い方を伝えることで、槍を販売する手法として活用されていたという説があります。

また、1800年代後半のアメリカでは、農機具メーカーが発行していた雑誌『The Furrow』が、農家向けに役立つ情報や経営ノウハウを提供しながら、農機具の販売促進とブランド認知の拡大に貢献していました。

このように、コンテンツマーケティングは時代や形を変えながら、長い歴史の中で重要な役割を果たしてきたのです。

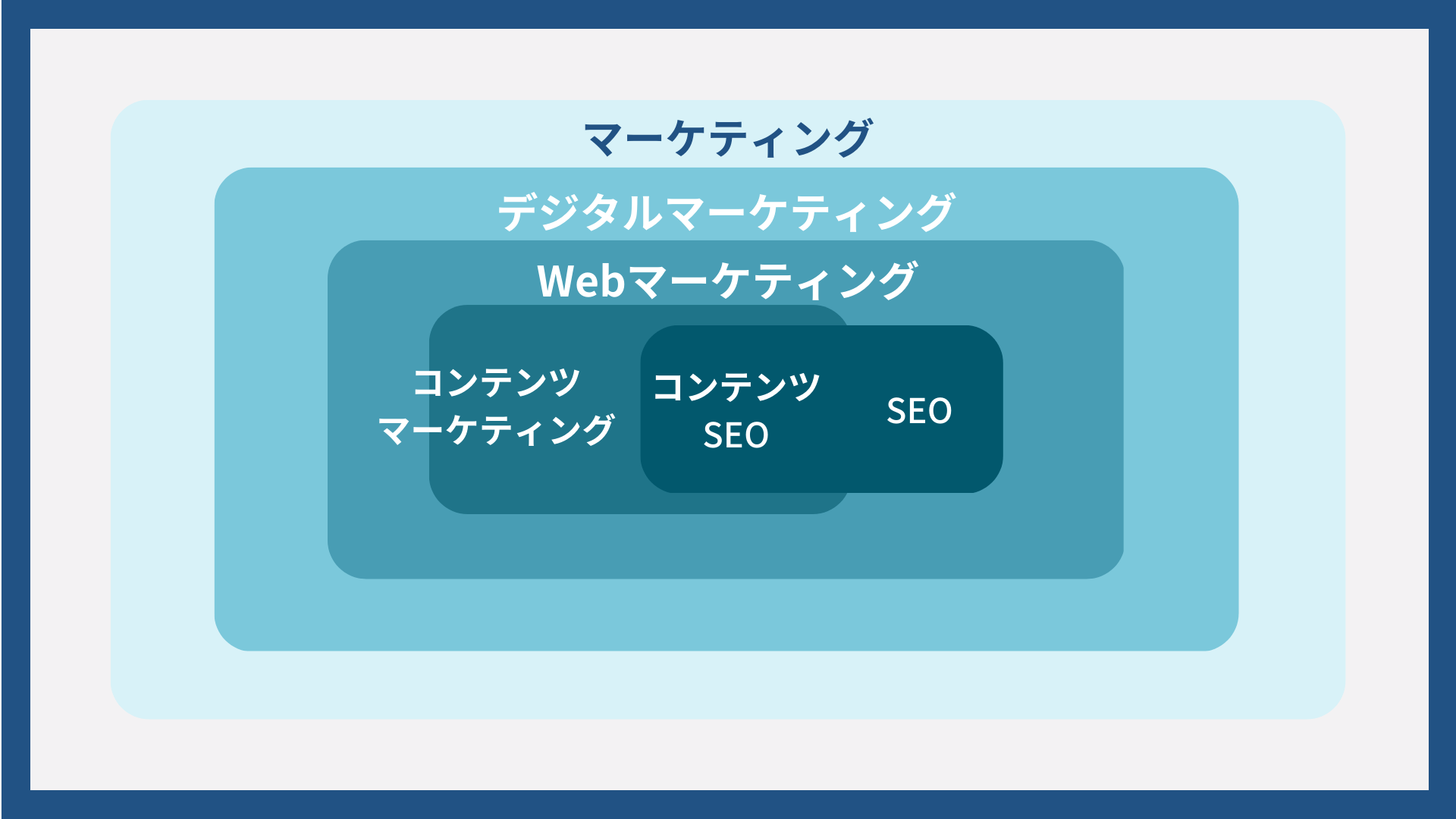

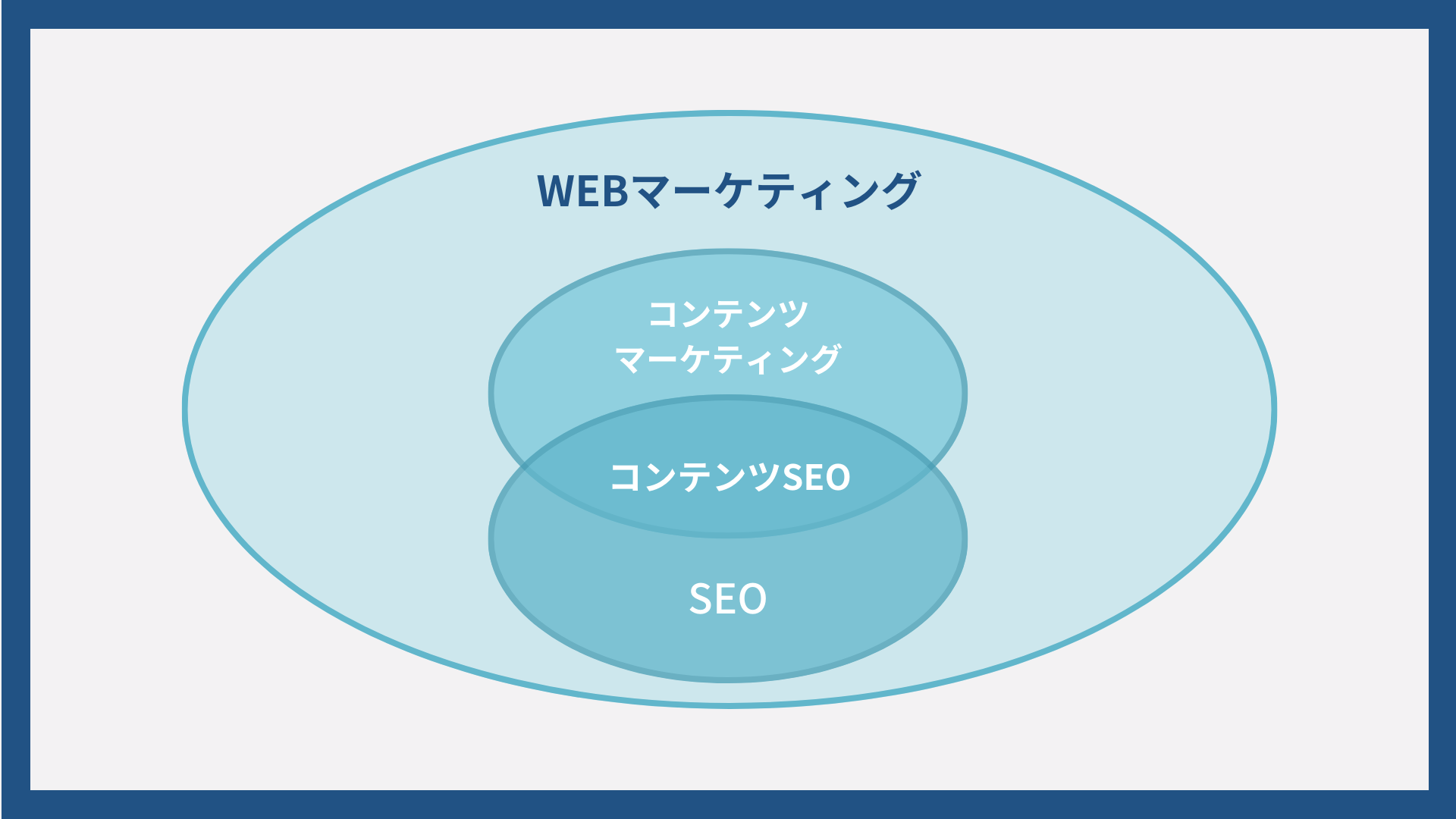

コンテンツマーケティングはWEBマーケティングの一部

コンテンツマーケティングとWEBマーケティングは似たような意味で使われがちですが、明確な違いがあります。

先述したように、コンテンツマーケティングは、顧客にとって価値のあるコンテンツを通じて、顧客をファン化することが目的です。

対してWEBマーケティングは、集客や追客のためにWEBを活用するマーケティング施策のことを指します。

主な手法は広告による販売促進やSEO対策、SNSでの情報発信などさまざまです。

また、コンテンツマーケティングは、自社の公式サイトやオウンドメディアなどのWEBツールを活用することから、WEBマーケティングの一部とされています。

コンテンツマーケティングの必要性は高まっている

昨今では、コンテンツマーケティングの必要性が高まっています。その主な理由として挙げられるのが「インターネット広告の価格高騰」です。

インターネット上の広告に掲載する際の費用が高騰していることで、費用対効果が悪化してきました。

多くの企業がインターネット広告の活用に後ろ向きになり、成果の見込みが出るまでは、極力広告費を抑えたいという企業も増えたのです。

そのため、広告費が不要なコンテンツマーケティングへの注目が集まりました。自社の公式サイトやオウンドメディアで顧客に対して有益なコンテンツを発信したり、PR活動を行ったりする企業も増えてきています。

市場規模の動向や成長背景の詳細、今後に予想される課題などについては以下でまとめていますので、合わせてぜひご覧ください。

コンテンツマーケティングの市場規模の動向について紹介!成長背景と今後の課題も

コンテンツマーケティングの将来性は?

コンテンツマーケティングは、将来性がある施策といえます。インターネットの普及により、現在ではあらゆる世代がネットを活用して情報を収集するようになっています。

したがって、有益な情報を提供するコンテンツマーケティングの効果は、ますます高まっているのです。さらに、日本では少子高齢化に伴い、今後労働力不足が深刻化することが予測されています。

このような状況下で、Webを通じて多くの顧客と接点を増やせる自社メディアの重要性は、今後ますます増していくと考えられるでしょう。

コンテンツマーケティングが注目される理由

コンテンツマーケティングが注目されているのは、広告効果の低下や消費者行動の変化といった理由が挙げられます。

特にどういったポイントで重視されるか、それぞれの理由について詳しく紹介しましょう。

従来の広告効果の低下

まず理由の一つとして挙げられるのが、従来の広告効果の低下です。

広告の基本的なスタイルとして、売り込み型でユーザーに訴求する方法が挙げられます。しかし広告に対して嫌悪感を抱くユーザーも一定数おり、避けられる傾向にあります。

インターネット上のツールの中にも、広告のブロック機能が搭載された「広告ブロッカー」が誕生しました。

こうした背景により、広告だけでは頭打ちとなるリスクも高いため、コンテンツマーケティングにも力を入れる必要があります。

消費者行動の変化

消費者行動の変化も、コンテンツマーケティングに注目が集まる理由の一つです。

先程も触れましたが、スマートフォンやパソコンが普及したことで、私たちの生活でインターネットは身近な存在となりました。令和5年版の「情報通信白書」によると、84.9%の人がインターネットを利用しているようです。

つまりほとんどの人が、自らWeb媒体にアクセスして情報を収集しています。このようにユーザーの購買行動を後押しするためにも、コンテンツマーケティングを採用したほうが賢明です。

プッシュ型広告との比較

不特定多数のユーザーに対し、一方的に商品・サービスを宣伝する広告はプッシュ型広告と呼ばれています。コンテンツマーケティングとの比較を表でまとめましょう。

| プッシュ型広告 | コンテンツマーケティング | |

| 具体例 | ・テレビCM

・バナー広告 |

・Web記事の配信

・YouTubeの動画配信 |

| メリット | 認知度向上やブランディングを狙える | ニーズに合ったユーザーへ訴求でき、配信コストも抑えられる |

| デメリット | 無駄な配信が増えて、コストもかかりやすい | 認知度が低いと不利になる |

両者のメリットとデメリットを理解し、上手く使い分けることが大切です。

コンテンツマーケティングとコンテンツSEOの違い

WEBマーケティング以外にも、コンテンツマーケティングと同じような意味で捉えられがちなのが、コンテンツSEOです。

SEOとは、Search Engine Optimization(サーチ エンジン オプティマイゼーション)の略であり、日本語に訳すと「検索エンジン最適化」とも呼ばれています。

SEOの主な目的は、GoogleやYahoo!などの検索エンジンで特定のキーワードを検索した際に、高い評価を得て上位に表示させることです。

GoogleやYahoo!などの検索エンジンは、なによりも特定のキーワードを検索するユーザー(検索ユーザー)にとって価値のあるコンテンツを重視し評価します。

そのため、コンテンツSEOでは、検索ユーザーに対してより価値のあるコンテンツの作成が求められます。

2023年1月現在では、Yahoo!はGoogleの検索エンジンを活用していることから、Yahoo!とGoogleの検索結果はほとんど同じになっています。

そのため、Googleが掲げているビジョンを理解することで、Yahoo!のSEO対策にも有効になります。

Googleが掲げているビジョンや方針の詳細は、以下の「Google が掲げる 10 の事実」をご覧ください。

(参照:Google が掲げる 10 の事実)

コンテンツマーケティングとコンテンツSEOの関係性とは?注目に至る背景も

Webマーケティング・デジタルマーケティングとの違い

デジタルマーケティングとは、オンライン上で商品やサービスを提供する手法の総称です。

Web・SNS・メルマガなどが、主な例として挙げられます。要するにWebマーケティングは、デジタルマーケティングの一種です。両者の違いを詳しく説明します。

デジタルマーケティングとの比較ポイント

デジタルマーケティングとWebマーケティングの比較を、表でまとめてみましょう。

| デジタルマーケティング | Webマーケティング | |

| 内容 | Webだけではなく、IoTやアプリなどあらゆるデジタル技術を活用したマーケティング手法 | 広告配信やWebコンテンツの制作・配信が中心 |

| メリット | 各媒体で発信することで、一貫性のある情報を届けられる | リード獲得や知名度アップを狙いやすい |

サブスクや無人店頭の登場に伴い、Webマーケティングからデジタルマーケティングへと変遷しつつあります。

他のオンライン広告手法との違い

オンライン広告も、デジタルマーケティングあるいはWebマーケティングの一種です。ただし先述のとおり、広告は基本的に企業側からユーザーへ、一方的に訴求する媒体を指します。

マーケティングは、広告だけではなくコンテンツなどを配信して、顧客にどう興味を持ってもらうかも重視しています。

多くのユーザーに認知されるには、オンライン広告が有効です。しかし長期顧客を作り上げる観点では、広告以外にもコンテンツ制作によりファンを増やすといった観点も必要となります。

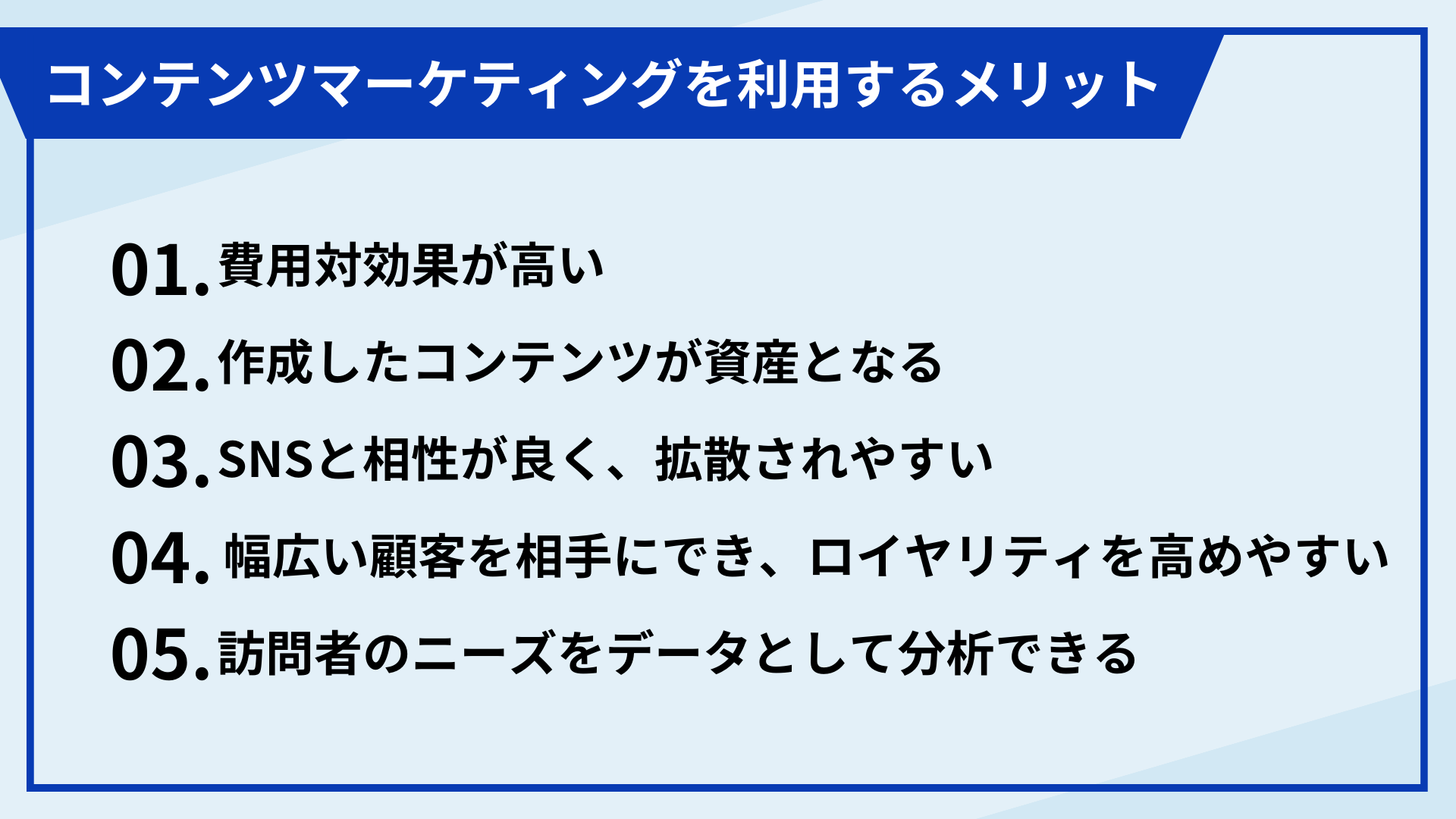

コンテンツマーケティングを実施するメリット

メリット1:費用対効果が高い

広告費をかけずに、顧客のファン化や集客が可能です。コンテンツマーケティングは、基本的に自社が運営している公式サイトやオウンドメディア内でコンテンツの発信を行います。

広告費がかからない分、短期での成果(資料請求やお問い合わせなど)は求めにくいですが、「顧客のファン化」や「将来的な集客」を見据え、中長期で考えると費用対効果が高くなります。

例えば、コンテンツを活用したSEO対策も成果を出し始め、検索順位が高く流入数が多いサイトになると、リスティング広告費を削りながら、集客が可能になります。

削った予算は別の施策に活用も可能なため、積極的にコンテンツマーケティングに投資するのがおすすめです。

メリット2:作成したコンテンツが資産となる

広告掲載やチラシなどの集客や宣伝方法では、集客の期間が終われば活用ができなくなります。

その点、自社が運営している公式サイトやオウンドメディアでコンテンツを発信していくことで、更新するたびに自社サイト内にコンテンツが蓄積されていきます。

一度コンテンツを作成し公開すれば、サイトに来た顧客が閲覧できるため、半永久的にコンテンツを活用可能です。

長い期間でコンテンツの発信を続ければ続けるほど、資産としての価値が大きくなります。

メリット3:SNSと相性が良く、拡散されやすい

昨今では、InstagramやFacebookのようなSNSを活用する顧客が多く、SNS上で自身の欲しい情報を収集する方もいます。

SNSでは、気になるアカウントのフォローや登録、コンテンツのシェアなどが可能です。

顧客の中には自身が好きな商品やサービス、ブランドに関するお得情報を収集しようと、企業の公式アカウントをフォローしている方も多くいます。

また、インフルエンサーをはじめとし、SNSでは顧客同士が好きな商品やサービスに関するコンテンツ、お得情報を拡散し合うケースも多く見られます。

そのため、顧客にとって有益なコンテンツを発信することで、顧客同士による自動的な情報の拡散が行われます。

企業のSNS運用やその成功事例については、以下ご参照ください。

企業SNS運用とは?中小企業の成功事例と3大SNSの特徴・ルール

メリット4:幅広い顧客を相手にでき、ロイヤルティを高めやすい

コンテンツマーケティングは、様々なチャネルやコンテンツ形式を用いて顧客にリーチ可能で、ブログやSNSなど、ターゲットに限定されることなく幅広い人に情報を提供できます。

また、顧客にとって良質なコンテンツを提供することで顧客のロイヤルティの向上も図れます。

例えば、その商品を効果的に使う方法を使う動画を作成して公開すると、顧客は「ユーザーの課題や悩み、欲しい情報をわかっている」と、コンテンツ発信もとの企業に対してより好印象を抱くようになります。

自社商品やサービスをより広めていくためにも、ブログやSNSで顧客に取って有益な情報を提供していきましょう。

メリット5:訪問者のニーズをデータとして分析できる

計測の環境を整えていれば、顧客からのコンテンツへの反応を数字で確認可能です。

そのため、コンテンツをいくつか用意し、「どのコンテンツがもっとも反応がよいのか?」を検証することで、ユーザーのニーズを捉えられます。

顧客の課題の仮説として、A/B/Cの3つ考えられていたが、このターゲットはBが課題感が大きそうといった分析が可能になるのです。

また、コンテンツ内での動きもデータとして計測できるので、コンテンツ自体の改善も適宜行っていくようにしましょう。

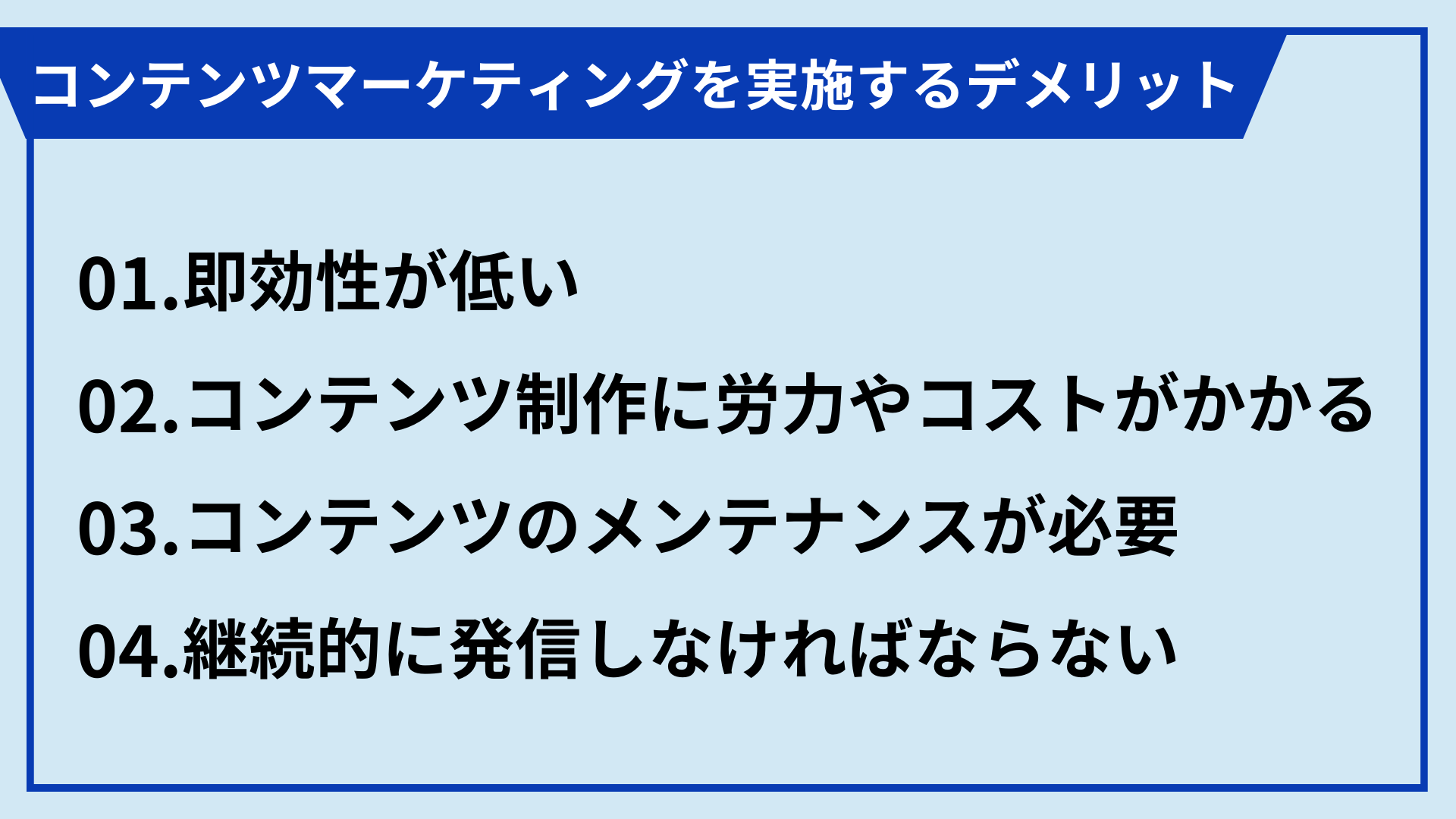

コンテンツマーケティングを実施するデメリット

コンテンツマーケティングには上記のようなメリットがある中で、以下のデメリットも生じます。主なデメリットは以下の通りです。

コンテンツマーケティングには上記のようなメリットがある中で、以下のデメリットも生じます。主なデメリットは以下の通りです。

デメリット1:即効性が低い

コンテンツマーケティングのデメリットの一つとして挙げられるのが、即効性の低さです。

基本的にコンテンツマーケティングは、中長期で顧客に認知してもらい、育ててファン化につなげます。そのためにはコンテンツの質だけでなく量も必要であり、成果を出すまでに時間がかかってしまいます。

そのため、短期的な集客や追客を求めている企業にはデメリットに感じてしまうでしょう。

しかし、自社の公式サイトやオウンドメディアによる発信だけでなく、SNSやプレスリリースなどのメディアと連携することで、成果を早めることもできます。

デメリット2:コンテンツ制作に労力がかかる

顧客にとって価値ある情報をわかりやすい内容で、大量に制作する必要があります。

ただ情報を発信すればいいというわけではなく、顧客のニーズの理解と顧客にとって伝わりやすいコンテンツを制作する必要があります。

ニーズを理解するためには、市場や顧客を理解するための調査や分析を繰り返し行う必要があり、ターゲットの悩みや課題を具体化するには相当な時間がかかります。

ターゲットに応じたコンテンツ形式(記事、動画、ホワイトペーパーなど)を選び、ターゲット目線でわかりやすいアウトプットを作るには、試行錯誤の過程が必要です。

また、コンテンツは1つ作れば良いというわけではなく、大量に生産する必要があるため、コンテンツ制作に労力がかかると言われています。

自社内のリソースだけでは、質の高いコンテンツを大量に作れない場合は、社外の制作会社に外注するか、フリーランスやクラウドワーカーに依頼するのがおすすめです。

デメリット3:コンテンツのメンテナンスが必要

コンテンツマーケティングは、コンテンツを作成したら終わりではありません。顧客のニーズ変動や世の中にさまざまな情報が飛び交っていることで、定期的にコンテンツのメンテナンスが必要です。

特にコンテンツマーケティングは、中長期で運営を行い、顧客のニーズに適した情報提供によって成果を出します。そのため、そのときどきに応じたコンテンツの修正や改善は必要不可欠です。

また、ブログやオウンドメディアなどの自社サイトを運営する際には「リライト」と呼ばれるコンテンツ修正を行うことが、SEO対策の一環となります。

そのため、顧客や検索エンジンからの評価を得るためには、コンテンツの定期的なメンテナンスが鍵となるのです。

デメリット4:継続的に発信しなければならない

顧客のユーザーは多岐にわたるため、ニーズに応えるにはたくさんのコンテンツが必要となります。

1つのトピックに対して、複数の課題を持っていることが大半であり、その課題の内容は時間とともに変化し続けます。

そのためニーズの変化に対応できるよう新しいコンテンツを継続的に作成し続けなければなりません。

また、SEOでは、高品質のコンテンツを大量に、継続的に入れているサイトを評価する傾向にあります。

新しいコンテンツを入れながら過去コンテンツもアップデートしていく必要があり、継続的な取り組みが必要となるのです。

コンテンツマーケティングのメリットとデメリットを詳しく解説!

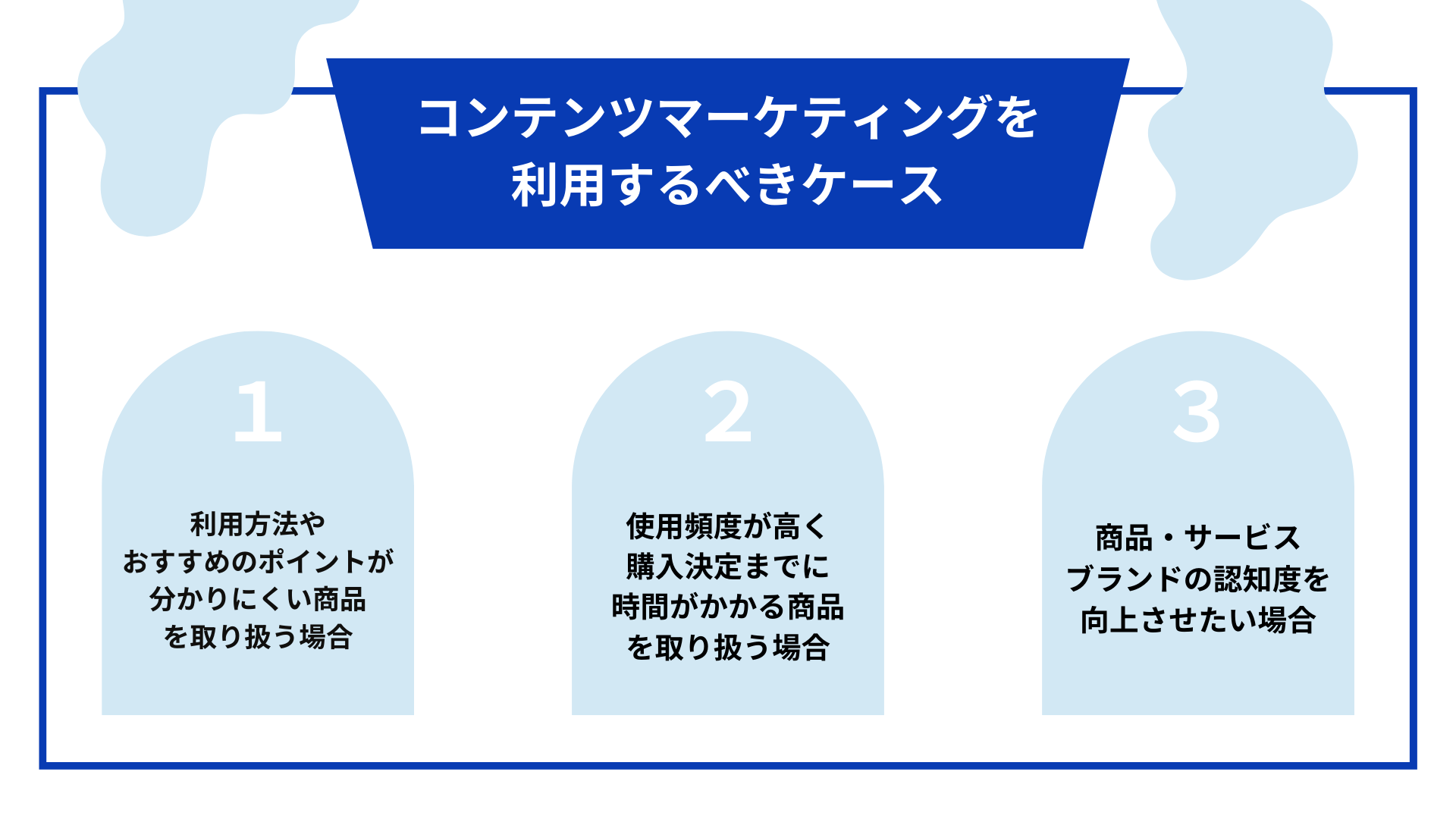

コンテンツマーケティングを利用するべきケースとは?

コンテンツマーケティングは有益なコンテンツを顧客に提供することで効果を見込めるマーケティング手法の1つです。

コンテンツマーケティングは有益なコンテンツを顧客に提供することで効果を見込めるマーケティング手法の1つです。

しかし、このマーケティング手法はすべてのケースにおいて有効になるわけではありません。

コンテンツマーケティングの必要性の有無は以下のケースに該当する場合となります。

・商品の利用方法やおすすめのポイントが分かりにくく、カスタマーエデュケーションが必要な商品の取り扱いがある

・使用頻度の高い商品や顧客の購入決定に時間がかかる商品の取り扱いがある

・商品やサービス、ブランドの認知度を向上させたい

ケース別になぜコンテンツマーケティングが必要なのか解説をします。

商品の利用方法やおすすめのポイントが分かりにくく、カスタマーエデュケーションが必要な商品の取り扱いがある

商品の利用方法やおすすめのポイントが分かりにくい商品やサービスは、顧客が商品を購入するためにカスタマーエデュケーションが必要です。

コンテンツを上手に利用し、事前に情報提供することで、顧客の購買意欲にアプローチしましょう。

例として、分かりやすい情報を提供してすぐに購入できる状況を作ることがおすすめです。

とくに類似商品がない場合や、独自性の高いものはカスタマーエデュケーションが必要になってくるでしょう。

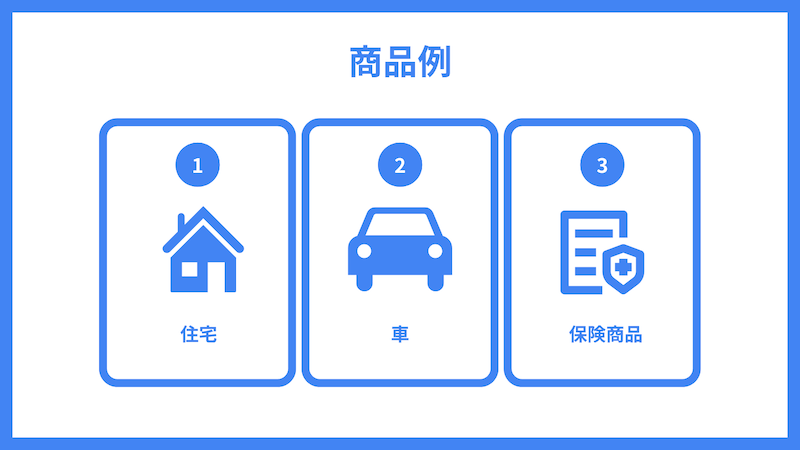

使用頻度の高い商品や顧客の意思決定に時間がかかる商品の取り扱いがある

使用頻度の高い商品やサービス、顧客の購入決定までに時間を要する商品も、コンテンツマーケティングが必要です。

コンテンツで、詳細な情報をユーザーに与え、価値を提供することで、魅力が具体的に伝わり、意思決定を促すことができます。

(商品例)

・住宅

・車

・保険商品

住宅や車、保険関係の商品は長期的に使用することになる商品です。契約を交わしたあとに、継続することも多いでしょう。

上記の商品は購入の意思決定までに時間がかかる商品やサービスです。

使用頻度の高い商品やサービス、顧客の購入決定までに時間を要する商品に対してはコンテンツを通じて顧客に満足してもらう必要があります。

そのため、マーケティング手法が有効だと言えるでしょう。

商品やサービス、ブランドの価値を向上させたい

商品やサービス、ブランドの認知度を向上させたい場合、コンテンツマーケティングを活用するのが有効的です。

コンテンツマーケティングは顧客に対して情報提供を定期的に行うため、自社ブランドを認知してもらえる可能性が高くなります。また、認知だけではなく信頼感を得ることもできるでしょう。

一度ブランドとして認知された場合、顧客が他社ブランドと比較する際に購入の後押しをするきっかけになります。

ブランドを認知して価値を高めるのには時間がかかります。しかし、信頼できるコンテンツマーケティングを行えばブランドの認知度を向上させることができるでしょう。

コンテンツマーケティングが不向きなケースとは?

コンテンツマーケティングが効果的なケースがある一方で、向いていないケースも存在します。

以下の3つのケースでは、コンテンツマーケティングを導入しても期待通りの成果が得られない可能性が高いので注意しましょう。

早期の結果を求めている時

コンテンツマーケティングは費用対効果が高く、継続的にコンテンツを作り続けることで資産となります。

しかし、実際の売上や結果が出るまでには時間がかかるため、即効性を求める場合には向いていません。

コンテンツは中長期的に発信を続けることで効果を生むため、早急な成果が必要な場合には適していないといえるでしょう。

もし短期間で売上や認知度を上げたいのであれば、Web広告やテレビCMの活用が効果的です。広告には費用がかかるものの、露出を増やすことで早期に結果を得られる場合もあります。

リソースが極端に足りていない時

コンテンツマーケティングでは、長期的に質の高いコンテンツを継続して作り続けることが必要です。

そのため、コンテンツ制作のためのリソースが大幅に不足している場合には、適した施策とは言えません。

リソースが十分に確保できないまま進めると、コンテンツの更新頻度が下がり、ユーザーにとって何度も訪れたいと思うような魅力的なサイトを作るのが難しくなります。

その結果、ユーザーの満足度が低下し、ひいてはサイト運営会社の商品やサービスに対する満足度も下がる可能性があります。

ただし、リソースが不足している場合でも、外注を活用することでコンテンツマーケティングに取り組むことが可能です。予算などを考慮しながら、外注を利用するか検討してみると良いでしょう。

商圏が限られるビジネスをしている場合

コンテンツマーケティングを実施することで商圏を拡大し、潜在顧客を増やせるというメリットがあります。

しかし、逆に商圏が限定されるビジネスを展開している場合、潜在顧客を増やせたとしても実際の売上や認知拡大につながらない可能性が高いです。

そのため、商圏が限られるビジネスを展開している場合も、コンテンツマーケティングは不向きになります。

また、地域商圏の範囲内でコンテンツマーケティングを運用したとしても、地域名を取り入れただけの低品質なコンテンツが作られてしまったり、地域に関するネタを探そうにも自社のサービスとうまくかみ合わずコンテンツの幅が狭まったりするケースも少なくありません。

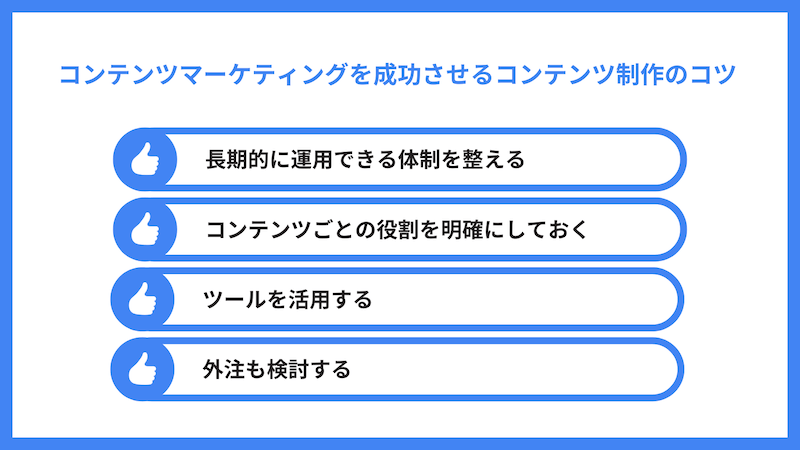

コンテンツマーケティングを成功させるコンテンツ制作のコツ

コンテンツマーケティングを成功に導くためには、以下のコツを押さえることが大切です。

ここでは、コンテンツマーケティングを成功させるコンテンツ制作のコツについてご紹介します。

長期的に運用できる体制を整える

コンテンツマーケティングは、短期間で目に見える成果を出すのが難しいため、基本的に長期運用を前提とします。そのため、最初の段階でしっかりとした運用体制を整えることが重要です。

まずは、運用チームを構成し、各担当者の役割を明確にしましょう。例えば、コンテンツ制作担当、編集者、編集責任者などの役割があります。

複数の役割を兼任することも可能ですが、すべてを1人でこなそうとすると長期的な運用が難しくなるため、適切なリソースを確保することが大切です。

さらに、初期段階では労力に対して成果が見えにくく、途中で諦めてしまうケースも少なくありません。

しかし、定期的に新しく有益な情報を提供し続けないと、ユーザーの満足度が低下する可能性があります。

こうしたリスクを避けるためにも、あらかじめ長期的に運用できる体制を整えておくことが重要となります。

コンテンツごとの役割を明確にしておく

コンテンツマーケティングでは、担当者だけでなく、コンテンツや媒体ごとの役割をはっきりさせることも大切です。

例えば、オウンドメディアは、最新かつ専門的で有益な情報を発信することで、ブランド力や企業の信頼度を向上させる役割を担います。

一方で、SNSはユーザーと直接やり取りできるため、企業に親近感を持ってもらう手段として有効です。

動画コンテンツは、自社製品の魅力や効果的な使い方、企業文化を伝えるのに役立ちます。

このように、各媒体の特性を理解し、適したコンテンツを提供することで、コンテンツマーケティングの効果を最大限に引き出せるでしょう。

ツールを活用する

コンテンツマーケティングを効果的に運用するためには、作業を効率化することが重要です。そのため、効率を高めるツールの導入を積極的に検討しましょう。

ツールを活用すれば、コンテンツ制作の負担が軽減され、他の業務にリソースを割くことができるようになります。

また、コンテンツの質を向上させたい場合にも、ツールは大いに役立つでしょう。たとえば、SEO関連ツールを使えば、検索ニーズの高いキーワードを簡単に選定できます。

さらに、検索意図を分析するツールや、AIを使って記事の構成や作成をサポートしてくれるツールもあります。

外注も検討する

自社だけではリソースが不足し、質の高いコンテンツを継続的に発信することが難しい場合、外注を利用するのは有効な方法です。

外部のコンテンツ制作会社に依頼すれば、専門知識やノウハウを活かした高品質なコンテンツを提供してもらえます。

外注先によっては、コンテンツ制作のみならず、キーワード選定やSEO対策まで一貫して対応するところもあります。

これにより、リソースの余裕が生まれ、他の業務にも集中しやすくなるでしょう。

外注にはコストがかかるものの、コンテンツの質が向上し、集客やブランド強化につながるため、費用対効果を考慮して外注を導入するかどうか検討してみてください。

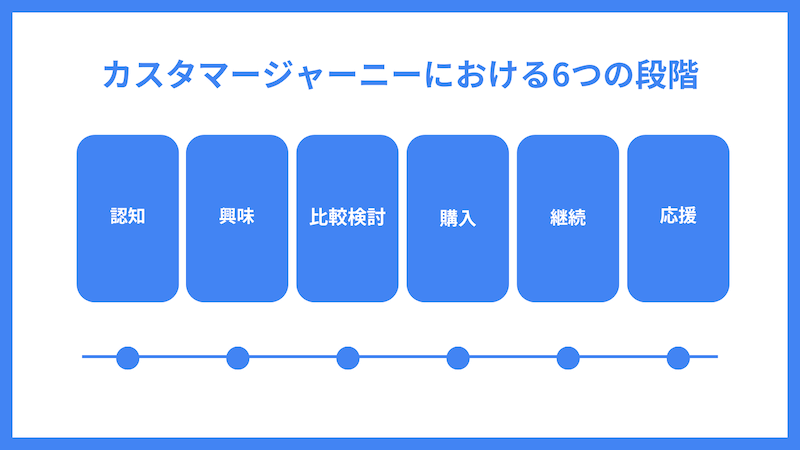

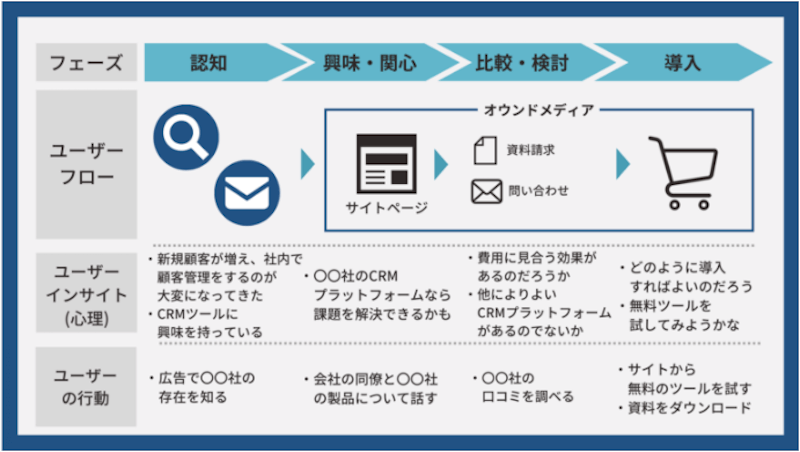

コンテンツマーケティングで成果を上げるための「カスタマージャーニー」とは?

コンテンツマーケティングで成果を上げるための施策として「カスタマージャーニー」があります。カスタマージャーニーの主な活用方法は以下の通りです。

カスタマージャーニーとは「顧客が認知から応援に至るまでのプロセス」のこと

カスタマージャーニーとは「顧客が認知から応援に至るまでのプロセスのこと」であり、コンテンツ制作はカスタマージャーニーに沿って行うことが重要です。

コンテンツマーケティングで成果を出すためには、顧客のアクションや心理の変化に応じて適切なアプローチをしなければいけません。そのときのためにカスタマージャーニーが必要になります。

たとえば、商品やサービスを認知しておらず、興味を示していない顧客に対して「今なら〇%引き」といった情報発信をしても、購買意欲は高まりません。

また、購入直前やリピートして利用している顧客に対して「ここがあなたにはピッタリな商品(サービス)です」と発信しても、心には響かないでしょう。

顧客は、商品を認知してから購入するまでのプロセスの中で心理やニーズが変化します。

カスタマージャーニーはそのような顧客の心理やニーズのわずかな変化に気づき、より適切なコンテンツ発信に役立つのです。

カスタマージャーニーの6つの段階を順を追って解説

カスタマージャーニーにおける6つの段階は以下の通りです。

1.認知

2.興味

3.比較検討

4.購入

5.継続

6.応援

それでは、それぞれのプロセスについて、詳細を紹介します。

1.認知:作成したコンテンツを認知してもらう

まずは、作成したコンテンツを認知してもらう必要があります。

いかに質の高いコンテンツでも、顧客に認知してもらわなければ効果は出ません。そこでSEO対策を講じつつ、ユーザーが自社サイトに訪問する機会を増やすようにしましょう。

また、コンテンツの内容を認知してもらうだけでなく、顧客自身が気づいていない新たなニーズに気づいてもらう必要があります。

顧客が課題に気づくことで、作成したコンテンツの内容に興味を持ち、より認知してもらいやすくなります。

2.興味関心:各種媒体を使い、顧客をコンテンツに誘導する

顧客が自社に興味・関心を抱き始めたら、どのように誘導するかを考えないといけません。

自社が運営している公式サイトやオウンドメディアなどに加え、SNSなどさまざまな媒体を連携させることで、顧客がコンテンツに訪れる窓口を増やせます。

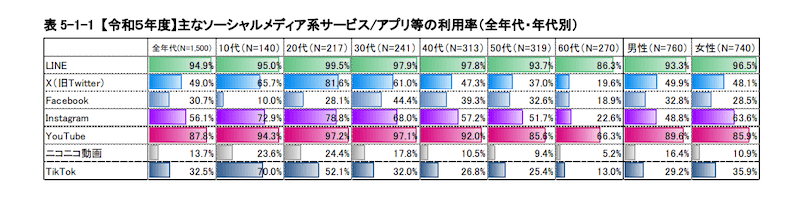

とくに昨今では、顧客がさまざまな媒体を活用しており、顧客の年代によっても活用する媒体に偏りがあります。

以下の図は総務省がSNSの活用率を年代ごとに分けて調査したものになります。

(参照:令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書「第5章 5-1 主なソーシャルメディア系サービス/アプリ等の利用率」)

図から読み取れるように、多くの人がSNSを幅広く活用しています。Facebookの使用率は10代が低く、30代や40代は高くなっています。

対して、TikTokの使用率は10代が高くなりますが、30代や40代は低い傾向にあります。

このように、顧客の年代によって活用する媒体が異なるため、さまざまな媒体を活用する必要があります。

3.比較検討:競合商品・サービスにはない強みを伝える

顧客がコンテンツを認知し、徐々に興味を示してきたら、競合にはない強みを伝える段階に移りましょう。予算を含めて他社の商品やサービスと比較をすることで、購入や成約の意思を高めていきます。

自社ならではの強みが明確に伝わるように、顧客とコミュニケーションを設計することが重要です。

「他にも似たような商品がある中で、自社の商品を選んでもらえる理由」を具体化し、コンテンツの中に組み込むようにしましょう。

4.購入:顕在顧客に対して、コンテンツのアプローチを行う

ニーズが顕在化している顧客に対して、コンテンツを通して商品やサービスのアプローチを行います。

顕在顧客は、すでにニーズが明確になっており、商品の購入やサービスへの申し込みにつなげやすいフェーズです。

このとき、顧客が求めているようなコンテンツを発信できなければ、顧客の購買意欲が薄れてしまったり離れてしまったりします。

そのため、的確に顧客の心理やニーズを性格に読み取り、顧客が求めているコンテンツのアプローチをしなければ効果は得られません。

例えば、サービスの導入や購入に至らない理由を考え、サービスの使い方がわからず社内で定着しなさそうという仮説を出しました。

この場合はサービスを利用する機会を増やすために、無料お試しを訴求するのがおすすめです。

5.継続:既存顧客をリピーターに変える

商品やサービスの購入をしてもらったあとは、リピーター(長期顧客)につなげることで、顧客の生涯価値が高まります。

マーケティングにおいて、リピーターに関する法則として以下の2つを把握しておきましょう。

・企業の売上のうち8割は、2割の優良顧客(リピーター)によって生み出される

・新規顧客の獲得は、既存顧客を維持するための5倍のコストがかかる

上記の2点から、既存顧客をリピーターにつなげることの重要性がわかります。企業が安定した売上を出すには、新規顧客を獲得し続けるだけでは困難であり、リピーターの獲得が必要不可欠です。

6.応援:リピーターをファンに変えて応援してもらう

リピーターをファンに変え、応援してもらうのが6つ目のフェーズです。

顧客のなかには、特定の商品やサービスを何度も購入・申し込みしてくれる優良なリピーターがいます。さらには、自社の商品やサービスに関するコンテンツの拡散をしてくれる顧客も存在します。

企業からすれば、宣伝や広告費をかけなくてもファンが知らず知らずのうちにコンテンツを発信してくれるため、大きなメリットといえます。

ファンとして応援してもらえるようになるには、商品購入やサービス導入後の顧客満足度を高い状態でキープしておくことが重要です。

顧客のフェーズに合わせて、配信するコンテンツを変える

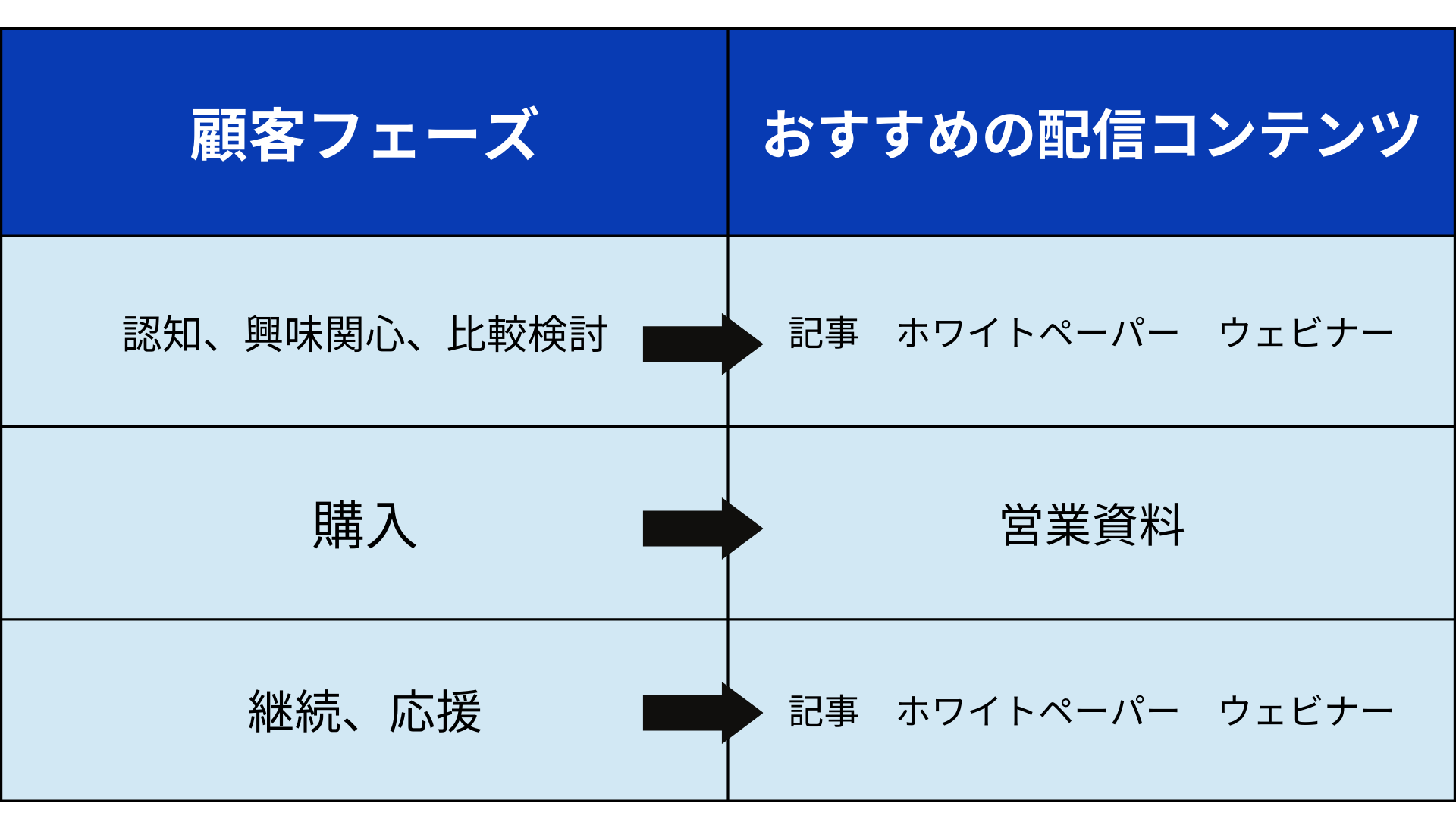

コンテンツマーケティングでは、顧客のフェーズごとに配信するコンテンツを変えることで、より高い成果を出すことができます。主なフェーズごとのコンテンツは以下の通りです。

コンテンツマーケティングでは、顧客のフェーズごとに配信するコンテンツを変えることで、より高い成果を出すことができます。主なフェーズごとのコンテンツは以下の通りです。

認知、興味関心、比較検討

認知、興味関心、比較検討の段階で有効なコンテンツは「記事」「ホワイトペーパー」「ウェビナー」が挙げられます。

ニーズが顕在化していない顧客や購買意欲が高まっていない顧客に対しては、商品やサービスに関するコンテンツを発信しても効果は薄いでしょう。

こうした顧客には、ニーズを顕在化するコンテンツで訴求した方が効果的です。具体的には、顧客が抱えている悩み解決を重視したものが挙げられます。

購入

購入時には主に商品やサービスの料金、プラン内容などが記載されている「営業資料」がおすすめです。

購入の顧客心理としては「商品(サービス)の明確な金額が知りたい」「どんなプランがあるのか知りたい」というように、商品やサービスを購入する際に必要な情報を求めています。

そのため、曖昧な金額やプランのものを提示してしまうと、顧客の購買意欲が下がってしまうため、購入時こそ慎重に顧客のニーズを見極めなければいけません。

継続、応援

継続や応援に適切なコンテンツは「記事」「ホワイトペーパー」「ウェビナー」が挙げられます。

先述した「認知」「興味関心」「比較検討」とは違ったコンテンツ内容が必要であり、購入後にリピーターやファンになってもらうことが目的です。

顧客が購入後にリピーターやファンにつながりにくくなってしまう主なケースは、商品やサービス自体が合わないということが挙げられます。

しかし、そのほかにも「効果的な活用やメンテナンス方法がわからない」「購入後のサポートがない」などもケースとしては考えられます。

そのため、自社の商品を購入した顧客に対して、その後の活用方法や定期的なメンテナンス方法などのコンテンツを発信しましょう。

購入後にも積極的にサポートすることで、リピーターやファンにつながります。

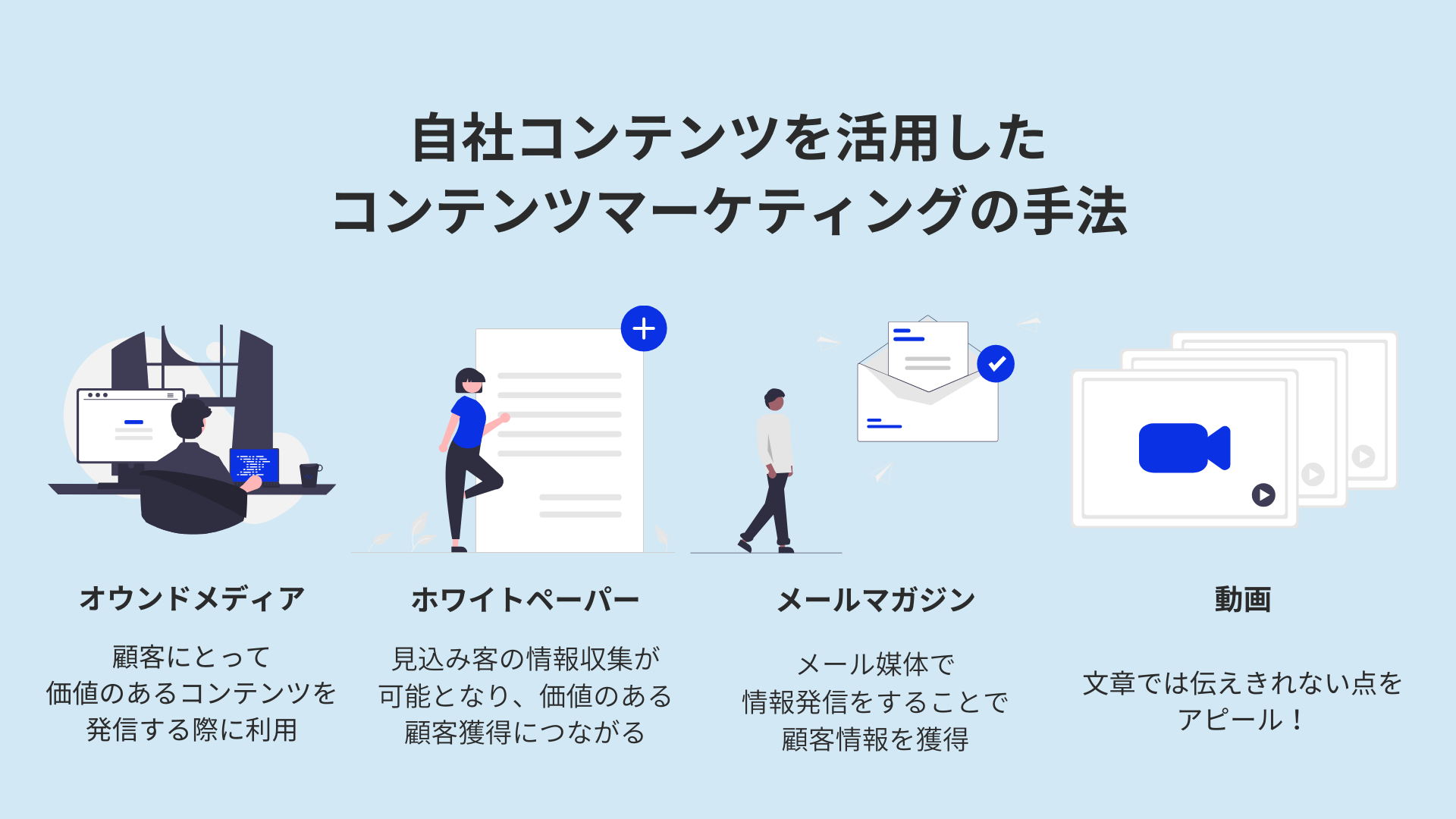

コンテンツマーケティングで有効なコンテンツ

多くのユーザーにコンテンツを届けるには、さまざまな媒体を活用するのもおすすめです。

多くのユーザーにコンテンツを届けるには、さまざまな媒体を活用するのもおすすめです。

とくに具体的なターゲットが明確になっていれば、どのような媒体からコンテンツを提供すればよいのかも見えてきます。

ここで、コンテンツマーケティングに活用できる有効なコンテンツ(媒体)をご紹介しましょう。

オウンドメディア(ブログ)

オウンドメディアとは、広義でいえばコーポレートサイトや採用サイトなどのWEBサイトやSNS、パンフレット、メルマガなどのメディアを指します。

対して狭義の場合、自社で運営しているWEBマガジンやブログのことを指し、昨今では、オウンドメディアを狭義の意味で使用されるケースが多いです。

オウンドメディアでは、自社のノウハウや業界の豆知識、お得情報など、顧客にとって価値のあるコンテンツを発信する際に利用されます。

コンテンツマーケティングにおいて多く活用されている手法の一つです。さらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

ホワイトペーパー

ホワイトペーパーとは、専門用語の解説や課題の解決の方法、企業のサービス内容などを1つのPDFファイルにまとめた資料のことです。

具体的な活用方法として、顧客が求めているニーズが高いコンテンツを、ホワイトペーパーとして資料作成します。

顧客が資料をダウンロードする際に、会社名やメールアドレスなどの情報を提供してもらうことが一般的です。

この方法により、企業側は提供している商品やサービスに興味があるような見込み客の情報を収集できます。そのため、企業にとって価値のある顧客獲得につながりやすくなります。

ホワイトペーパーを活用する際は、顧客の興味を引こうとするあまり、過度な表現になりすぎないようにしましょう。

例えば明確な根拠がないにもかかわらず、「世界一優れている」などと表記するのは危険です。表現が過度になりすぎてしまうと、顧客からの信頼が薄れてしまい、かえって顧客離れにつながりかねません。

ホワイトペーパーに関して詳しく知りたい方は、以下の記事をあわせてご覧ください。

メールマガジン

メールマガジンとは、メールで情報発信をすることで顧客とのコミュニケーションを取る手法のことです。メルマガの活用方法は主に「伝達」「送客」「購買」の3つの目的があります。

「伝達」は、メルマガを通して顧客に通知するべき情報を発信することです。「送客」は、自社の商品やサービスに関するコンテンツを発信し、顧客の興味や関心を獲得することを目的としています。

「購買」は、セールやキャンペーン情報など、顧客が商品の購入やサービスへの成約など、直接的に利益につながるようなコンテンツを発信することです。

動画

動画は、顧客に伝えたい情報やPRを動画化して発信することで、文章だけでは伝えきれない点のアピールにつながります。

オウンドメディアやメルマガのような文章だけのコンテンツ発信であれば、顧客がイメージするのが難しくなるため、自社の商品やサービスの良さを伝えきれないケースがあります。

その点、動画であれば実際の活用例やアピールポイントをより明確にイメージでき、顧客の購買意欲向上にもつながります。

しかし、動画によるコンテンツ発信の際は、ある程度の動画編集やデザインの質の高さが必要ですので、注意しましょう。

ポッドキャスト

ポッドキャストは10~20代の若者を中心に、幅広い年代のユーザーが利用している音声メディアです。

ラジオのように作業をしながら楽しむことができ、配信されているコンテンツの種類も多岐にわたります。

ポッドキャストはリスナーとの親密度が高く、他の媒体に比べて配信側のブランドや考え、想いなどをストレートに届けやすくなっています。

さらに動画などに比べて参入のハードルが低い点もメリットです。他メディアとの連携がしやすく、コンテンツマーケティングの1つとして運用するのも良いでしょう。

インフォグラフィック

インフォグラフィックとは、イラストや図表を使って視覚的に情報を伝える手法です。

たとえば、記号やイラストで表現する「ピクトグラム」や、データを図やグラフで示す「チャート」などがこれに該当します。

インフォグラフィックの大きな特徴は、視覚的に瞬時に情報を伝えられる点です。画像は文字情報の6倍以上の量を一度に伝えることができ、1枚の画像で多くの情報を効率的に伝達できます。

コンテンツマーケティングで活用する際は、単体で使用するのではなく、ブログやSNSと連携して活用すると効果的です。

電子ブック・eBook

電子ブック・eBookは、一般的には電子書籍全般を指しますが、マーケティングでは自社の商品やサービスの魅力を簡潔に伝えるためのコンテンツとして利用されます。

無料で配布できるため、購入を検討しているユーザーからリードを獲得するのに効果的です。

また、電子ブック・eBookには自社の独自調査結果など、利用者にとって有益な情報が含まれることが多く、うまく活用すれば商品の訴求だけでなく、企業の信頼性向上にもつながります。

セミナー・ウェビナー

セミナーやウェビナーは、参加者に有益な情報を提供し、ブランディングや販促に繋げる効果があります。

とくにウェビナーはオンラインで開催できるため、会場の準備が不要で、開催後も動画として繰り返し視聴してもらえるのが大きなメリットです。

また、セミナーは近隣エリアの人しか参加しにくいという制約がありますが、ウェビナーなら全国から興味のあるユーザーに参加してもらえます。

さらに、セミナーやウェビナーでは、ノウハウや成功事例を教えるだけでなく、参加者の質問に答えることで信頼関係を築くことも可能です。

プレスリリース

プレスリリースは、企業が報道メディアや媒体に向けて、新商品やイベント、調査結果などを告知・発表するための文書や資料です。

自社サイトの「お知らせ」から発信することも可能ですが、より多くのユーザーに届けたい場合は、プレスリリース専門のメディアを活用することで広く拡散されやすくなります。

もともと報道関係者向けのものだったため、プレスリリースは信頼性が高いとされています。

また、プレスリリースを通じて発信することで認知度が向上し、調査結果などを掲載すれば被リンクも得やすくなるでしょう。

SNS

X(旧Twitter)やInstagram、FacebookなどのSNSは、コンテンツマーケティングに有効活用できます。

SNSを使えば、コンテンツが多くのユーザーに簡単に拡散・共有され、企業やブランドの認知度も大きく向上します。

また、SNSは他の手法と組み合わせることでさらに効果的です。たとえば、ブログ記事を更新した際にその内容をSNSで一部紹介することで、興味を持ったユーザーをSNSからブログへ誘導できます。

さらに、SNSでは「いいね」などの反応を分析できるため、どのコンテンツがユーザーに好まれるかを把握することも可能です。

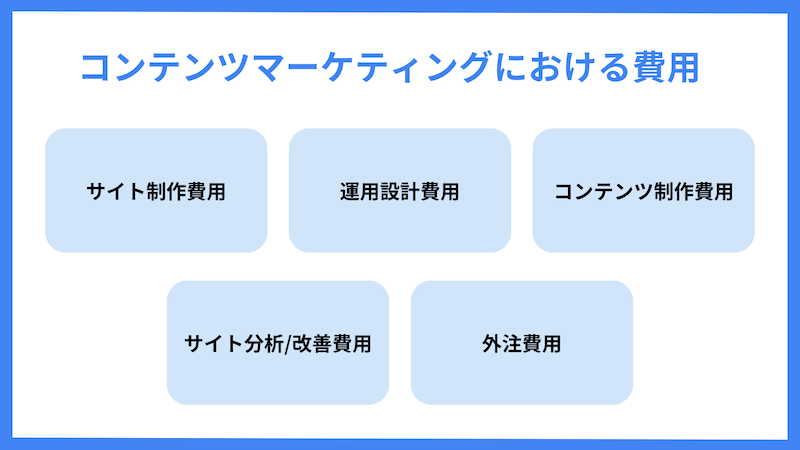

コンテンツマーケティングの費用相場は?

コンテンツマーケティングにおける費用として、主に以下の5つの費用が発生します。

・サイト制作費用

・運用設計費用

・コンテンツ制作費用

・サイト分析/改善費用

・外注費用

この5つの項目にかかる費用は自社で制作・運用する場合と、他社に依頼をして制作・運用する場合では大きく異なります。それぞれのケースでどれほどの費用が発生するのか、解説していきましょう。

自社で制作・運用する場合(~10万円程度)

自社でコンテンツを制作・運用する際の費用の目安としては、10万円ほどで、発生する費用は初期費用となる「イニシャルコスト」と毎月発生する「ランニングコスト」に分けられます。

イニシャルコストは、主にサイト制作費用とコンテンツ制作費用であり、サイトやコンテンツを制作する際のツールやシステムによって費用が上下します。

対してランニングコストは、サイトの運営費など、ある程度先にも支払いが発生する費用のことです。また、自社で制作する場合は、これらの費用に加えて、人的コストも発生するので注意しましょう。

他社へ製作・運用を依頼する場合(10~50万円程度)

他社へ外注してコンテンツを制作する際の主な相場は、およそ10~50万円程度です。

外注に依頼をする場合、手数料として「外注費用」が発生します。

しかし、慣れないコンテンツ制作を自社で行うとなると、かなりの時間を要することになり、人的コストがかかってしまうことで通常業務にも支障が出かねません。

その点、外注に依頼をすることで、人的コストの削減につながり、通常業務への支障も出ずに済みます。

しかし、外注する際の費用は、依頼する業者や制作するコンテンツのクオリティによって異なるため、50万円以上かかってしまうケースもあるので注意しましょう。

コンテンツマーケティングの成功例4選

続いては、コンテンツマーケティングで成功した例を4つ紹介します。

BtoB:人材派遣・人材紹介を提供するオウンドメディアを活用|人材・広告関連企業 株式会社ウィルオブ・ワーク

1つ目の事例は、人材派遣や人材紹介を提供している「株式会社ウィルオブ・ワーク」です。

もともとはテレアポなどのアウトバウンドを中心とした集客を行っていた企業ですが、効率良く顧客を獲得するためにオウンドメディアでのコンテンツマーケティングを始めました。

はじめは「とりあえず思いついたコンテンツを発信しよう」という手法を行っていたため、月に4,5件ほどの問い合わせしか獲得できなかったそうです。

しかし、成果から試算したオウンドメディアの運用を開始することで、徐々に成果が出始め、およそ1年半後には月に130件まで成果が出るようになりました。

BtoB:ECサイトを活用|ヘルスケア関連企業 富士フイルム株式会社

2つ目の事例は「富士フイルム株式会社」です。

富士フイルムが提供していた年賀状のサービスは、インターネットの普及や「年賀状」という風習が風化していたこともあり、低迷状態が続いていました。

そんな状況を改善したのがコンテンツマーケティングです。

年賀状に関するマナーや書き方、きれいなテンプレートなどを設置することで「年賀状」というワードでの検索順位を一位まで上げることができました。その結果、大きな成果につながったのです。

BtoC:SNSとSEOを活用|人材・広告関連企業 ユアマイスター株式会社

3つ目の事例は「ユアマイスター株式会社」です。ユアマイスターでは、ハウスクリーニングやリペアなどのプロフェッショナルと出会えるBtoBやBtoCのプラットフォームを提供しています。

主な取り組みは、InstagramやTikTokなどのSNSとオウンドメディアを連携させることで、より多くの消費者にコンテンツを提供し、顧客との出会いを増やす取り組みです。

また、コンテンツ内では、エアコンのHow toに関する情報を発信し、プロに依頼するメリットを伝えています。

BtoC:暮らしに役立つオウンドメディアを活用|生活用品メーカー Lidea株式会社

4つ目の成功事例は「Lidea株式会社」です。

Lidea株式会社では、オーラルケアやヘルスケアなどの日用品を販売しており、ライオン株式会社が運営しているオウンドメディアです。

オウンドメディア内では、食材の保存方法やペットのケアなど、私生活で役立つコンテンツが豊富に発信されており、顧客にとって価値の高いものが蓄積されています。

また、漫画の要素を取り入れたコンテンツにすることで、顧客が飽きずに商品までたどりつく流れを確立させています。

コンテンツマーケティングはROI(投資利益率)も高い?

コンテンツマーケティングは、長期的な視点で見た場合、ROI(投資利益率)が高いマーケティング手法です。

リスティング広告などのWeb広告や一時的なキャンペーンとは異なり、コンテンツマーケティングは、作成したコンテンツが長期間にわたって成果をもたらすという特長を持っています。

例えば、SEOを意識して作成されたブログ記事やウェブサイトのコンテンツは、検索エンジンでのランキングが向上し、長期的に新規訪問者を引きつけます。

その結果、広告費をかけることなくオーガニックな流入が増え、顧客獲得のコストが下がることになります。

これにより、初期投資こそ必要ですが、長期的に見ると投資利益率(ROI)が大幅に向上します。

また、コンテンツマーケティングはリードナーチャリングにも効果的です。

顧客が購買を検討するまでの期間が長いBtoBビジネスなどでは、役立つ情報を提供し続けることで、潜在的な顧客との関係を築き、最終的な購買決定を促すことが可能です。

このように、顧客の育成から購買、さらにはロイヤルティの向上まで、コンテンツマーケティングが一貫して支えることで、リードあたりのコストを下げながら、ROIを最大化することができます。

コンテンツマーケティングに取り組む方法・11ステップ

続いては、コンテンツマーケティングに取り組む方法をステップ別に紹介します。

ステップ1.目的を明確に持つ

まず1つ目のステップは、目的の明確化です。コンテンツマーケティングを通して「どのような成果を出したいのか」「成果を出してどうなりたいのか」など、目的を明確にします。

目的を明確にせずに取り組んだとしても、何から始めればいいかわからなくなるでしょう。この状態では、コンテンツマーケティングに対するモチベーションも長く続きません。

長期的に取り組むためにも、はじめに目的を明確にすることが重要です。

ステップ2.リソースを確保する

次に、コンテンツマーケティングではリソースの確保に努めないといけません。コンテンツマーケティングを行うためには、以下のように多くの人材が必要です。

・企画する人

・デザインを決める人・作る人

・コンテンツを制作する人

・WEBサイトを構築する人

・分析や改善策を考える人

加えて、人材のみならず、時間やコストといった要素も考慮する必要があります。

それぞれのリソースが確保できていなければ、スムーズにコンテンツマーケティングが行えなかったり、コンテンツの質が下がったりするためです。

そのため、コンテンツマーケティングを始める前に、リソースが確保できているかを確認し、万全の状態で臨みましょう。

ステップ3.計画を立てる

リソースの確保ができたら、今後の取り組みについて計画を立てることが重要です。コンテンツマーケティングの成功例でも記述したように、闇雲にコンテンツを発信しても成果は期待できません。

「顧客や市場が求めるニーズ」「自社が発信できるコンテンツの内容」「コンテンツを発信する手法」など、さまざまな面で計画的に行なう必要があります。

目的とリソースの確保ができたら、綿密な計画を立てましょう。

ステップ4.ターゲットを設定する

コンテンツの配信において、ターゲットの設定も重視しなければなりません。ターゲットを設定する際は、ペルソナ設定がカギとなります。

「ペルソナ」とは、特定の項目を絞り、定められた架空の人物像のことです。

たとえば「性別」「年齢」「年収」「家族構成」などを絞ることで、同じ層の顧客が持つ共通点を把握しやすくなります。

万人受けする商品やサービスの方が成果が出やすいと思われがちですが、特定のターゲットに絞る方が顧客の心に響きやすくなるのです。

施策の優先順位づけ

コンテンツマーケティングには数々の施策があるため、目的に応じて優先順位を決めないといけません。

例えば集客を重視したい場合、SEOが有効です。そこでオウンドメディアを運営し、コンテンツを量産するといった戦略が取れます。

一方で集客はできているものの、コンバージョンにつながらなくて困っている企業もあるでしょう。その際には、メルマガでよりニーズに合った顧客へ訴求するといった方法があります。

このように自社の課題を把握したうえで、どの施策に力を入れるべきかを考えることが重要です。

ステップ5.ターゲットのニーズを抑える

施策が決まったら、ターゲットのニーズを押さえないといけません。ターゲットを定めた後は、ニーズを読み取る必要があります。

顧客が抱えている問題や課題を把握することで、その課題に寄り添い、解決までの道しるべになります。

より顧客のニーズを捉えたコンテンツを発信すれば、顧客からの信頼を獲得できるでしょう。商品の購入やサービスへの成約だけでなく、将来的なリピーター、ファンに繋げられます。

ステップ6.カスタマージャーニーマップを作る

先述したように、コンテンツマーケティングにおいてカスタマージャーニーは大きな役割を果たします。

顧客の状況をフェーズごとに置き換えて心理やアクション予測を踏まえたうえで、適切なコンテンツ提供が必要不可欠です。

このときのカスタマージャーニーをいかに正確に作成するかが、コンテンツマーケティングの成果に影響します。

ステップ7.取り組むコンテンツを決める

ここまでの準備を済ませた段階で、どういうコンテンツに取り組むべきかを決めましょう。コンテンツを決定する際には、自社が発信したいテーマではなく、顧客のニーズを優先しないといけません。

いかに良い情報を提供していても、顧客が求めているものでなければ、成果にはつながりにくくなります。

コンテンツを決定する際には、しっかりと市場や顧客の心理を読み取ったうえでの決定が必要不可欠といえます。

ステップ8.コンテンツマップを作る

コンテンツマップとは、Webサイト内のどの場所にどのようなコンテンツを発信するかマップ化することを指します。

ユーザーがWebサイト内に訪れた際に、一連の流れがわかりやすくなる働きがあります。コンテンツマップを作り、Webサイト内でコンテンツがどこにあるかを見つけ出せるようにしましょう。

顧客の欲している情報へスムーズに誘導できれば、成果につなげやすくなります。

ステップ9.CTAを設置する

CTAとは(Call to Action)の略であり、顧客が特定のアクションを起こすための呼びかけのことです。

CTAボタンをコンテンツ内に設置し、資料請求やメルマガ登録、ホワイトペーパーのダウンロードなどを促します。

設置する場所は、顧客の興味を惹きやすいところがおすすめです。「資料請求はこちら」などの文言を付ければ、よりアクションを促せるでしょう。

顧客の購買意欲が高まっている状態で誘導ができるため、より成果につながりやすくなります。

導線設計(サイト内誘導・回遊施策)

コンテンツマーケティングにおいては、導線設計(サイト内誘導・回遊施策)も重視すべき要素の1つです。導線は、ユーザーの目的に導く経路を指します。

導線を設計するには、まずはサイト全体で目的を明確にしましょう(商品購入・資料請求など)。ユーザーがコンテンツに流入したあと、商品購入ページや資料請求ページに誘導させることで成果を上げられます。

動線という言葉もありますが、こちらはユーザーが実際に移動した形跡のことです。ユーザーの行動の分析方法として用いられます。

ステップ10.KPIの設定を行う

KPIとは「重要業績評価指標」を指し、CTAを推測できるように数値化したものです。

KPIの例としては「PV数」「セッション数」「滞在時間」「アクセス流入数」などがあり、いくつかを組み合わせて利用することをおすすめします。

コンテンツマーケティングのように、中長期で成果を出す施策の場合は、KPIの価値が出やすくなります。KPIとKGIの違いについては、以下の記事で触れています。

KPIとKGIの違いは?設定方法をポイント・具体例とともにご紹介

ステップ11.効果測定を行う

先述したように、コンテンツマーケティングは中長期で成果を出すため、合間で施策の見直しが必要です。

たとえば、オウンドメディアを活用したコンテンツマーケティングを想定しましょう。週ごとや月ごとに何人の顧客が訪問し、どのようなアクションを起こしたのかなどの分析をします。

分析結果をもとに、問題点や改善点を見つけ出せれば、高い成果に結びつけることができます。

ステップ12.PDCAサイクルを回す

コンテンツマーケティングで成果を出すには、PDCAサイクルをしっかりと回さないといけません。

「計画(Plan)→実行(Do)→確認(Check)→反映(Action)」の流れを意識し、マーケティングで抱えている課題を見つけます。

ただし頻繁にPDCAサイクルを回しすぎると、正しい分析ができなくなってしまいます。

記事を新しく更新したあとは1カ月程度様子を見て、成果が上手く出ていなければコンテンツを改善しましょう。

コンテンツマーケティングの効果計測のポイント

コンテンツマーケティングにおいて効果測定は重要であり、BtoBとBtoCのときでは注意すべきポイントが異なります。それぞれのポイントは以下の通りです。

BtoB企業

BtoBの場合、BtoCに比べて購入の頻度は少ないケースが多いです。

そのため、フェーズごとの顧客のニーズにマッチしたコンテンツが発信できているか、次のフェーズに進めるように誘導できているかなどを測定するといいでしょう。

特に注意すべきは、段階ごとに顧客との接点を作れているかという点であり、顧客の心理やニーズの変化を読み取ることが重要です。

BtoC企業

BtoCの場合、BtoBに比べて顧客と接点を持ってから購入や成約までのステップが短いケースが多いため、効果測定の指標が少なくなるでしょう。

BtoCにおいては、検索エンジンで上位表示ができているかという点に注意しましょう。BtoCの顧客は自身で調べ、商品やサービスの情報を収集します。

そのため、顧客が求める情報をいかに的確に発信できるかが重要です。

コンテンツマーケティングを失敗させないための2つのポイント

コンテンツマーケティングを失敗しないための主な2つのポイントは以下の通りです。

効果的なコンテンツの作成方法とは?便利なツール・サービスも紹介

ターゲットのニーズの理解が成功のカギ

コンテンツマーケティングで重要なのは、顧客の目線に立つことです。

質の高いコンテンツを作成しようとするあまり、プロ目線で企業側が伝えたいことばかり発信してしまうというケースは少なくありません。

しかし、企業側がお得な情報だと思って発信していることが、必ずしも顧客が求めているとは限りません。

そのため、コンテンツマーケティングでは、企業が発信したい情報を発信するのではなく、顧客が求めている情報を発信することが重要です。

成果がすぐに出ない場合でもあきらめない

コンテンツマーケティングは、基本的に中長期で成果を出す手法であるため、短期間では成果が出ません。なかには、すぐに効果が出ないからといって諦めてしまうこともあるでしょう。

しかし、本来短期間で結果が出ないコンテンツマーケティングをすぐにやめてしまうのはNGです。

コンテンツマーケティングでは、発信するコンテンツが蓄積されていくことで、少しずつ価値を高めていけます。そのため、初めから長い目で成果を出すように計画しましょう。

コンテンツマーケティングですぐに成果を出す方法

中長期的な施策になるとはいえ、なるべく早く成果を出したいと思うのが自然です。

成果をすぐに出せるようにするには、他の手法と併用する必要があります。どのような対策を講じるべきかを解説しましょう。

広告運用やホワイトペーパー活用でリード獲得を加速する

まず方法の1つとして、広告運用やホワイトペーパーでリード獲得を狙う方法があります。

広告は、検索エンジンやSNSに溶け込む形で表示することが可能です。広告からオウンドメディアに誘導させれば、流入数の増加に寄与します。

さらにコンテンツからホワイトペーパーのダウンロードに繋げれば、顧客の情報を獲得できます。どの資料を入手したかで、顧客がどういった情報を求めているかも把握できるでしょう。

このようにリード獲得を加速化すれば、成果を出すスピードが早まるようになります。

SNS・MAツールとの併用で効率化を図る

SNSやMAツールを併用することも、コンテンツマーケティングにおいて重要です。上述したとおり、SNSには企業およびブランドの認知度を高める働きがあります。

一方でMAツールとは、マーケティング施策を自動化するツールです。顧客リストを自動で作成してくれるため、顧客育成の効率化を図れます。

またMAツールは、顧客の行動データをスコア化できる機能が搭載されています。自社のコンテンツマーケティングに足りない要素を、明確に捉えられる点が強みです。

コンテンツマーケティングに役立つツール

コンテンツマーケティングを運用する際に便利なツールが登場しています。ここでは、各ツールの特徴についてご紹介しましょう。

Googleアナリティクス

出典:https://marketingplatform.google.com/intl/ja/about/analytics/

Googleアナリティクスは、自社サイトのアクセス状況や訪問ユーザーの属性・閲覧行動を分析できるツールです。

施策ごとに集客やコンバージョンの達成率を計測でき、無料で利用できるため、導入コストを気にする必要はありません。

Googleアナリティクスの利用には、Googleアカウントの登録が必要です。

解説記事やセミナーが多く公開されているため、情報は入手しやすいですが、公式サポートがないため、初心者には少し難しく感じることもあるでしょう。

Googleサーチコンソール

出典:https://search.google.com/search-console/about?hl=ja

Googleサーチコンソールは、Googleアナリティクスと同様、Googleアカウントを持っていれば誰でも無料で使えるツールです。

ユーザーがどのキーワードで検索して自社サイトを訪れたかや、検索結果のクリック率、訪問者数などを確認できます。

さらに、サイトが正しく登録されているか、エラーが出ていないか、ペナルティを受けているページがないかなどもチェック可能です。

これらの情報は検索順位に大きな影響を与えるため、Googleサーチコンソールを定期的に活用して確認することが重要です。

Keywordmap

Keywordmapは、顧客の検索意図や競合データの分析・管理に役立つツールです。キーワード調査や競合分析に加え、ビッグデータとAI(ChatGPT)を活用してコンテンツ制作をサポートします。

たとえば、AIがユーザーのニーズに合ったデータやキーワードを抽出し、記事の構成案を作成、そのまま自動で本文をライティングすることも可能です。

また、GoogleアナリティクスやGoogleサーチコンソールと連携して、効果分析も行えます。

参考:Keywordmap

Ahrefs

Ahrefsは、世界中で利用されているSEO分析ツールで、自社および競合サイトの検索上位コンテンツ、SNSの反応、リンク分析が可能です。

とくに26.9兆を超える膨大なリンクデータを活用できるのが大きな特徴となります。

また、Ahrefsにはランクトラッカー機能があり、登録したキーワードでの自社サイトの順位を監視できます。これにより、結果を手間なく確認できるため、効率的なSEO対策が可能です。

参考:Ahrefs

MIERUCA

MIERUCAは、1,900社以上が導入しているSEOツールです。AIがユーザーの意図や競合が獲得したキーワードを自動で分析し、検索意図の深掘りやページ内のユーザー行動を可視化します。

とくに、自社と競合の順位やキーワードごとの順位比較は、自動的にモニタリングされ、毎日結果が記録されるため、順位の推移を簡単に追えます。

さらに、AIを活用してコンテンツや自社サイトの改善案を予測し、改善後の流入やコンバージョン数の把握も可能です。

順位変動が起きやすいページから改善を行うことができるため、リライト施策にも非常に有効なツールといえるでしょう。

参考:MIERUCA

tami-co

出典:https://tami-co.biz-samurai.com/

tami-coは、ターゲットユーザーに合わせた記事のプランニングができるツールです。作成したい記事のキーワードを入力するだけで、コンテンツマーケティングに役立つ調査や分析を行います。

さらに、タイトルの評価や修正提案、競合サイトの見出し一覧など、多くの便利な機能を備えています。

AI機能を活用した見出し案や本文の作成も可能で、コンテンツ制作の負担を大幅に軽減できるのが特徴です。

参考:tami-co

TACT SEO

TACT SEOは、コンテンツの課題分析や内部施策、キーワード調査を自動的に行うSEOツールです。

自社サイトと競合上位サイトをSEOの観点から比較し、ページ単位およびサイト全体で課題を特定します。これにより、SEOの専門知識がなくても効果的なSEO対策を実施することが可能です。

さらに、TACT SEOはSEO担当者の育成を支援する充実したサポート体制も整備しています。

専任の担当者が電話やメール、チャットで対応し、毎週のSEOオンライン勉強会や豊富な動画マニュアルも提供されています。そのため、将来的にSEO対策を内製化したい企業にも適したツールです。

参考:TACT SEO

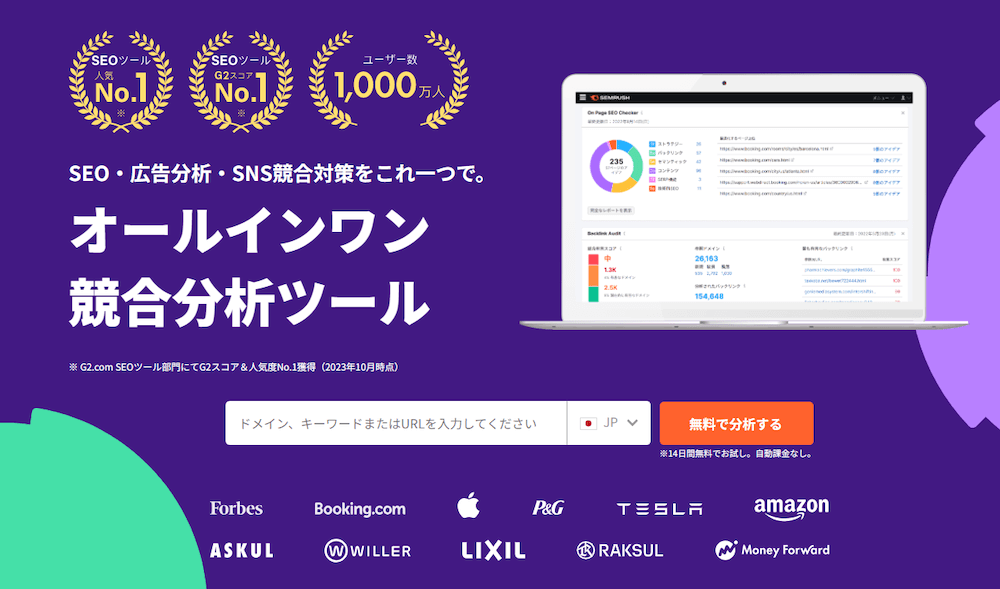

Semrush

Semrushは、キーワード分析や競合分析に優れたツールで、世界中で広く利用されています。

豊富なデータ量と高い操作性、機能性が評価されており、SEO対策に加えて広告分析やSNSの競合分析にも対応しており、デジタルマーケティング全体を一つのツールでカバーできるのが大きな特徴です。

主な機能には、バックリンク分析や関連キーワードの調査、キーワード難易度や検索ボリュームの確認ができる「Keyword Magic Tool」などがあります。

さらに、サイトクロールによるリンク切れ防止機能や、質の低いコンテンツを検出する機能も備わっており、コンテンツマーケティングの強化にも役立ちます。

参考:Semrush

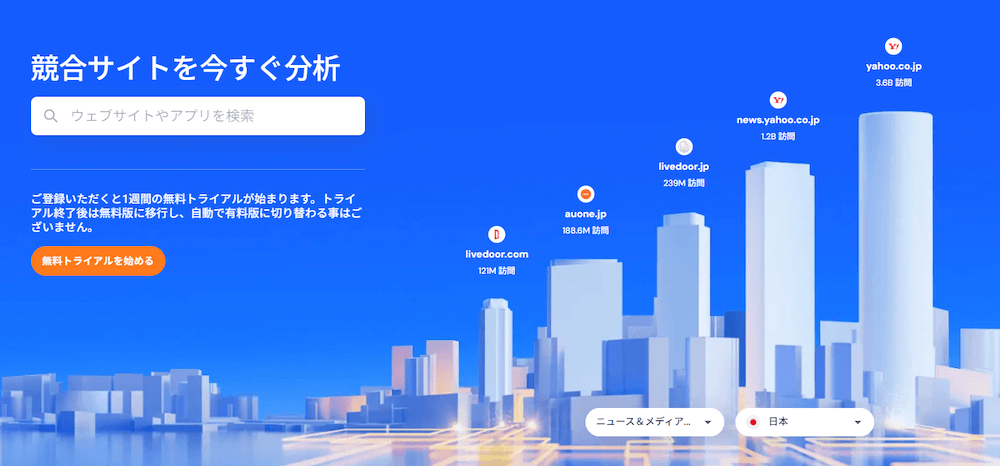

SimilarWeb

出典:https://www.similarweb.com/ja/

SimilarWebは、競合サイトの訪問者数や参照元のWebサイト、上位検索キーワードなどを分析できるツールです。

コンテンツマーケティングにおいて、とくに競合分析に役立つ多彩な機能が揃っています。

有料版ではすべての機能が利用できますが、無料版でも一部制限があるものの、国別やグローバルランク、カテゴリごとのランク、PV数、月間訪問数の推移などのデータを分析することができます。

参考:SimilarWeb

コンテンツマーケティングでよくある質問(Q&A)

コンテンツマーケティングに取り組みたいと考えているものの、漠然と不安を感じている企業も少なくないでしょう。

ここでは、一般的な企業が抱えている疑問をQ&A方式で解説します。これらも併せて参考にしてください。

Q1. すぐに成果を出したいのですがどうすればよいですか?

すぐに成果を出したいのであれば、他のマーケティング手法と組み合わせるのがおすすめです。複数のマーケティング手法を組み合わせる戦略は、クロスマーケティングと呼ばれています。

コンテンツマーケティングが短期で結果が出にくいのは、コンテンツが蓄積されない間は検索エンジンからの評価を受けにくいためです。

したがって広告やSNSを使い、流入機会を増やす必要があります。コンテンツを改善するときは、MAツールを用いると効率が良くなり、成果も出しやすくなるでしょう。

Q2. どのようにコンテンツテーマを決めればいいですか?

コンテンツテーマは、顧客のニーズに合わせて決めた方が賢明です。市場分析を行い、顧客がどのような悩みを抱えているかを調査しましょう。

セールスを目的にするのではなく、ユーザーファーストを重視してください。とはいえ、自社の得意分野に関するテーマでなければ、内容も薄くなってしまいます。

この場合、SEO対策で不利になるだけではなく、顧客がページに訪問しても離脱される可能性が高まります。なるべく専門性を高められるコンテンツを目指しましょう。

Q3. 社内のリソースが足りない場合はどうすればいいですか?

社内のリソースが足りないのであれば、外注を検討しましょう。魅力的なコンテンツを制作できるだけではなく、企業によってはスピード納品も可能です。

じっくりと打ち合わせをしつつ、自社の一番の目的を達成できるようにアプローチしてくれます。外注において、懸念材料として挙げられるのはコストです。

しかしリソースが足りない状態でコンテンツマーケティングをすると、いつまでも成果を出せなくなる恐れがあります。コストについて考えるときは、費用対効果として試算することが重要です。

まとめ

今回は、コンテンツマーケティングについて、メリットや活用方法について解説しました。

コンテンツマーケティングで成果を出すためには、中長期の期間が必要になるだけでなく、専門的な知識やスキル、ノウハウが必要です。

また、中長期でリソースを割かなければいけません。しかし、なかなか専門的な知識やスキルを持ち合わせておらず、リソースも割けないという方もいるでしょう。

そんなときは、コンテンツ制作を高品質かつ低コストで実現できる「コンテンツファクトリー」に一度ご相談ください。

株式会社HubWorks マーケティング部 2021年よりインターネット広告代理店に入社し、月間数億規模の広告運用を経験。 2022年に株式会社Hub Worksに入社しマーケティング担当者として、ウェブ広告やSEOなどの集客、 記事やホワイトペーパー作成などのコンテンツ制作業務に従事。