オウンドメディア運用のポイント|成功事例に学ぶ効果的な運用方法

オウンドメディアは、自社の集客や宣伝に大きな効果をもたらします。一方で、ポイントを押さえず、戦略的な運用ができていないと、なかなか成果につながりません。

本記事では、オウンドメディア運用の方法から、重要なポイントまで解説します。オウンドメディアを成功につなげるために、ぜひ参考にしてください。

オウンドメディアが近年注目されている背景

オウンドメディアが注目されている背景はいくつかあります。

まず一つは、インターネットの普及により、誰もが情報を発信できるようになったことです。従来、情報の発信は主に大手メディアや広告代理店に依存してきました。

しかし、インターネットが普及し、ウェブサイトやブログといったオウンドメディアやSNSアカウントなどを通じて、企業や個人が直接情報を発信することができるようになりました。

また、オウンドメディアには、企業やブランドが自身のメッセージを直接正確に伝えることができるというメリットもあります。

従来の広告や宣伝手法では内容が正確に伝わらず誤解が生じることがありましたが、オウンドメディアでは自分の考えた通りにブランディングすることができます。

さらに、オウンドメディアはコンテンツマーケティングの一環としても注目されています。コンテンツマーケティングは、ユーザーに価値ある情報を提供することで、ブランドの認知度やイメージを向上させる手法です。

オウンドメディアは、企業やブランドが自身の専門知識や情報を活かしたコンテンツを提供するためのプラットフォームとして活用されています。

これらの理由により、オウンドメディアが近年注目されています。企業や個人が自身のメディアを持つことで、より直接的かつ効果的な情報発信が可能になり、ユーザーとの関係構築にも繋がるとされています。

オウンドメディア運用方法は目的ごとに変わる

オウンドメディアの運用方法は、どのような課題を解決したいのか、どのような目的を達成したいのかによって異なります。オウンドメディアの訪問数や閲覧数は増えたものの、何を達成したのかが分からない、効果があったのかが判断できない事態に陥りかねません。

まずは「何のためにオウンドメディアを立ち上げ、運用するのか」を明確にするようにしましょう。オウンドメディアへの理解を深めたい方はこちらの記事を参考にしてみてください。

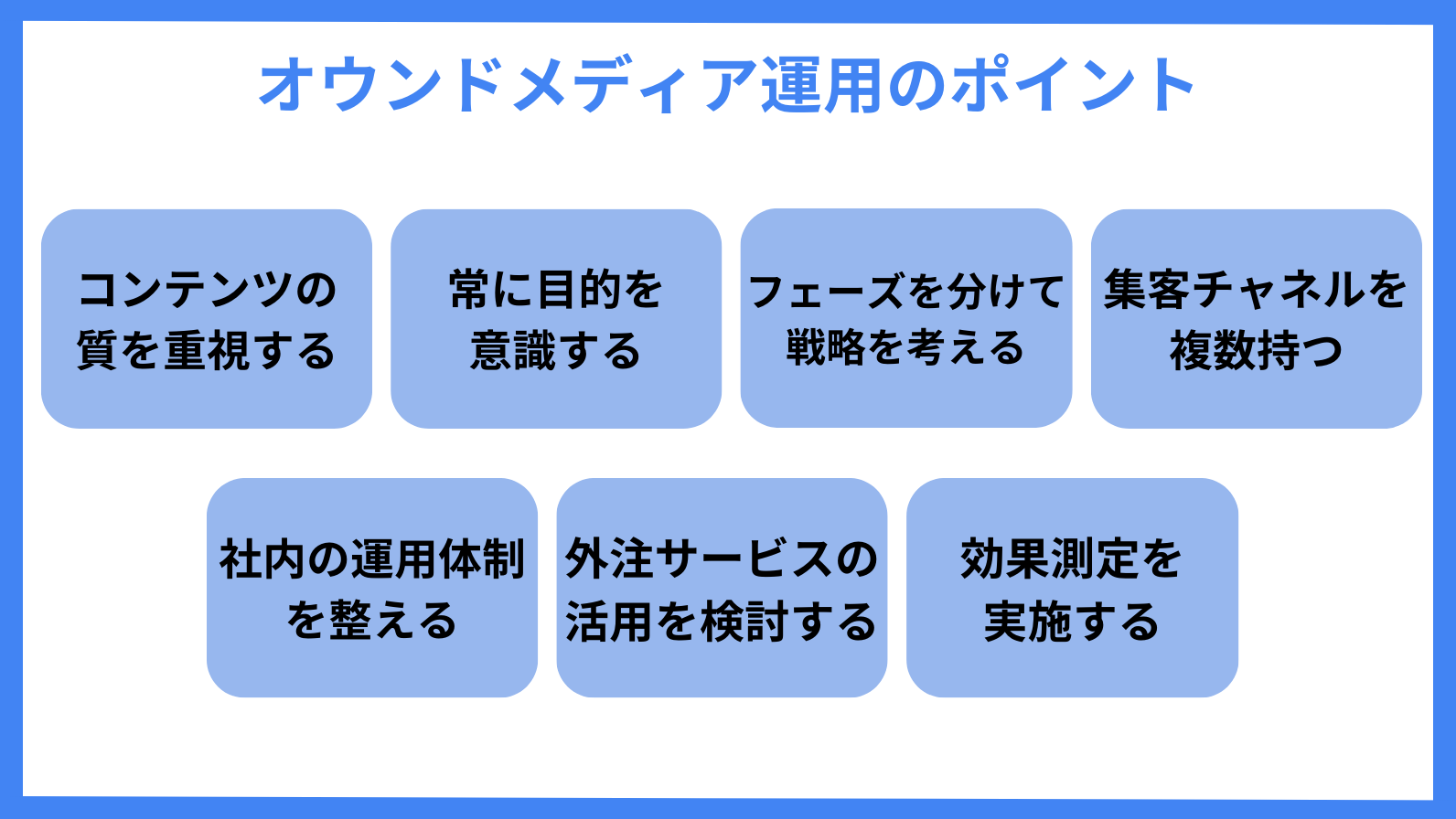

オウンドメディア運用のポイント

続いて、オウンドメディア運用時のポイントを紹介します。オウンドメディアの目的をより早く達成し、オウンドメディアの効果を最大化するために、ぜひ参考にしてみてください。

オウンドメディアの集客で成功するための具体的な方法を徹底解説!

コンテンツの質を重視する

オウンドメディアで成果を出すためのポイントとして重要なのが、コンテンツの質です。質の高いコンテンツとは、読者の役に立つ、有益な情報が分かりやすくまとめられているコンテンツのことを指します。

コンテンツの制作者側が書きたいことではなく、読み手が知りたいことをコンテンツにするようにしましょう。

さらに、他メディアにないような自社独自のオリジナリティーがあることも重要です。自社ならではのノウハウや調査データなどを活用するといいでしょう。

インターネット上にある情報をまとめただけのものや、信ぴょう性の低いコンテンツは避けるようにしましょう。

また、SEOで高評価を獲得し、上位表示させるという点においても、コンテンツの質は重要です。記事を大量に投稿するだけでは、コンテンツの上位表示化が難しくなっています。

ユーザーファーストでEEATの観点を満たした質の高いコンテンツを作成することで、Googleからの評価を向上させ、自社オウンドメディアの上位表示化につながります。コンテンツ制作の視点については、後ほど詳しく解説するので、併せて参考にしてください。

常に目的を意識する

オウンドメディアを効果的に運用するためには、まず明確な目的を設定することが重要です。目的は企業によって異なりますが、事業拡大や採用の課題解決などが一般的です。

目的が定まったら、その目的を達成するための具体的な成果指標(KPI)を考える必要があります。

例えば、売上拡大が目的であれば、お問い合わせ数や資料請求数などのリード数をKPIとして測ることができます。採用におけるエンゲージメントの向上が目的であれば、採用エントリー数などがKPIとなります。

また、目的に合わせて適切なコンテンツ戦略を立てることも重要です。目的が明確であれば、それに応じた情報やメッセージを発信することができます。例えば、商品やサービスの売上拡大が目的であれば、商品の特徴や使い方などの情報を提供するコンテンツを作成します。

さらに、オウンドメディアの運用には継続性が求められます。定期的に新しいコンテンツを発信し、ユーザーとの関係を築いていくことが重要です。定期的な更新やユーザーとのコミュニケーションを通じて、信頼関係を構築し続けることが大切です。

これらを意識しながら取り組むことで、効果的なオウンドメディアの運用を実現できるでしょう。

フェーズを分けて戦略を考える

フェーズごとに戦略を考えて運用する必要があります。

例えば、オウンドメディアを直接収益化したい場合には、まず一定のトラフィック数を獲得する必要があります。したがって、収益化に関する戦略は、メディアが成長した段階で考えたほうが良いでしょう。

また、企業によって、リード獲得を優先するのか、ブランディングを優先するのか、優先度は異なります。リードの獲得が最優先であれば、まずリード獲得の戦略を立て、一定の成果を得た後にブランディングの施策に移行することが重要です。

フェーズごとに戦略を考えることで、目的の達成に向けた効果的なアプローチができるようになります。BtoBのオウンドメディアの運用初期は、トラフィックの増加に重点を置き、メディアが成長するにつれて問い合わせやリードの獲得に注力して取り組むのが良いでしょう。

SEO・SNSなど集客チャネルを複数持つ

オウンドメディアは、SEO(ウェブサイトを検索エンジン上でより上位に表示させるための施策)やSNSなど流入導線である集客チャネルを複数持ち、運用していくことが重要です。

多くの企業がSEO対策を行ったオウンドメディアを運用している中で、上位表示させるのには時間がかかり、長期的な視点で見ても確実ではありません。そのため、SEO対策をしっかりと実施しながら、SNSなどを通じた流入の獲得が必要です。

ただし、同時にSNSの運用も必要です。SNSで定期的に情報を発信したり、ユーザーとコミュニケーションを取ったりすることで、フォロワーを獲得しましょう。

また、オウンドメディアのコンテンツも、拡散させることを目的としたものを定期的に作成してもいいかもしれません。

SNSを活用したオウンドメディア集客の詳細はこちらを参考にしてみてください。

社内の運用体制を整える

オウンドメディアの運用には、社内の運用体制を整えることも重要です。オウンドメディアは成果を出すまでに時間がかかり、かつ直接的な成果が見えにくいため、運用メンバーのアサインや工数の確保が後手に回りがちです。

しかし、オウンドメディアで成果を出し、目的を達成するためには、メディア運用に精通したメンバーをアサインし、十分な人員を確保することが必要です。

オウンドメディアは、質の高いコンテンツを高頻度で更新することがメディアの成長に直結します。そのため、早く成果を出したいのであれば、その分運用リソースを多くかける必要があるでしょう。

外注するとしても、自社の状況や目的と照らし合わせながら運用しなければなりません。外注先と協力をし、運用体制を整えることをおすすめします。

外注サービスの活用を検討する

オウンドメディアは運用を継続することで成果につながりますが、社内のリソース不足が原因で継続できないという課題を抱えている企業は多いでしょう。このような課題を解決するには、外注サービスの利用がおすすめです。

外注をすると、オウンドメディアの戦略の設計からコンテンツの制作・分析まで任せられます。そのため、社内のリソース不足で進まなかったオウンドメディアの運用が進行・継続するようになります。

また、外注することでプロの視点から戦略設計ができます。経験豊富な外注サービスに任せることで、効果的なオウンドメディアの戦略を設計でき、高い効果を得られる可能性が高いです。

さらに、プロに外注することで良質なコンテンツを定期的に発信できます。コンテンツの質が高ければ、検索結果で上位に表示されたり、SNSでシェアされたりする可能性が高まります。

外注先を選ぶ際には、業界での実績や経験があること、担当者との相性が良いこと、戦略や分析まで網羅していることなどを考慮することが重要です。

オウンドメディアの制作会社おすすめ19選|選び方のコツもご紹介!

オウンドメディア運用代行の効果とは?外注先を選ぶポイントも解説

定期的に効果測定を実施する

オウンドメディアの運用では、定期的に効果を測定し評価していくことが重要です。

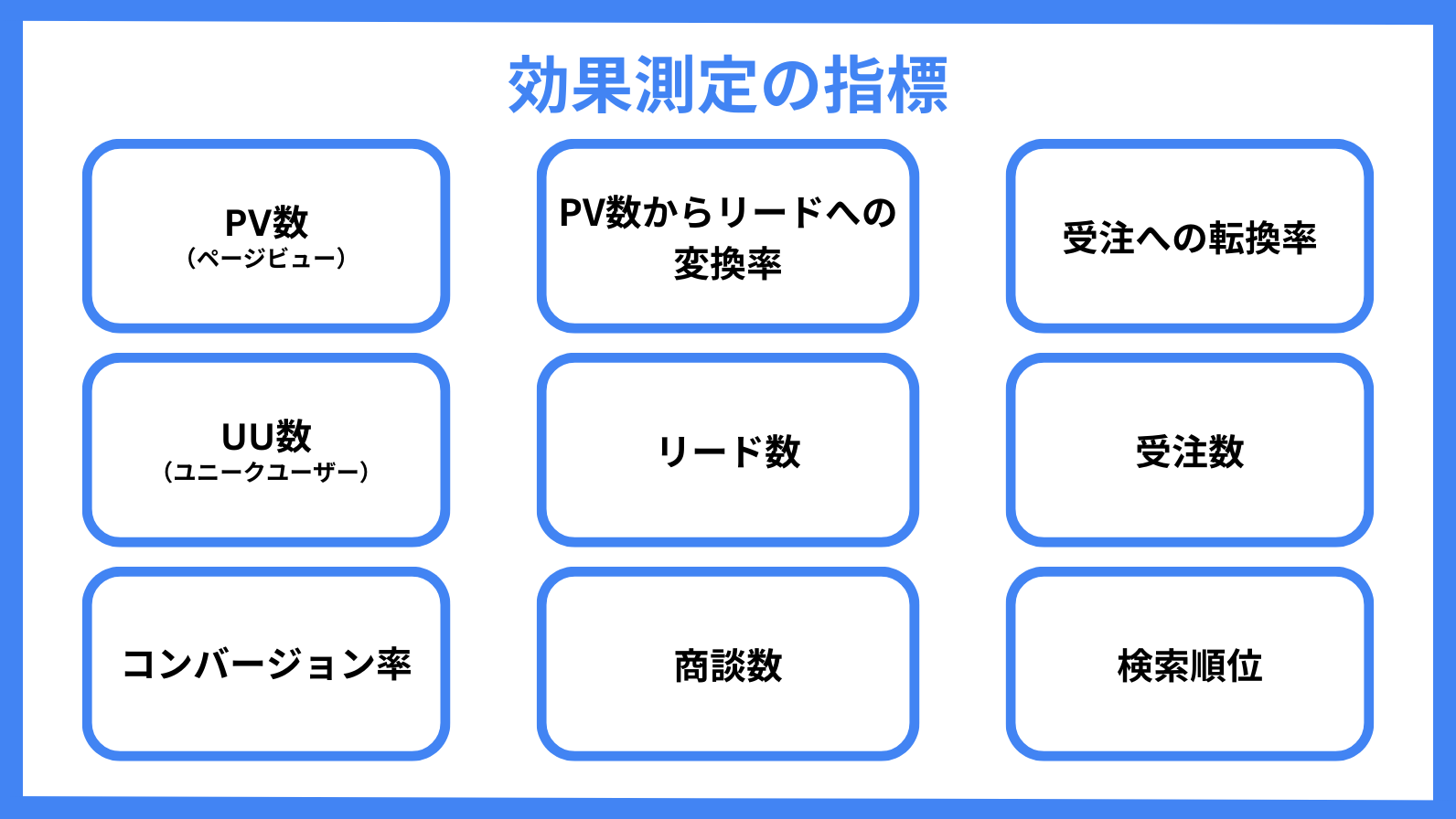

オウンドメディアの指標としては、PV(ページビュー)数、UU(ユニークユーザー)数、コンバージョン率、PV数からリードへの転換率、リード数、商談数、受注への転換率、受注数、検索順位などが一般的に使用されます。

これらの指標は数字で判断できるものであり、施策の効果が明確にわかります。

オウンドメディア立ち上げ時には、具体的な定義が困難な指標もありますが、PV数やCVR、リード数、検索順位などは分かりやすい目標となります。まずは検索順位やPV数を上げることを目標にし、その後、リード数を増やすことを目指すのが一般的です。

また、過去のデータや作業量、時間、リソースなどを考慮し、適切で達成可能なKPIを設定することも重要です。適切なKPIを設定して定期的に評価することで、目標達成に近づくことができます。

オウンドメディアの評価基準や目標設定は難しい部分もありますが、適切なKPIを設定し、成果を数字で報告することで、社内での理解度も上がるでしょう。

オウンドメディア運用において重要なコンテンツ制作のポイント

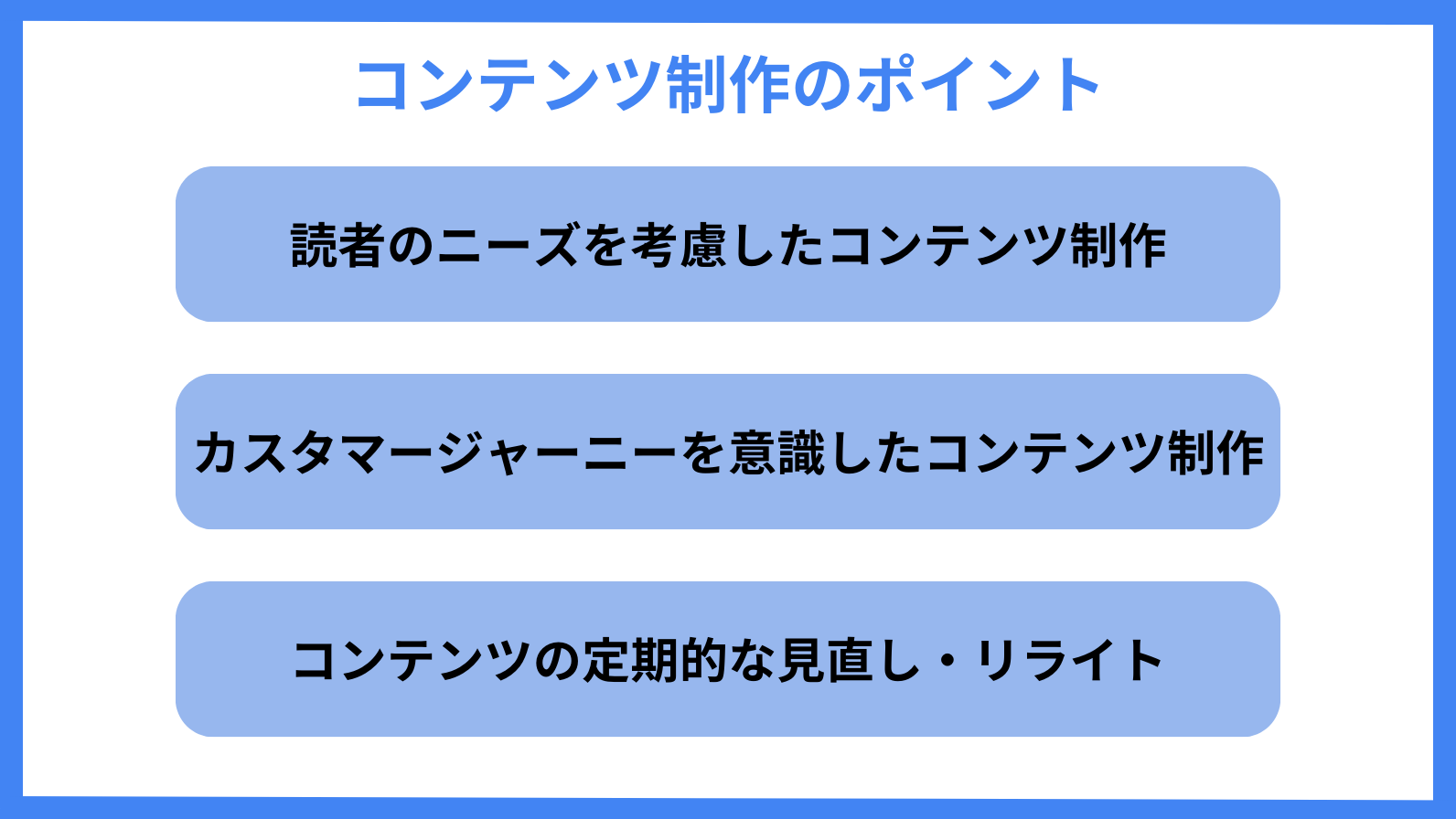

オウンドメディア運用において重要となる、コンテンツ制作におけるポイントを紹介します。コンテンツの質が重要であることを前述しましたが、ここではどのような視点を持ってコンテンツ制作すべきかを解説します。

記事にたどり着いた読者のニーズ

記事にたどり着いた読者のニーズについて考える必要があります。読者自身が求めている情報がかかれたコンテンツでなければ、読者はすぐに離脱してしまいます。SEOであれば、読者がなぜそのキーワードで検索したのか、検索意図を考えるようにしましょう。

キーワードの検索意図は、上位表示されている記事やサジェストキーワードから判断できます。キーワード選定時や執筆に取り掛かる前に調査しておきましょう。

また、読者のニーズに合った内容がコンテンツの中に含まれているのかが、Googleからの評価を左右します。積極的に、競合記事やサジェストワードを利用するようにしましょう。

ただし、情報をまとめるだけでは、他のメディアと同様のコンテンツになってしまいます。自社にしか出せない情報やノウハウなどのオリジナリティ、誰が書いたのかといった情報の信ぴょう性が大切です。

カスタマージャーニーを意識したコンテンツ制作

コンテンツ制作時には、カスタマージャーニーを意識することも重要です。カスタマージャーニーとは、顧客が商品やサービスを知り、購入・契約に至るまでの道のりのことです。

オウンドメディアの目的をもとに、カスタマージャーニーの中でオウンドメディアがどんな役割を果たすのかを考える必要があります。

例えば、問い合わせ数や購入数などコンバージョンの獲得をオウンドメディアの目的とする場合には、すでに検討段階にある読者に向けて、比較検討のコンテンツを最初に作り始めるのがよいでしょう。

ただし、比較検討コンテンツは、ターゲットの数が限定されてしまうため、比較的早めにリーチしきってしまいます。そのため、認知や興味関心の段階にいる人にもアプローチし、ナーチャリングをするためのコンテンツが必要となります。

まずは、比較検討層のためのコンテンツを作成し、その次に興味関心、認知といったターゲット層にアプローチしていくのが良いでしょう。

このように、カスタマージャーニーを意識することで、オウンドメディアでどのようなコンテンツを作成すべきなのか、どのような優先順位でコンテンツを作成すべきなのかがわかるようになります。

コンテンツの定期的な見直し・リライト

オウンドメディアの運用においては、コンテンツのリライト(見直し)も重要な施策です。特にSEO対策を考える場合には、積極的にリライトすることが大切です。

リライトの重要な目的の一つに、最新の情報を発信することが挙げられます。コンテンツは作成時点の情報で書かれているため、時間の経過とともに古くなってしまいます。そのため、古い情報を新しい内容に更新するためにリライトが行われます。

SEOで上位表示化するためには、コンテンツの質そのものを向上させる必要があります。

ターゲットのニーズから考え、必要な内容をコンテンツ内に入れられているのかを精査し、また、検索結果に上位表示している競合のコンテンツと比較し足りていない内容はどこなのかを調査するようにしましょう。

このようなプロセスを経て、ターゲットのニーズをみたすコンテンツを作成できるようブラッシュアップしていきましょう。

オウンドメディアを運用する際には、定期的にリライトを行うことが重要です。意識すべき点ややるべきことを解説しましたので、ぜひ実行してみてください。

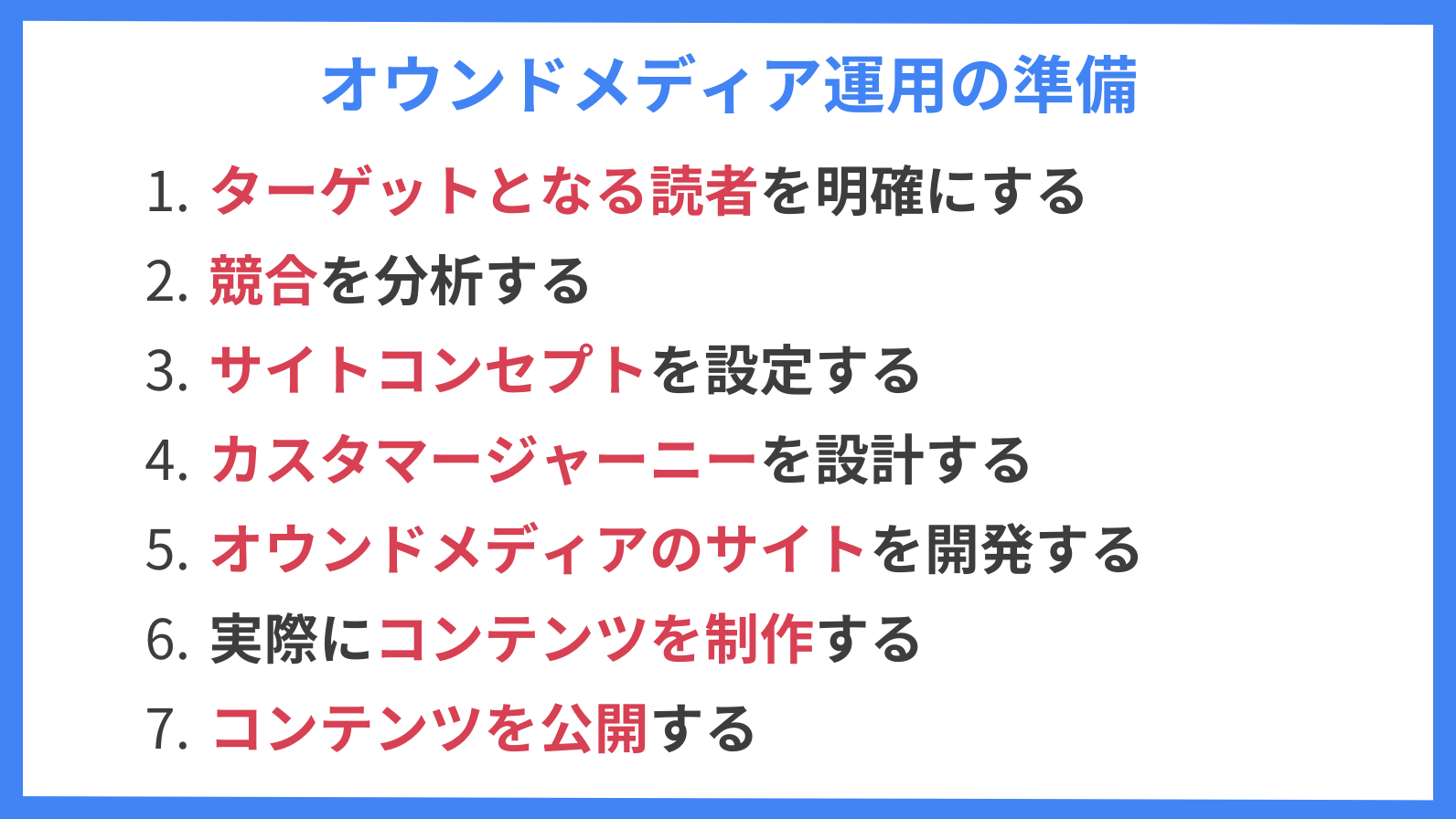

オウンドメディア運用の準備

オウンドメディアの運用を始める前に準備すべきことを解説します。オウンドメディアの運用は目的によって異なると述べましたが、成果につなげるためには事前の準備が重要です。

オウンドメディア記事制作の手順を解説!書き方のコツも紹介

オウンドメディア設計の手順を解説!成功するためのポイントとは?

ターゲットとなる読者を明確にする

目的や目標を設定し、ターゲットを具体化、明確化します。オウンドメディアの目的に応じて、ターゲットとなるオウンドメディアの読者を想定しましょう。BtoB企業の集客であれば、対象企業の業界や業種、企業規模、読者の役職、抱えている課題などを設定します。

上記に加え、ターゲットとなる読者が普段どのように情報収集をしているかについても考える必要があります。ウェブ検索をメインとしているのか、SNSやYouTubeを主に使用しているのかなどによってもアプローチの方法が異なります。

このように、ターゲットを明確にすることで、オウンドメディアではどんな人にどのようなコンテンツを提供すべきなのかが明確になります。具体化すればするほど、さまざまなコンテンツ案が浮かんできますので、ぜひやりきってみてください。

競合を分析する

オウンドメディアの運用を始める前に、競合の分析も行いましょう。競合他社がどのようなメディアを運用しているのかを調査します。具体的には、競合がどのようなキーワードで上位表示ができているのか、どのような記事コンテンツを何本投稿しているのか把握します。

競合が自社が狙っているキーワードと同じキーワードに対してコンテンツを作成していれば、ターゲットとのズレがないということになります。

また、競合が何本コンテンツを投稿しているか、どのくらいのクオリティの記事を投稿しているのかで、コンテンツの上位表示の難易度が変わります。

競合調査を通じて、どのキーワードを対策するのか、コンテンツはどのくらいのクオリティのものを、何本作るのかを明確にするようにしてください。

また、より多くの読者を獲得し、オウンドメディアの目的を達成するためには、より質の高い情報を網羅的に掲載し、オリジナリティーを出す必要があります。自社のノウハウや体制で実現できるかについても、再度検討すべきでしょう。

サイトコンセプトを設定する

競合の分析まで終わったら、明確なコンセプト設定を行いましょう。コンセプトを決めずに制作を進めると、方向性が定まらず、まとまりのないサイトになってしまいます。

また、コンセプトがないと読み手に伝わりにくいサイトになり、成果に結びつきません。オウンドメディアのコンセプトとは、全体で共通する指針や方向性を表しています。

コンセプトが定まっていると統一感を持たせられるだけでなく、ユーザーにサイトの特徴を伝えやすくなります。

また、コンセプトを設定することでブランディングにも良い影響を与えるでしょう。コンセプトが確立されたオウンドメディアでは、ユーザーに特定のイメージを持ってもらえますし、ファン(定期購読者)となってくれる可能性も高まります。

ブランディングが成功すれば、SEOへの効果も期待できるため、オウンドメディアを立ち上げる際には必ずコンセプト設定を行いましょう。

カスタマージャーニーを設計する

サイトコンセプトが定まったら、顧客と企業の接点や顧客の体験、心理、感情を時系列で可視化するカスタマージャーニーを設計することが重要です。

顧客が何を必要としているか、そして企業がそれにどのように応えているかをはっきりさせるための手段として、カスタマージャーニーが役立ちます。これは、顧客が接する各場面で企業が用意するべき情報やコンテンツを考える戦略的なツールでもあります。

カスタマージャーニーを作成する過程で、顧客の期待や行動、感情を想像し、顧客を理解するスタンスを身につけることができます。また、カスタマージャーニーを共有することで社内の共通認識が生まれ、顧客視点に立った施策を立案することができます。

オウンドメディアの場合、商品やサービスのカスタマージャーニーから出発し、オウンドメディアのコンテンツを活用する方法を考えることが重要です。

カスタマージャーニーの可視化により、コンテンツの方向性が定まり、戦略に沿った制作が可能になります。また、優先度の高いコンテンツを把握することで、効率的なコンテンツ制作ができるでしょう。

オウンドメディアのサイトを開発する

オウンドメディアのサイトを開発するためには、いくつかのステップがあります。

まず、サーバーとドメインを準備する必要があります。オウンドメディアはPVの増減が大きくなりやすいため、柔軟に容量や機能を変更できるサーバーを選ぶことが重要です。

また、既存の企業ドメインのサブドメインやサブディレクトリを活用することも検討すると良いでしょう。

次に、サイトのデザインを決めます。色使いや配置方法、フォント、ロゴなどは、ユーザーの印象に影響を与える重要な要素です。これまでに決定してきた目標やコンセプトを考慮しながら、ユーザーにとって魅力的なデザインを作りましょう。

最後に、サイトを制作します。デザインが決まれば、エンジニアやプログラマーにサイトの制作を任せることがおすすめです。

ただし、SEOが必要となる部分はマーケティング部門が担当するのが良いでしょう。SEOは常に変化する分野であり、専門的な知識が必要です。予算がある場合は、SEOの専門家に依頼することも考えましょう。

実際にコンテンツを制作する

実際にコンテンツ(記事)を作成するにあたって、ポイントが2つあります。

1つ目のポイントは、SEOを考慮して記事のキーワードを選定することです。検索ボリュームが大きく、より多くのユーザーに入ってきてもらえる可能性の高いキーワードは、対策しているサイトが多く上位表示が難しくなっています。

そのため、オウンドメディアを立ち上げた直後に対策を始めるとすぐに効果が得られない場合が考えられます。まずは、検索ボリュームが小さく自社のサイトの上位表示化させやすいキーワードも対策していくようにしましょう。

2つ目のポイントは、 記事制作におけるレギュレーションをまとめておくことです。特に複数人でコンテンツを制作する際は、メディアの統一感を出すという意味で最初のルール決めが重要となります。

目的、ペルソナ、キーワードとタイトルの付け方、画像の形式、記事のトーン&マナー、リンク、禁止事項などを設定しましょう。また、ライティングは社内のリソースでも行えますが、クオリティを高めつつ効率的に運用したい場合は外注することも検討しましょう。

コンテンツを公開する

コンテンツが完成したら、可能な限り早く公開しましょう。 いち早くGoogleに自社の記事をインデックスされることを優先するようにしてください。

インデックスとは、Googleに自社の記事が登録されることを指し、このインデックスがされることによって検索結果に表示されます。

また、公開頻度を社内で取り決め、読者の関心を維持するためにコンテンツを定期的に公開することも検討しましょう。SNSやメールマガジンなどのチャネルを活用して情報を拡散し、読者とのコミュニケーションを図ることも重要です。

公開後は分析を行い、検索順位やクリック数などのデータをもとに、コンテンツの改善や戦略の見直しを行いましょう。

オウンドメディア運用の成功事例

オウンドメディアのデザインで参考になる事例20選|コツもご紹介!

オウンドメディアの成功事例10選と3つのポイント|自社の運用戦略に活かそう

オウンドメディアにありがちな失敗11選|注意すべきポイントも解説

手間いらず株式会社

手間いらず株式会社のオウンドメディアの事例を紹介します。同社では、FXに関するオウンドメディアを運用していましたが、社内のSEOの知見が不足しており、既存コンテンツのPV数が少ないこと、金融の専門知識が足りないことを課題としていました。

Hub Worksに相談いただき、SEOやコンテンツマーケティングのアドバイスはもちろん、金融業界の独自知見や専門性を踏まえ、メディアの方針についてもサポートしました。

結果、PV数は半年で約8倍になり、今までほとんど読まれなかったページでもコンバージョンが付くようになりました。

詳細はこちら

SaaS事業社

SaaS事業社が短期間で多くの記事を作成することで、SEOランキングを飛躍的に向上させた事例を紹介します。

同社は、新サービスのプロモーションのために、数百本の記事を迅速に作成する必要がありましたが、社内にはコンテンツ作成のノウハウやリソースが不足していました。

そこでHub Worksにご相談いただき、この課題を解決するために、体系的なコンテンツ制作プロセスを構築しました。

具体的には、クライアントのニーズを理解するためのキックオフミーティング、専門家チームによるコンテンツ作成、品質管理をおこないました。その結果、同社は毎月30〜50本の高品質な記事を公開することができました。

結果、コンテンツの品質と量が大幅に向上し、検索エンジンからのトラフィックが増加することで、SEOランキングも大幅に向上しました。

詳細はこちら

株式会社産経デジタル

株式会社産経デジタルは、新サービス「BizJob」の立ち上げにあたり、BizJobの認知度を高めるためにコンテンツマーケティングの実施を検討していました。しかし、コンテンツマーケティングの経験や社内のリソース不足が課題となり取り組めずにいました。

そこでHub Worksにご相談いただき、同社のニーズに基づいてコンテンツマーケティング戦略を策定し、月間20〜30本の記事の作成を目標として、コンテンツマーケティングの支援を行いました。

さらに、SEO対策やコンテンツの構成についてもHub Worksがサポートしました。その結果、わずか3ヶ月で月間20万PVを獲得し、同社lはBizJobの認知度を大幅に向上させることができました。

具体的には、コンテンツマーケティング戦略の策定、コンテンツの作成、SEO対策、コンテンツの構成などの取り組みを行うことで同社はコンテンツの品質と量を大幅に向上させ、検索エンジンからのトラフィックも増加しました。

詳細はこちら

株式会社5core

株式会社5coreは、自社のビジネスに関連するキーワードで検索エンジンのランキングを向上させたいと考えていましたが、記事のリライトを行う社内リソースを確保できないことが課題でした。

また、外注を行うにしても、クオリティやスピード感、品質などに不安があり、どこに依頼してよいかも分からない状況でした。

そこで、Hub Worksがテスト発注として同社の依頼を受けることが可能だったことが決め手となり、SEOの改善のための支援を依頼していただきました。

テストにも関わらず記事の検索順位がUPし、同社のこれまでの課題が解決されました。その後、テストに続いて様々なジャンルの記事を加筆、修正し、SEO対策、SEO戦略を実施し、いずれの記事も検索順位の向上に成功しました。

これらの取り組みにより、複数のキーワードにおいてわずか1か月以内にランキングを向上させることに成功し、結果、同社は記事の品質向上とSEO対策に成功しました。

詳細はこちら

まとめ

本記事では、オウンドメディア運用のポイントを解説しました。

オウンドメディアの運用では、目的の設定が重要です。目的に応じて、ターゲットとなる読者やコンテンツ内容が変わってきます。

目的に沿ったコンテンツとなっていなければ、期待した成果を得ることが難しいです。すでにオウンドメディアを立ち上げ、運用している場合にも、再度オウンドメディアの目的を振り返り、社内で共通認識が持てるよう確認することをおすすめします。

オウンドメディアの運用を効率よく効果的に行いたい、なかなか成果につながらないという方は、本記事を参考に、運用方法を見直してみてください。

株式会社HubWorks マーケティング部 2021年よりインターネット広告代理店に入社し、月間数億規模の広告運用を経験。 2022年に株式会社Hub Worksに入社しマーケティング担当者として、ウェブ広告やSEOなどの集客、 記事やホワイトペーパー作成などのコンテンツ制作業務に従事。

-2.png)