SEO記事とは?構成案の作り方や書き方のポイントをわかりやすく解説!

Webマーケティングで集客やコンバージョンを獲得するには、SEO記事の作り方を押さえた方が得策です。検索エンジンから調べ物するユーザーも多いため、上手く運用できれば幅広い層と繋がるきっかけが生まれます。

この記事ではSEO記事の具体的な仕組みを解説しつつ、構成案の作り方や本文の書き方を紹介します。ポイントを押さえ、Webマーケティングに生かしてください。

・SEO記事の具体的な概要

・構成案の正しい作成方法

・記事執筆時におさえるべきポイント

SEO記事とは?

SEO記事とは、検索順位で上位を狙うコンテンツのことです。そもそもSEOは「Search Engine Optimization」の略称で、日本語では「検索エンジン最適化」と呼ばれています。

検索エンジンからアクセスしたユーザーに対して、有益な情報を届ける役割があります。

Webマーケティングに着手する企業は、基本的なスキルであるため身に付けておいた方が賢明です。検索順位で上位に表示されるには、ユーザーに寄り添ったコンテンツを作成してください。

SEO記事が重視されている理由は、多くのユーザーが変わらず検索エンジンを使用しているためです。スマホが普及した現代では、SNSや動画サイトからも情報を獲得する人もいます。

しかし多くのサービスが登場しながらも、検索エンジンの利用者の割合は2021年時点でも9割を超えていました。さらにその9割がGoogleを使うと示したデータもあります。今後もSEO記事は、Webマーケティングにおいて重要な施策となるでしょう。

SEOで評価されやすい記事とは?

SEOで評価されやすい記事は、ユーザーのニーズにしっかりと応えている点が特徴です。いくら豊富な情報を並べても、自己満足で終わってしまうとユーザーは離脱してしまいます。結果的に検索順位を落としてしまうかもしれません。

記事を作成するときは、多くの人の課題を解決させる視点を持って取り組むことが大切です。

記事の中身だけではなく、ページ全体の見映えも良くなるとSEO順位で有利に働きます。背景や文字の色合いやタグの使い方など、細かい設定を見直さなければなりません。

またページの容量をできる限り小さくし、表示スピードを上げる必要もあります。評価されるポイントをリストにまとめ、1つずつチェックしながら運用するといいでしょう。

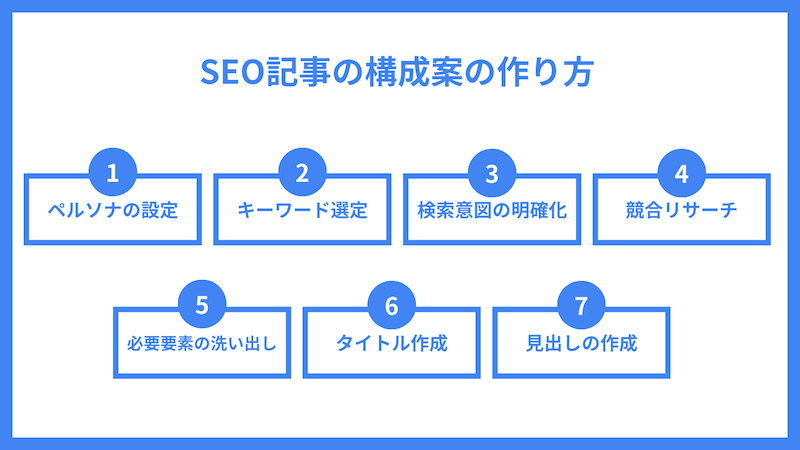

SEO記事の構成案の作り方

SEO記事のベースを整えるには、構成案をしっかりと作らなければなりません。タイトルや内容だけではなく、検索エンジンに評価されるための戦略を考えます。構成案作りで意識したいポイントについて解説します。

オウンドメディア設計の手順を解説!成功するためのポイントとは?

ペルソナの設定

SEO記事の構成案作りにおいては、ペルソナの設定が重要です。ペルソナは自社の商品やサービスを利用するユーザーのイメージ像を指します。

ターゲット層とは異なり、特定の人物の住んでいる地域や家族構成、生い立ちなどを細かく想定することがポイントです。

ペルソナを決めると、記事の方向性が定まりやすくなります。記事のテーマも、基本的にはペルソナに合わせて決められるためです。

例えば「都内でOLとして働く20代の女性」を想定すると、記事で紹介したい商品やサービスもある程度選定できるでしょう。どの情報に興味を持つかもイメージしやすくなるはずです。

記事のクオリティを高めるためには、構成案作成の段階でペルソナを具体的に定めてください。

キーワード選定

SEO記事においては、キーワード選定も重要な施策のひとつです。キーワード選定とは、ユーザーが検索しそうな言葉を記事に取り入れる手法を指します。基本的にユーザーは「SEO対策 やり方」と検索ボックスに入力して調べ物をします。

キーワードを選ぶときには、多くの会社でリリースされているツールを使うといいでしょう。ユーザーの検索履歴から、トレンドについて教えてもらえるツールも存在します(Googleトレンドなど)。

主観的なイメージだけではなく、客観的なデータも上手く活用してください。

コンテンツのテーマやペルソナが定まれば、キーワードもいくつか候補が挙げられるはずです。何も思いつかない場合は、コンセプトを再度見直すことをおすすめします。

検索意図の明確化

構成案を作成する際には、ユーザーの検索意図も想定してください。なぜユーザーがそのキーワードで検索するのかをイメージできれば、記事の方向性もより具体化されます。

例えば「SEO対策 やり方」がキーワードと仮定します。仮にユーザーがこのワードで検索する場合、SEO対策の方法を知らない可能性が高いでしょう。すなわちWebマーケティングの初心者であり、まだ始めたばかりの段階であるケースが考えられます。

ここまで具体的にイメージできていれば、検索意図もある程度は明確にできるはずです。ユーザーの立場になり、どのような悩みを抱えているのかを考えます。

さらに検索意図の根拠が欲しいのであれば、ペルソナのニーズをリサーチして押さえるといいでしょう。

競合リサーチ

SEO記事で構成案を作成する上では、競合リサーチも大切です。コンテンツで設定したキーワードを実際に検索ボックスで入力しましょう。検索画面の中から、なるべく上位に表示されているWebサイトへアクセスしてみてください。

上位に表示されているWebサイトは、SEOから高く評価されている証拠です。ユーザーに対して、有益なコンテンツを届けている可能性も高いでしょう。競合サイトの内容を参考にすれば、効率良く良質なコンテンツを制作できます。

競合を参考にしながら記事作成するときは、コピペ率が高くならないように注意しましょう。コピペ率が高いとGoogleにオリジナル性がないと評価され、検索順位を落とす恐れがあります。

競合を参考にしつつも、自社独自の観点からコンテンツ制作に取り組んでください。

必須要素の洗い出し

検索意図や競合リサーチまで進めると、あらゆる情報を入手できるはずです。そこから記事に必要な情報の洗い出しを行います。洗い出しをする際には、記事のキーワードに合わせることを意識しましょう。

「SEO対策 やり方」をキーワードにするのであれば、対策方法に焦点を当てた方が得策です。他の情報も記事に残してしまうと、読者は何の話をしているのかが掴めなくなります。

コンテンツの方向性を定めるためにも、情報の洗い出しはしっかりと行ってください。

必要ないと判断した情報も、別の記事を作成する際に使える可能性があります。必須要素の洗い出しを行いつつも、今後のコンテンツ制作で扱うトピックとしてメモに残すといいでしょう。

タイトルの作成

記事の内容をある程度決めたら、タイトルの作成に移ります。タイトルは検索画面で最も目立つ部分となるため、時間をかけてしっかりと設定しなければなりません。ユーザーの目を引くことを意識して、アクセス数の増加を狙ってください。

SEOで評価されるには、キーワードをタイトルの前半部分に設定します。「SEO対策 やり方」の場合は「SEO対策のやり方を解説!〇〇〇」のような書き方が一般的です。

前半部分に設定することで、検索エンジンも当該ページを認識しやすくなります。

タイトルの文字数は、基本的に28〜32文字で構成した方が賢明です。あまりにも長すぎると、タイトルの途中で文字が見切れてしまいます。文字数を数えながら設定しましょう。

見出しの作成

本文を記載する前に、見出しから作成すると記事が書きやすくなります。見出しを設けることで、記事の全体像をイメージできます。なるべく最も伝えたい内容が前半に来るような配置を意識してください。

見出しを設定するときのポイントは、自然な形でキーワードを入れることです。検索エンジンもそのワードを認識しやすくなり、SEOで高評価を貰える可能性も高まります。

しかしキーワードを多く取り入れすぎても、不自然な見出しとなってしまいます。検索順位を落としかねないため、使いどころをしっかりと見極めましょう。

見出しは<h2>タグや<h3>タグが使われます。コンテンツ制作へ取り掛かる前に、HTMLのルールをしっかりと押さえなければなりません。

SEO記事を上位表示させるポイント

構成案を作り終えたら、SEO記事の本文作成に移ります。検索順位で上位を狙う上で、本文にも書き方のコツが存在します。

Webマーケティングで成果を上げるには、あらかじめ押さえておきたい部分です。SEO記事の書き方を簡単にまとめましょう。

オウンドメディアの集客で成功するための具体的な方法を徹底解説!

オウンドメディア運用のポイント|成功事例に学ぶ効果的な運用方法

SEO記事の書き方とは?制作時に最低限おさえたいポイント13選

検索意図にあった内容を執筆する

SEO記事を書くときは、検索意図に合った内容を心がけてください。検索意図は、ユーザーのニーズに直接影響を与える部分です。しっかりと内容を合わせることで、ユーザーに寄り添った文章を作成できます。

検索意図を意識したコンテンツは、検索エンジンから高評価を貰いやすいため押さえておくといいでしょう。「Googleが掲げる10の事実」でも、1番目にユーザーを意識することの重要性について触れられています。

検索意図に沿った文章を書く際には、ユーザーが最終的に何を達成したいかを考えましょう。「SEO やり方」がキーワードの場合は、検索順位を上げてアクセス数やコンバージョン獲得に繋げたいと思うはずです。

ユーザーのゴールを想定し、上手く結びつける必要があります。

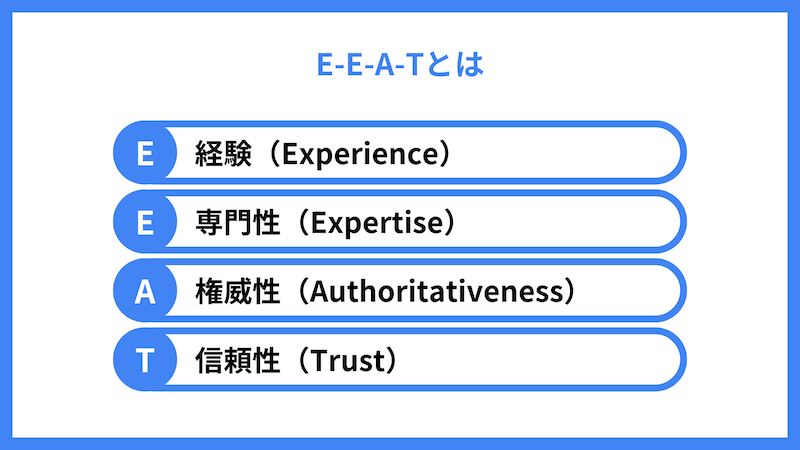

E-E-A-Tを意識する

SEO記事では、E-E-A-Tの意識も重要です。これらは順番に、経験-専門性-権威性-信頼を意味する英語の頭文字を並べています。

検索順位を決める上で、Googleが重視する評価基準のひとつです。SEO記事には、全ての性質が備わっていなければなりません。

E-E-A-Tを高める方法を、いくつかご紹介します。

経験(Experience)や事例を含めた記事を作成する

E-E-A-Tの「経験(Experience)」を高めるためには、記事に関連する経験やノウハウをコンテンツに含めることが有効です。

例えば、医療機器に関する記事を執筆する場合、実際に医療機器の設計・販売に携わっている人や、使用している医者の実体験を含めることが有効です。

独自の経験を記事に反映させることで、その方にしか書けないオリジナリティのあるコンテンツになり、ユーザーを惹きつけられます。

また、購入者・利用者の声や導入事例を掲載するのも有効です。実際に利用している人のエピソードを掲載することで、ユーザーの共感を呼び、問い合わせにつなげることができます。

専門性(Expertise)を示すために資格情報を記載する

E-E-A-Tの「専門性(Expertise)」を高めるためには、執筆者や監修者の専門資格を記載するのが良いでしょう。

例えば、税金に関する記事を税理士資格を有するライターが執筆する場合、税理士が執筆したことを記載すれば記事の権威性が高まります。

また、専門家としてのノウハウを記事に組み込むことも、専門性を高めるうえで重要です。

権威性(Authoritativeness)を得るために公的な認定等を掲載する

運営会社に対するくるみん認定、えるぼし認定などの行政機関による認定制度を掲載することは、運営元の権威性を高めるのに有効です。

優良企業の運営しているサイトであると示せるからです。会社の商品や技術が表彰された経歴も、ぜひサイトに掲載しましょう。

また、被リンクやサイテーションを獲得することも、権威性の向上に有効です。他のサイトで引用されることで、サイトの権威性が高まります。

信頼性(Trust)を高めるためにSSLを導入する

SSL(暗号化通信)とは、インターネット上の通信を暗号化する技術を指します。SSLを導入することで、Webサイト上のデータ通信を傍受・改ざんされるリスクを低減することができます。

GoogleはSSLの導入を推奨しており、順位評価基準にも採用されています。そのため、SSLは必ず導入しましょう。

キーワードを含める

SEOで評価されるには、本文にもキーワードを含めるように意識します。記事の方向性が明確になるほか、検索エンジンが意図を把握しやすくなるためです。またキーワードのみならず、関連語や共起語も積極的に活用しましょう。

関連語は検索キーワードから、ユーザーが連想する言葉です。「ブログ」がメインのワードとなる場合は、「一般人」や「作成」が主な関連語に該当します。共起語は関連性が強く、キーワードと併用されやすい言葉です。

SEO記事ではキーワードを含めつつも、不自然な文章にならないよう注意する必要があります。あくまでコンテンツ制作の目的は、情報を分かりやすくユーザーに伝えることです。

キーワードはできる限り入れる程度で留め、文章の完成度を優先してください。

タグを正しく設定する

SEO記事では、見出し以外にも数々のタグが用いられます。数多くの種類を押さえ、正しく設定できるように心がけなければなりません。検索エンジンはHTMLに備えられたタグを見て、コンテンツの内容を評価します。

タグにはさまざまな種類があります。SEOと深く関わるのはHTMLタグであり、主な例として挙げられるのが文字の装飾です。

例えば太文字にしたい場合は、該当する文の前後に<b>〜</b>と置きます。アンダーラインを引きたいときは<u>〜</u>です。

文字装飾の他にも画像の設置や引用、リスト(箇条書き)で使われます。タグを設定するには、HTMLの知識も押さえなければなりません。1つずつ覚え、積極的にコンテンツ制作で活用しましょう。

読みやすい文章で書く

SEO記事を書く上で、専門的な知識が必要になるケースも少なくありません。ただし根本的に意識したいポイントは、文章の読みやすさです。誰が読んでも内容を理解できるような記事に仕上げなければなりません。

まず気を付けたいのは、専門性の高い言葉をなるべく使わないことです。業界用語や意味が難しい言葉を並べたところで、素人には何を意味しているのか理解できません。

玄人をペルソナに設定した場合でも、正確に意味が伝わる簡単な言葉を使用した方が賢明です。

加えて文章を作成するときは、結論から書くことを意識しましょう。できる限り「結論→理由→根拠→結論」の順番(PREP法)で書くと、統一感があってユーザーも文章を読みやすくなります。

読みやすい文章の書き方については、以下の記事を参考にしてみてください。

ライティングとは?表現のコツやスキルを上げるトレーニングを解説

視覚的な読みやすさを向上させる

図や表、箇条書きを効果的に使うと、読者は記事の内容を理解しやすくなります。

文字だけの記事では、大切な情報を見落としてしまう可能性があるためです。太字やアンダーラインなどの書式設定も、重要なポイントを強調できる手法です。

視覚的な読みやすさを向上させると、ユーザーに最後まで読み進められやすくなります。 ユーザーの滞在時間も長くなるため検索順位の向上にもつながります。

画像についても、説明したい内容に合わせて適切な場所へ配置しましょう。

定期的にメンテナンスを行う

古い情報が含まれる記事は、読者の役に立ちません。そのため定期的な情報更新が欠かせません。特に数値データは、最新の内容に書き換える必要があります。

リライト作業では、最新情報の追加やデータ更新に加えて、内部リンクの追加やキーワードの調整も行います。

ただしリソースには限りがあるため、アクセス数の多い記事から優先的に手をつけましょう。専門の制作会社に依頼するのも、作業を効率化する手段の1つです。

内部リンクを設置する

内部リンクとは、自社サイト内の別ページへ誘導するリンクです。関連性の高い記事同士をつなぐことで、読者は欲しい情報にたどり着きやすくなります。

検索エンジンもサイト構造を理解しやすくなるため、SEOの観点からも重要な要素です。

リンクのテキストには、リンク先の内容を端的に表すキーワードを含めましょう。「こちら」や「詳しくはこちら」といった表現は避け、具体的な言葉を使うことをおすすめします。

被リンクを獲得する

他のサイトから参照されるリンクを被リンクと呼びます。質の高い被リンクは、記事の信頼性を高める効果があります。検索エンジンは、多くのサイトから参照される記事を、価値のある情報だと判断するためです。

ただし関連性の低いサイトからの被リンクは、むしろ評価を下げる原因になりかねません。被リンク獲得を目指す場合は、同じ業界や近い分野のサイトとの関係づくりから始めましょう。

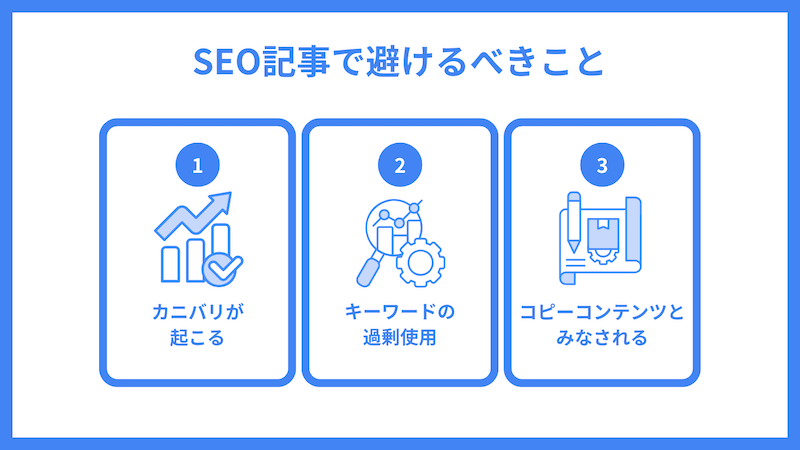

SEO記事で避けるべきこと

検索順位を上げるには、避けるべき対策も把握する必要があります。間違った方法で記事を作成すると、むしろ順位を下げる原因になってしまいます。

SEO記事の作り方について、気をつけたいポイントを解説します。

カニバリ

自社サイト内で似たような内容の記事が複数存在すると、検索順位の競合が起きます。この現象をカニバリゼーションと呼びます。記事同士が検索順位を奪い合う状態は望ましくありません。

新しい記事を書くときは、既存の記事と内容が重複しないよう気をつけましょう。キーワードを選定する時点で、選ぶキーワードと重複する内容の既存記事がないか確認することが大切です。

テーマが似ている場合は、異なる切り口から書くなどの工夫が必要です。既存記事へのリンクを設置して、相互に補完し合う関係を築くこともおすすめです。

キーワードの過剰使用

SEO対策とはいえ、キーワードを不自然に詰め込んではいけません。文脈に沿わない形でキーワードを使用すると、かえって記事の質が下がってしまいます。検索エンジンも不自然な文章を低く評価する可能性があるでしょう。

むやみに単語を並べるのではなく、文の流れに合わせて自然な形で組み込みましょう 。

コピーコンテンツ

他のサイトの記事と似通った内容を書くと、コピーコンテンツとみなされる恐れがあります。特に引用元を明記せずに情報を流用すると、検索順位が大きく下がる可能性があります。

独自の視点や経験を盛り込んで、オリジナル性の高い記事を作りましょう。競合サイトの記事は参考程度にとどめ、自社ならではの切り口で情報を発信することが大切です。

社内の知見や実績を活用すれば、他社にない記事が書けるはずです。

まとめ

今回は、SEO記事の書き方や構成案を作成するときのポイントについてまとめました。

Webマーケティングでは必要なスキルではあるものの、専門的な内容も多く難しいと感じる企業もあるでしょう。制作にはリソースの確保も必要です。

SEO記事を上位化させるノウハウを持つ制作会社に外注することで、効率的にSEO対策を行い、社内のリソースを確保することができます。

外注する場合は、株式会社HubWorksのコンテンツファクトリーがおすすめです。

専門領域に特化した、SEO記事制作のプロが代わりにコンテンツ作成を担当します。SEOについて課題があった企業のサポートをしたところ、PV数を約8倍まで上昇させた実績もあります。

コンテンツ制作に関する悩みがある企業はぜひお問い合わせください。

株式会社HubWorks マーケティング部 2021年よりインターネット広告代理店に入社し、月間数億規模の広告運用を経験。 2022年に株式会社Hub Worksに入社しマーケティング担当者として、ウェブ広告やSEOなどの集客、 記事やホワイトペーパー作成などのコンテンツ制作業務に従事。