コンテンツマーケティングとは?活用するメリットや成功事例を紹介

-5.png)

「コンテンツマーケティング」は企業が集客する手法の一つです。コンテンツマーケティングを活用することでさまざまなメリットがあります。

本記事では、コンテンツマーケティングを活用するメリットやデメリットを踏まえ、コンテンツマーケティングで成功する方法について詳しく解説します。

コンテンツマーケティングとは?意味・必要性・似た言葉との違い

マーケティングにおける専門用語はさまざまあり、中には「コンテンツマーケティング」と似たような言葉を聞いたことがあるという方もいるでしょう。しかし、それぞれの言葉で意味合いが違うため、正しいマーケティングの際に活用するシチュエーションも異なります。

まずは、コンテンツマーケティングの意味や必要性、似たような言葉との違いについて紹介します。

コンテンツマーケティングとは「価値ある情報を活用したマーケティング」

コンテンツマーケティングとは、顧客にとって価値のあるコンテンツ(情報)提供してファンを増やし、中長期的に収益をあげていくマーケティング手法のことです。

コンテンツマーケティングは、顧客に商品の購入やサービスへの申し込みを誘導するような広告とは異なります。価値あるコンテンツを通して顧客を育て、ファン化することが1つのゴールです。

そのため、主なターゲットはニーズが顕在化された「顕在顧客」ではなく、まだニーズが顕在化していない「潜在顧客」を対象にします。潜在顧客に対して、自社を認知してもらったり、理解を深めてもらったりするためのコンテンツ制作をしなければいけません。

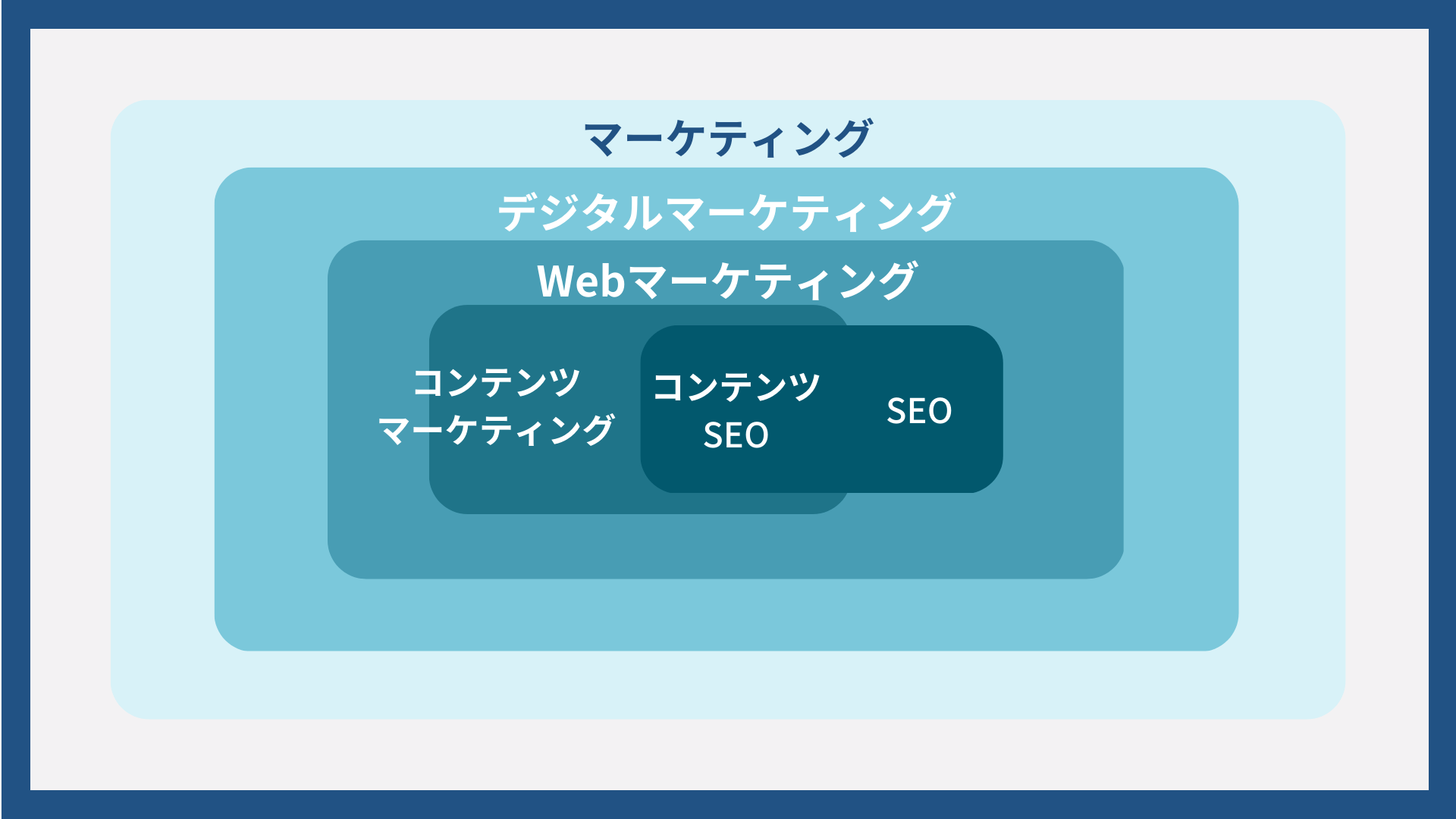

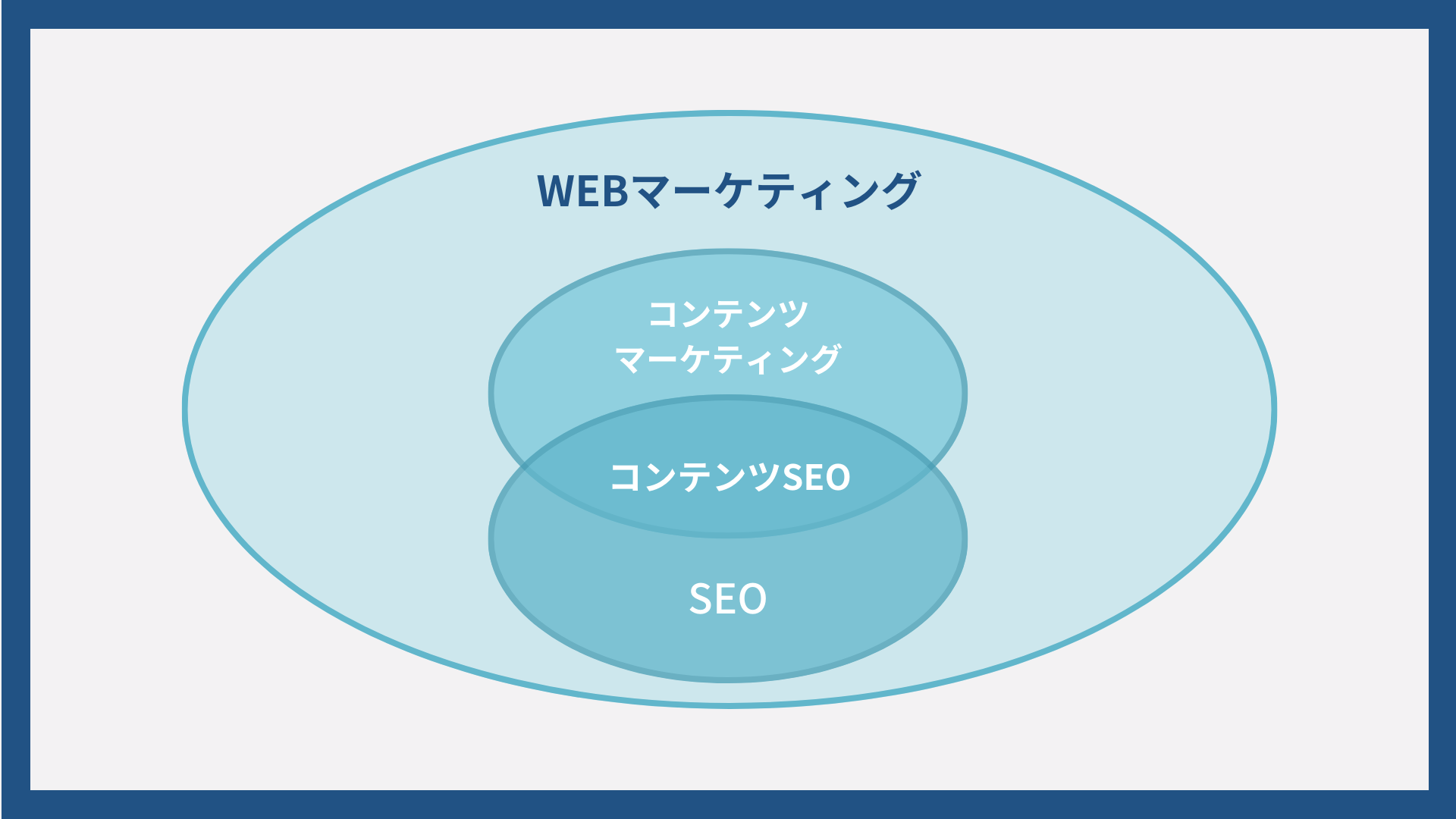

コンテンツマーケティングはWEBマーケティングの一部

コンテンツマーケティングとWEBマーケティングは似たような意味で使われがちですが、明確な違いがあります。

先述したように、コンテンツマーケティングは、顧客にとって価値のあるコンテンツを通じて、顧客をファン化することが目的です。対してWEBマーケティングは、集客や追客のためにWEBを活用するマーケティング施策のことを指します。

主な手法は広告による販売促進やSEO対策、SNSでの情報発信などさまざまです。また、コンテンツマーケティングは、自社の公式サイトやオウンドメディアなどのWEBツールを活用することから、WEBマーケティングの一部とされています。

コンテンツマーケティングの必要性は高まっている

昨今では、コンテンツマーケティングの必要性が高まっています。その主な理由として挙げられるのが「インターネット広告の価格高騰」です。

インターネット上の広告に掲載する際の費用が高騰していることで、費用対効果が悪化してきました。多くの企業がインターネット広告の活用に後ろ向きになり、成果の見込みが出るまでは、極力広告費を抑えたいという企業も増えたのです。

そのため、広告費が不要なコンテンツマーケティングへの注目が集まりました。自社の公式サイトやオウンドメディアで顧客に対して有益なコンテンツを発信したり、PR活動を行ったりする企業も増えてきています。

市場規模の動向や成長背景の詳細、今後に予想される課題などについては以下でまとめていますので、合わせてぜひご覧ください。

コンテンツマーケティングとコンテンツSEOの違い

WEBマーケティング以外にも、コンテンツマーケティングと同じような意味で捉えられがちなのが、コンテンツSEOです。

SEOとは、Search Engine Optimization(サーチ エンジン オプティマイゼーション)の略であり、日本語に訳すと「検索エンジン最適化」とも呼ばれています。

SEOの主な目的は、GoogleやYahoo!などの検索エンジンで特定のキーワードを検索した際に、高い評価を得て上位に表示させることです。

GoogleやYahoo!などの検索エンジンは、なによりも特定のキーワードを検索するユーザー(検索ユーザー)にとって価値のあるコンテンツを重視し評価します。そのため、コンテンツSEOでは、検索ユーザーに対してより価値のあるコンテンツの作成が求められます。

2023年1月現在では、Yahoo!はGoogleの検索エンジンを活用していることから、Yahoo!とGoogleの検索結果はほとんど同じになっています。そのため、Googleが掲げているビジョンを理解することで、Yahoo!のSEO対策にも有効になります。

Googleが掲げているビジョンや方針の詳細は、以下の「Google が掲げる 10 の事実」をご覧ください。

(参照:Google が掲げる 10 の事実)

コンテンツマーケティングとコンテンツSEOの関係性とは?注目に至る背景も

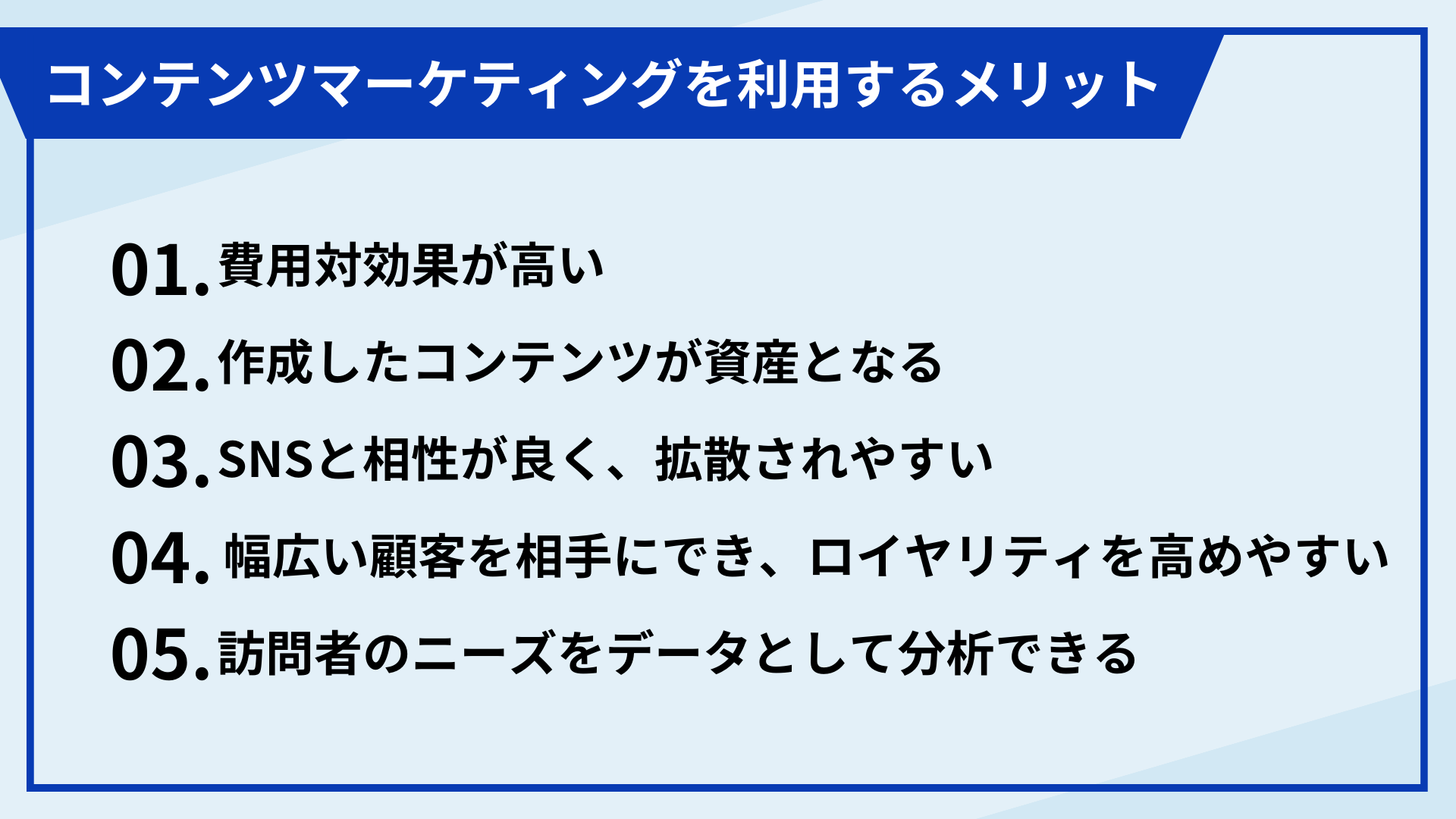

コンテンツマーケティングを実施するメリット

メリット1:費用対効果が高い

広告費をかけずに、顧客のファン化や集客が可能です。コンテンツマーケティングは、基本的に自社が運営している公式サイトやオウンドメディア内でコンテンツの発信を行います。

広告費がかからない分、短期での成果(資料請求やお問い合わせなど)は求めにくいですが、「顧客のファン化」や「将来的な集客」を見据え、中長期で考えると費用対効果が高くなります。

例えば、コンテンツを活用したSEO対策も成果を出し始め、検索順位が高く流入数が多いサイトになると、リスティング広告費を削りながら、集客が可能になります。削った予算は別の施策に活用も可能なため、積極的にコンテンツマーケティングに投資するのがおすすめです。

メリット2:作成したコンテンツが資産となる

広告掲載やチラシなどの集客や宣伝方法では、集客の期間が終われば活用ができなくなります。その点、自社が運営している公式サイトやオウンドメディアでコンテンツを発信していくことで、更新するたびに自社サイト内にコンテンツが蓄積されていきます。

一度コンテンツを作成し公開すれば、サイトに来た顧客が閲覧できるため、半永久的にコンテンツを活用可能です。長い期間でコンテンツの発信を続ければ続けるほど、資産としての価値が大きくなります。

メリット3:SNSと相性が良く、拡散されやすい

昨今では、InstagramやFacebookのようなSNSを活用する顧客が多く、SNS上で自身の欲しい情報を収集する方もいます。

SNSでは、気になるアカウントのフォローや登録、コンテンツのシェアなどが可能です。顧客の中には自身が好きな商品やサービス、ブランドに関するお得情報を収集しようと、企業の公式アカウントをフォローしている方も多くいます。

また、インフルエンサーをはじめとし、SNSでは顧客同士が好きな商品やサービスに関するコンテンツ、お得情報を拡散し合うケースも多く見られます。そのため、顧客にとって有益なコンテンツを発信することで、顧客同士による自動的な情報の拡散が行われます。

企業のSNS運用やその成功事例については、以下ご参照ください。

メリット4:幅広い顧客を相手にでき、ロイヤルティを高めやすい

コンテンツマーケティングは、様々なチャネルやコンテンツ形式を用いて顧客にリーチ可能で、ブログやSNSなど、ターゲットに限定されることなく幅広い人に情報を提供できます。

また、顧客にとって良質なコンテンツを提供することで顧客のロイヤルティの向上も図れます。

例えば、その商品を効果的に使う方法を使う動画を作成して公開すると、顧客は「ユーザーの課題や悩み、欲しい情報をわかっている」と、コンテンツ発信もとの企業に対してより好印象を抱くようになります。

自社商品やサービスをより広めていくためにも、ブログやSNSで顧客に取って有益な情報を提供していきましょう。

メリット5:訪問者のニーズをデータとして分析できる

計測の環境を整えていれば、顧客からのコンテンツへの反応を数字で確認可能です。そのため、コンテンツをいくつか用意し、「どのコンテンツがもっとも反応がよいのか?」を検証することで、ユーザーのニーズを捉えられます。

顧客の課題の仮説として、A/B/Cの3つ考えられていたが、このターゲットはBが課題感が大きそうといった分析が可能になるのです。また、コンテンツ内での動きもデータとして計測できるので、コンテンツ自体の改善も適宜行っていくようにしましょう。

コンテンツマーケティングを実施するデメリット

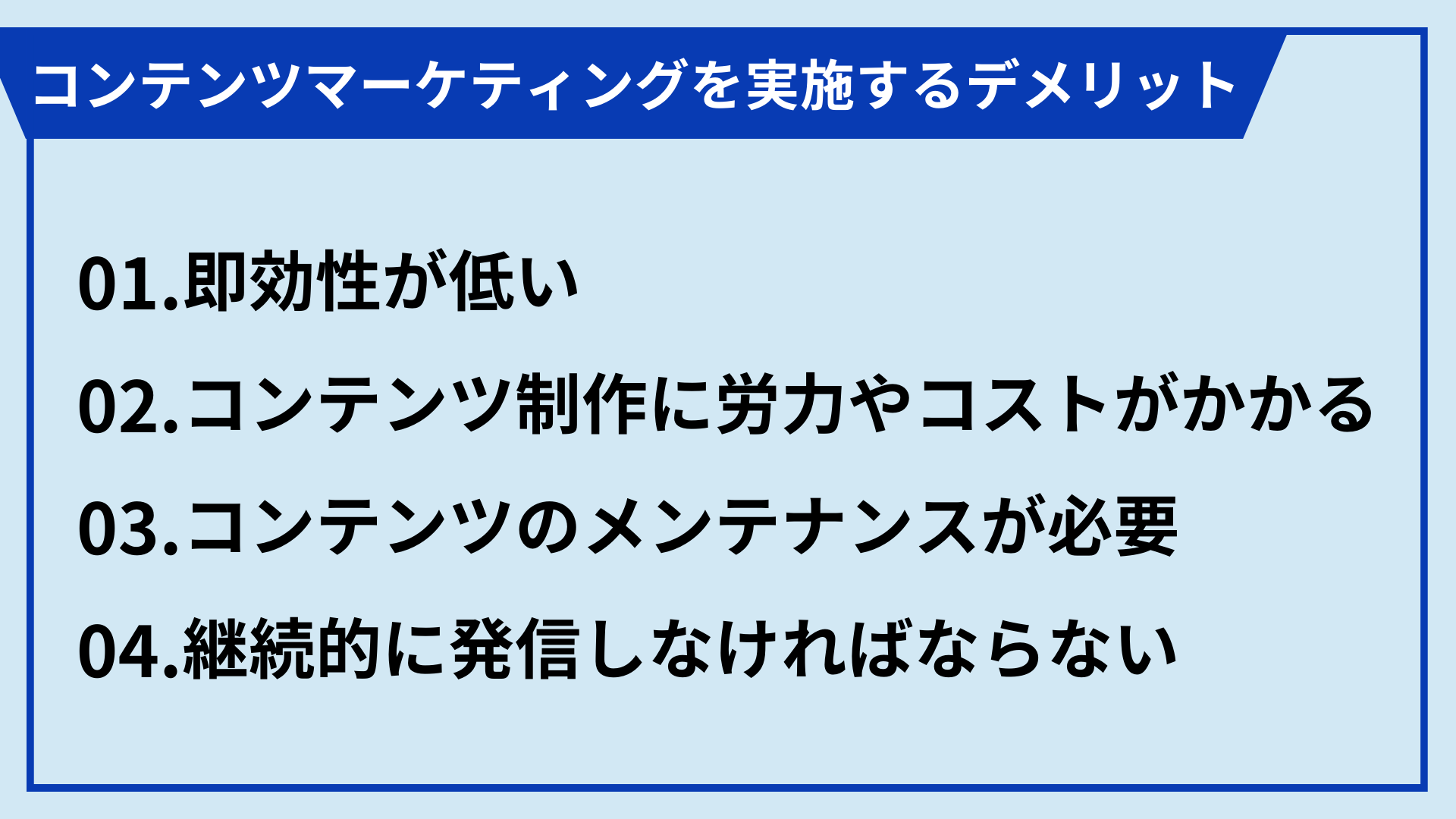

コンテンツマーケティングには上記のようなメリットがある中で、以下のデメリットも生じます。主なデメリットは以下の通りです。

コンテンツマーケティングには上記のようなメリットがある中で、以下のデメリットも生じます。主なデメリットは以下の通りです。

デメリット1:即効性が低い

コンテンツマーケティングのデメリットの一つとして挙げられるのが、即効性の低さです。

基本的にコンテンツマーケティングは、中長期で顧客に認知してもらい、育ててファン化につなげます。そのためにはコンテンツの質だけでなく量も必要であり、成果を出すまでに時間がかかってしまいます。

そのため、短期的な集客や追客を求めている企業にはデメリットに感じてしまうでしょう。しかし、自社の公式サイトやオウンドメディアによる発信だけでなく、SNSやプレスリリースなどのメディアと連携することで、成果を早めることもできます。

デメリット2:コンテンツ制作に労力がかかる

顧客にとって価値ある情報をわかりやすい内容で、大量に制作する必要があります。ただ情報を発信すればいいというわけではなく、顧客のニーズの理解と顧客にとって伝わりやすいコンテンツを制作する必要があります。

ニーズを理解するためには、市場や顧客を理解するための調査や分析を繰り返し行う必要があり、ターゲットの悩みや課題を具体化には相当な時間がかかります。

ターゲットに応じたコンテンツ形式(記事、動画、ホワイトペーパーなど)を選び、ターゲット目線でわかりやすいアウトプットを作るには、試行錯誤の過程が必要です。

また、コンテンツは1つ作れば良いというわけではなく、大量に生産する必要があるため、コンテンツ制作に労力がかかると言われています。

自社内のリソースだけでは、質の高いコンテンツを大量に作れない場合は、社外の制作会社に外注するか、フリーランスやクラウドワーカーに依頼するのがおすすめです。

デメリット3:コンテンツのメンテナンスが必要

コンテンツマーケティングは、コンテンツを作成したら終わりではありません。顧客のニーズ変動や世の中にさまざまな情報が飛び交っていることで、定期的にコンテンツのメンテナンスが必要です。

特にコンテンツマーケティングは、中長期で運営を行い、顧客のニーズに適した情報提供によって成果を出します。そのため、そのときどきに応じたコンテンツの修正や改善は必要不可欠です。

また、ブログやオウンドメディアなどの自社サイトを運営する際には「リライト」と呼ばれるコンテンツ修正を行うことが、SEO対策の一環となります。そのため、顧客や検索エンジンからの評価を得るためには、コンテンツの定期的なメンテナンスが鍵となるのです。

デメリット4:継続的に発信しなければならない

顧客のユーザーは多岐にわたるため、ニーズに応えるにはたくさんのコンテンツが必要となります。1つのトピックに対して、複数の課題を持っていることが大半であり、その課題の内容は時間とともに変化し続けます。

そのためニーズの変化に対応できるよう新しいコンテンツを継続的に作成し続けなければなりません。

また、SEOでは、高品質のコンテンツを大量に、継続的に入れているサイトを評価する傾向にあります。新しいコンテンツを入れながら過去コンテンツもアップデートしていく必要があり、継続的な取り組みが必要となるのです。

コンテンツマーケティングのメリットとデメリットを詳しく解説!

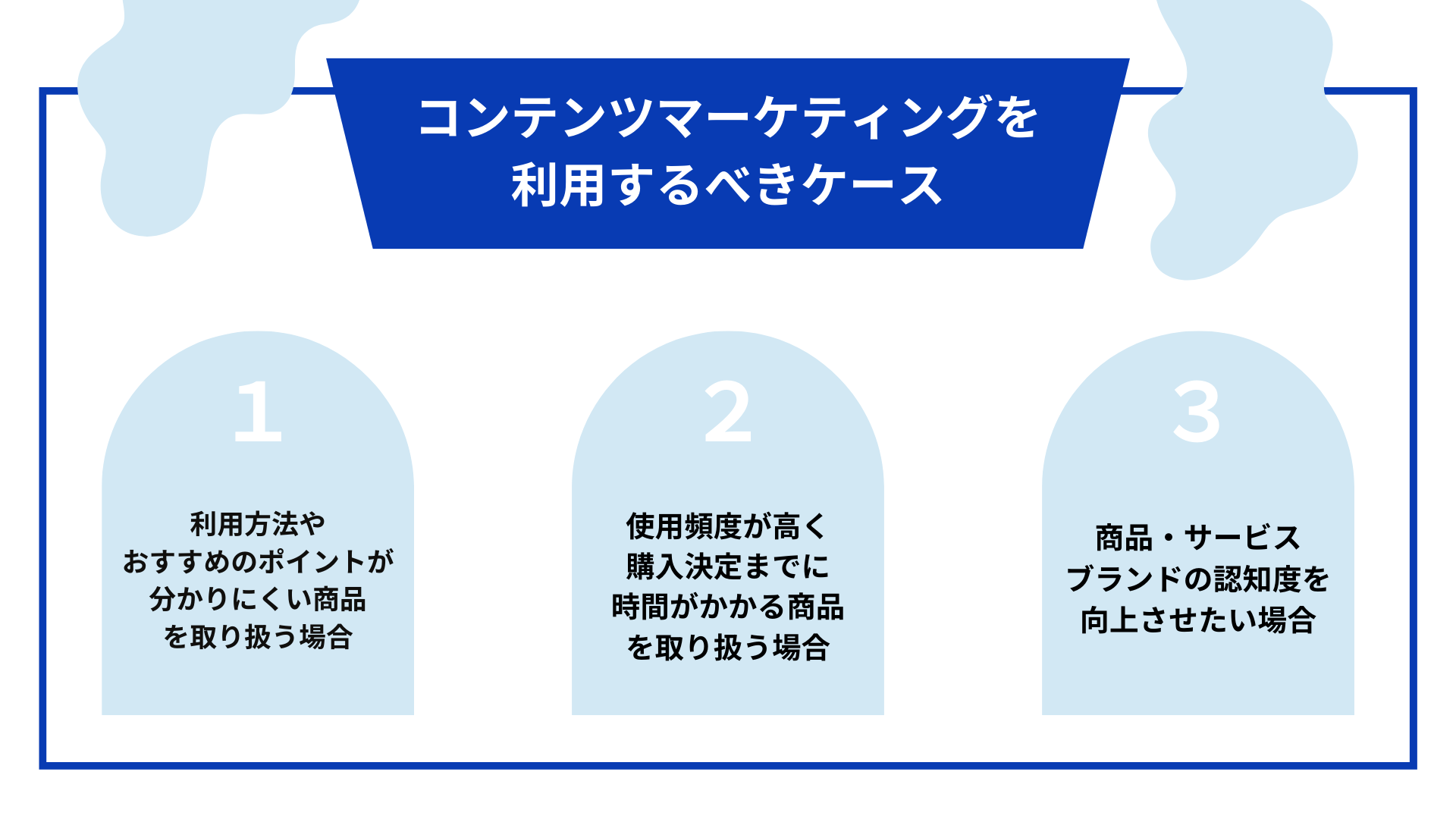

コンテンツマーケティングを利用するべきケースとは?

コンテンツマーケティングは有益なコンテンツを顧客に提供することで効果を見込めるマーケティング手法の1つです。しかし、このマーケティング手法はすべてのケースにおいて有効になるわけではありません。

コンテンツマーケティングの必要性の有無は以下のケースに該当する場合となります。

- 商品の利用方法やおすすめのポイントが分かりにくく、カスタマーエデュケーションが必要な商品の取り扱いがある

- 使用頻度の高い商品や顧客の購入決定に時間がかかる商品の取り扱いがある

- 商品やサービス、ブランドの認知度を向上させたい

ケース別になぜコンテンツマーケティングが必要なのか解説をします。

商品の利用方法やおすすめのポイントが分かりにくく、カスタマーエデュケーションが必要な商品の取り扱いがある

商品の利用方法やおすすめのポイントが分かりにくい商品やサービスは、顧客が商品を購入するためにカスタマーエデュケーションが必要です。コンテンツを上手に利用し、事前に情報提供することで、顧客の購買意欲にアプローチしましょう。

例として、分かりやすい情報を提供してすぐに購入できる状況を作ることがおすすめです。特に類似商品がない場合や、独自性の高いものはカスタマーエデュケーションが必要になってくるでしょう。

使用頻度の高い商品や顧客の意思決定に時間がかかる商品の取り扱いがある

使用頻度の高い商品やサービス、顧客の購入決定までに時間を要する商品も、コンテンツマーケティングが必要です。コンテンツで、詳細な情報をユーザーに与え、価値を提供することで、魅力が具体的に伝わり、意思決定を促すことができます。

(商品例)

- 住宅

- 車

- 保険商品

住宅や車、保険関係の商品は長期的に使用することになる商品です。契約を交わしたあとに、継続することも多いでしょう。

上記の商品は購入の意思決定までに時間がかかる商品やサービスです。使用頻度の高い商品やサービス、顧客の購入決定までに時間を要する商品に対してはコンテンツを通じて顧客に満足してもらう必要があります。そのため、マーケティング手法が有効だと言えるでしょう。

商品やサービス、ブランドの価値を向上させたい

商品やサービス、ブランドの認知度を向上させたい場合、コンテンツマーケティングを活用するのが有効的です。

コンテンツマーケティングは顧客に対して情報提供を定期的に行うため、自社ブランドを認知してもらえる可能性が高くなります。また、認知だけではなく信頼感を得ることもできるでしょう。

一度ブランドとして認知された場合、顧客が他社ブランドと比較する際に購入の後押しをするきっかけになります。

ブランドを認知して価値を高めるのには時間がかかります。しかし、信頼できるコンテンツマーケティングを行えばブランドの認知度を向上させることができるでしょう。

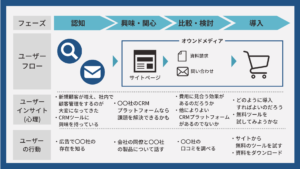

コンテンツマーケティングで成果を上げるための「カスタマージャーニー」とは?

コンテンツマーケティングで成果を上げるための施策として「カスタマージャーニー」があります。カスタマージャーニーの主な活用方法は以下の通りです。

カスタマージャーニーとは「顧客が認知から応援に至るまでのプロセス」のこと

カスタマージャーニーとは「顧客が認知から応援に至るまでのプロセスのこと」であり、コンテンツ制作はカスタマージャーニーに沿って行うことが重要です。

コンテンツマーケティングで成果を出すためには、顧客のアクションや心理の変化に応じて適切なアプローチをしなければいけません。そのときのためにカスタマージャーニーが必要になります。

たとえば、商品やサービスを認知しておらず、興味を示していない顧客に対して「今なら〇%引き」といった情報発信をしても、購買意欲は高まりません。

また、購入直前やリピートして利用している顧客に対して「ここがあなたにはピッタリな商品(サービス)です」と発信しても、心には響かないでしょう。

顧客は、商品を認知してから購入するまでのプロセスの中で心理やニーズが変化します。カスタマージャーニーはそのような顧客の心理やニーズのわずかな変化に気づき、より適切なコンテンツ発信に役立つのです。

カスタマージャーニーの6つの段階を順を追って解説

カスタマージャーニーにおける6つの段階は以下の通りです。

1.認知

2.興味

3.比較検討

4.購入

5.継続

6.応援

それでは、それぞれのプロセスについて、詳細を紹介します。

1.認知:作成したコンテンツを認知してもらう

1つ目は、コンテンツの認知です。

いかに質の高いコンテンツでも、顧客に認知してもらわなければ効果は出ません。そのため、認知をしてもらうための活動が必要です。

また、コンテンツの内容を認知してもらうだけでなく、顧客自身が気づいていない新たなニーズに気づいてもらう必要があります。顧客が課題に気づくことで、作成したコンテンツの内容に興味を持ち、より認知してもらいやすくなります。

2.興味関心:各種媒体を使い、顧客をコンテンツに誘導する

2つ目は、コンテンツへの顧客の誘導です。

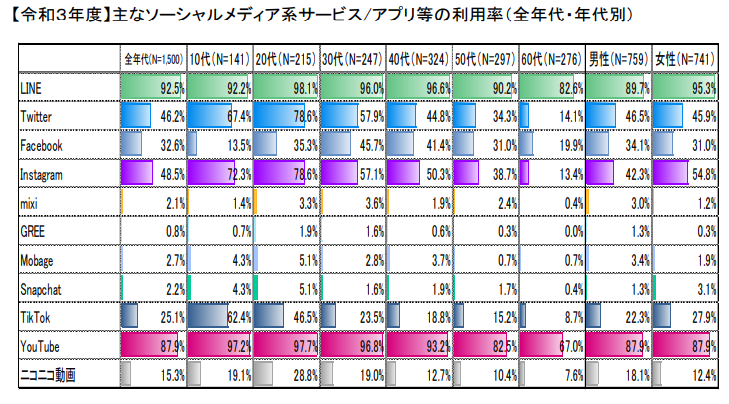

自社が運営している公式サイトやオウンドメディア、ブログに加え、SNSなどさまざまな媒体を連携させることで、顧客がコンテンツに訪れる窓口を増やせます。特に昨今では、顧客がさまざまな媒体を活用しており、顧客の年代によっても活用する媒体に偏りがあります。

以下の図は総務省がSNSの活用率を年代ごとに分けて調査したものになります。

(参照:令和3年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書「第5章5-1 主なソーシャルメディア系サービス/アプリ等の利用率 ①」)

図から読み取れるように、多くの顧客がSNSを幅広く活用しているように見えます。しかし、10代の方がFacebookの使用率が低い傾向ですが、30代、40代の方は使用率が上がります。

対して、10代の方がInstagramやTikTokの使用率が高くなりますが、30代、40代のInstagramやTioTokの使用率は低い傾向にあります。

このように、顧客の年代によって活用する媒体が異なるため、さまざまな媒体を活用する必要があります。

3.比較検討:競合商品・サービスにはない強みを伝える

3つ目は、自社の強みを伝えていく段階です。コンテンツを認知し、徐々に興味が出てきた顧客に対して、予算を含めて他社の商品やサービスと比較をすることで、購入や成約の意思を高めて行きます。

ここでは、競合の商品やサービスと比べて、どこが他にはない強みとなるのかが明確にわかるようにコミュニケーションを設計することが重要です。

「他にも似たような商品がある中で、自社の商品を選んでもらえる理由」を具体化し、コンテンツの中に組み込むようにしていきましょう。

4.購入:顕在顧客に対して、コンテンツのアプローチを行う

4つ目は、顧客に対してのコンテンツのアプローチです。

ニーズが顕在化している顧客に対して、コンテンツを通して商品やサービスのアプローチを行います。顕在顧客は、すでにニーズが明確になっており、商品の購入やサービスへの申し込みまでつなげやすいフェーズです。

このとき、顧客が求めているようなコンテンツを発信できなければ、顧客の購買意欲が薄れてしまったり、離れてしまったりします。そのため、的確に顧客の心理やニーズを性格に読み取り、顧客が求めているコンテンツのアプローチをしなければ効果は得られません。

例えば、サービスの導入や購入に至らない理由を考え、サービスの使い方がわからず社内で定着しなさそうという仮説がでたのであれば、無料お試しを訴求するのがおすすめです。

5.継続:既存顧客をリピーターに変える

5つ目は、顧客のリピーター化です。商品やサービスの購入をしてもらったあとは、長期的に顧客になってもらえるようなリピーターにつなげることで、顧客の生涯価値が高まります。

マーケティングにおいて、リピーターに関する法則として以下の2つを把握しておきましょう。

・企業の売上のうち8割は、2割の優良顧客(リピーター)によって生み出される

・新規顧客の獲得は、既存顧客を維持するための5倍のコストがかかる

上記の2点から、既存顧客をリピーターにつなげることの重要性がわかります。企業が安定した売上を出すには、新規顧客を獲得し続けるだけでは困難であり、リピーターの獲得が必要不可欠です。

6.応援:リピーターをファンに変えて応援してもらう

6つ目は、リピーターの「ファン化」です。

顧客のなかには、特定の商品やサービスを何度も購入したり申し込みをしてくれる優良なリピーターがいます。さらには、自社の商品やサービスに関するコンテンツの拡散をしてくれる顧客も存在します。

企業からすれば、宣伝や広告費をかけなくてもファンが知らず知らずのうちにコンテンツを発信してくれるため、大きなメリットといえるでしょう。

ファンとして応援してもらえるようになるには、商品購入やサービス導入後の顧客満足度を高い状態でキープしておくことが重要です。

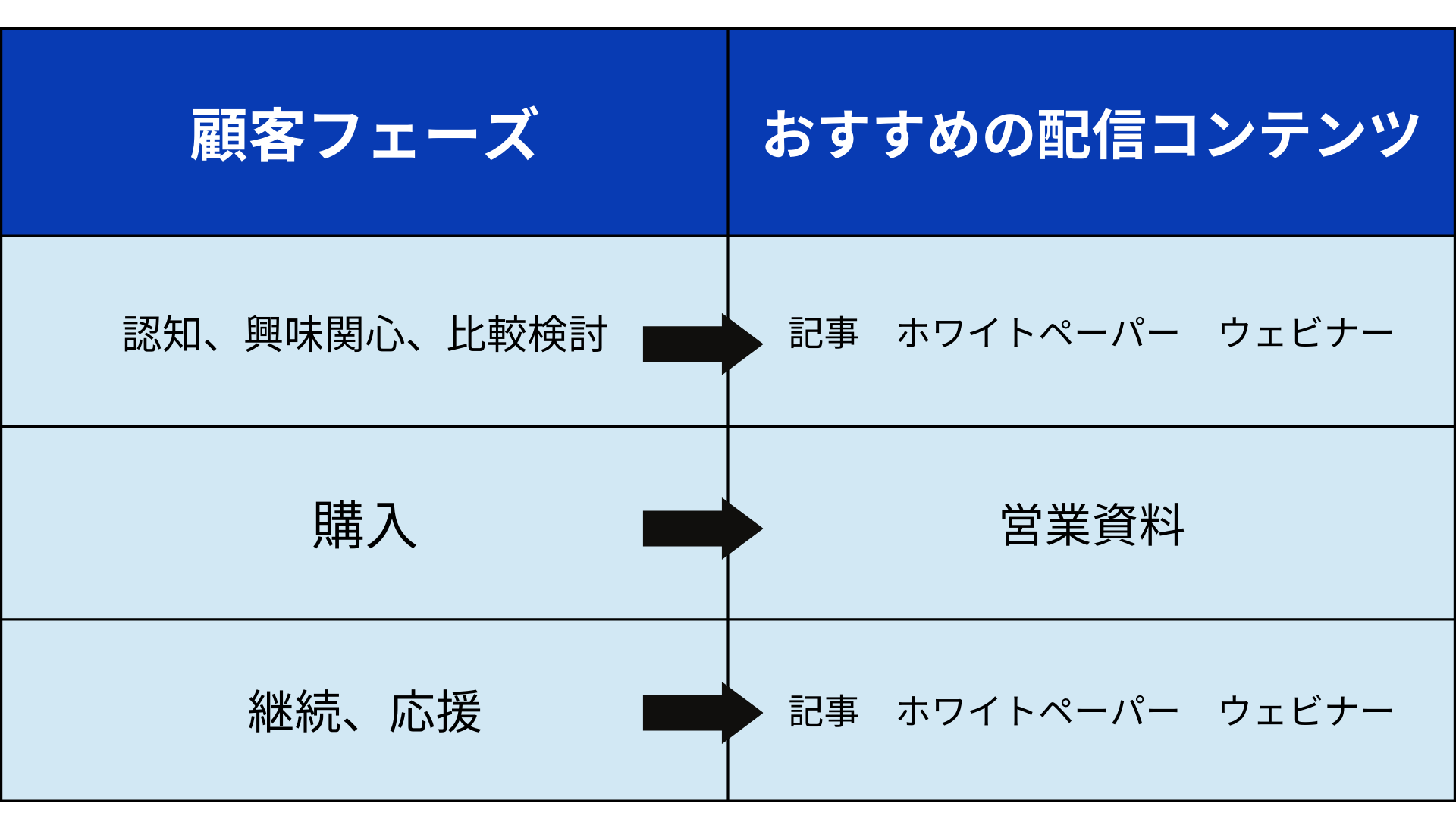

顧客のフェーズに合わせて、配信するコンテンツを変える

コンテンツマーケティングでは、顧客のフェーズごとに配信するコンテンツを変えることで、より高い成果を出すことができます。主なフェーズごとのコンテンツは以下の通りです。

認知、興味関心、比較検討

認知、興味関心、比較検討の段階で有効なコンテンツは「記事」「ホワイトペーパー」「ウェビナー」が挙げられます。

ニーズが顕在化していない顧客や購買意欲が高まっていない顧客に対しては、商品やサービスに関するコンテンツの発信よりも、ニーズを顕在化するコンテンツの方が効果的です。

購入

購入時には主に商品やサービスの料金、プラン内容などが記載されている「営業資料」がおすすめです。

購入の顧客心理としては「商品(サービス)の明確な金額が知りたい」「どんなプランがあるのか知りたい」というように、商品やサービスを購入する際に必要な情報を求めています。

そのため、曖昧な金額やプランのものを提示してしまうと、顧客の購買意欲が下がってしまうため、購入時こそ慎重に顧客のニーズを見極めなければいけません。

継続、応援

継続や応援に適切なコンテンツは「記事」「ホワイトペーパー」「ウェビナー」が挙げられます。先述した「認知」「興味関心」「比較検討」とは違ったコンテンツ内容が必要であり、購入後にリピーターやファンになってもらうことが目的です。

顧客が購入後にリピーターやファンにつながりにくくなってしまう主なケースは、商品やサービス自体が合わないということが挙げられます。

しかし、そのほかにも「効果的な活用やメンテナンス方法がわからない」「購入後のサポートがない」などもケースとしては考えられます。

そのため、自社の商品を購入した顧客に対して、その後の活用方法や定期的なメンテナンス方法などのコンテンツを発信することで、リピーターやファンにつながります。

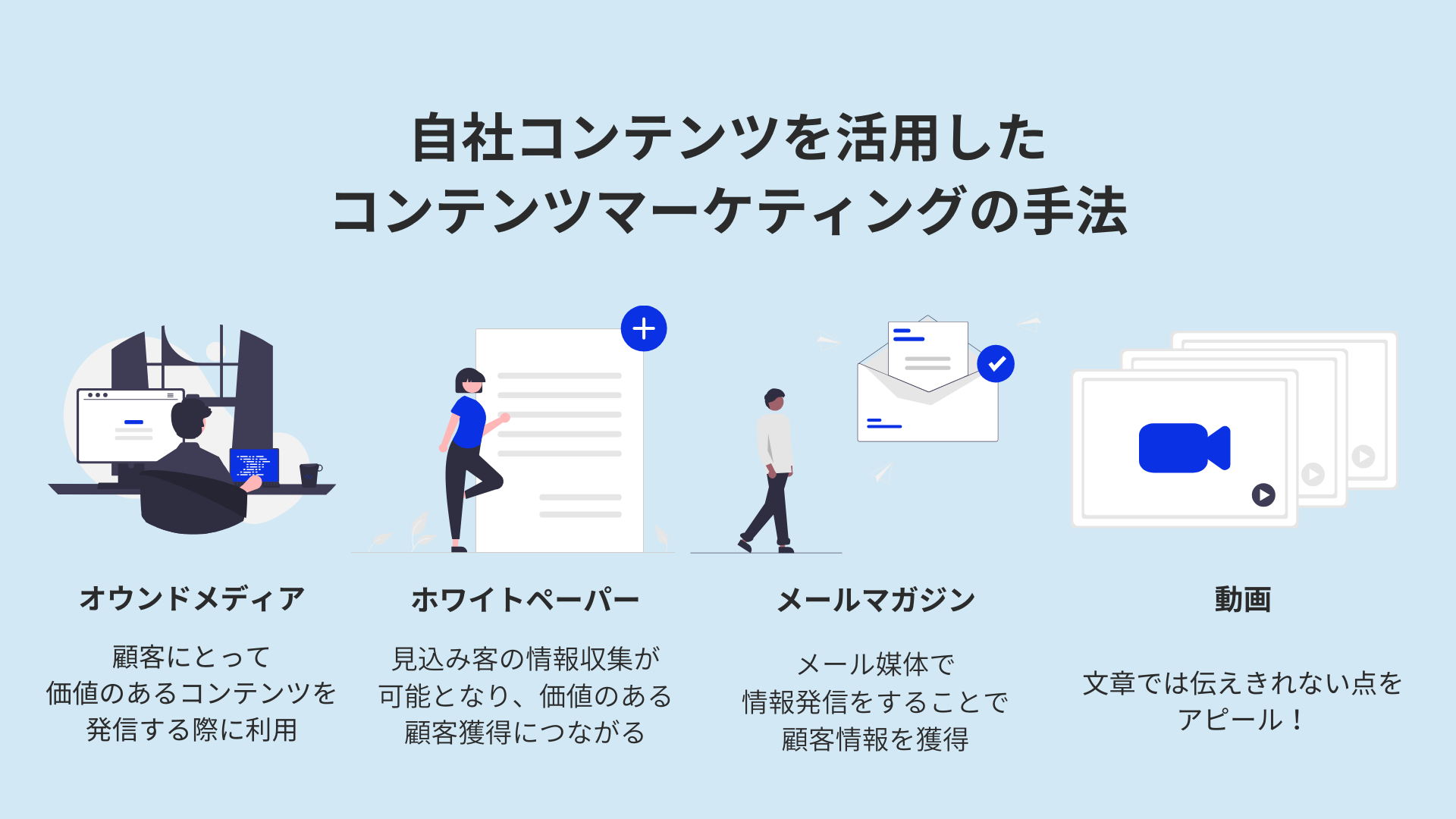

自社コンテンツを活用したコンテンツマーケティングの手法とは?

自社で運営するコンテンツを活用したマーケティングの主な手法は、以下のような方法が挙げられます。

オウンドメディア(ブログ)

オウンドメディアとは、広義でいえばコーポレートサイトや採用サイトなどのWEBサイトやSNS、パンフレット、メルマガなどのメディアを指します。

対して狭義の場合、自社で運営しているWEBマガジンやブログのことを指し、昨今では、オウンドメディアを狭義の意味で使用されるケースが多いです。

オウンドメディアでは、自社のノウハウや業界の豆知識、お得情報など、顧客にとって価値のあるコンテンツを発信する際に利用されます。コンテンツマーケティングにおいて多く活用されている手法の一つです。さらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

ホワイトペーパー

ホワイトペーパーとは、専門用語の解説や課題の解決の方法、企業のサービス内容などを1つのPDFファイルにまとめた資料のことです。

顧客が求めている、ニーズが高いコンテンツをホワイトペーパーとして資料作成し、資料をダウンロードする際に会社名やメールアドレスなどの情報を提供してもらうことが一般的です。

そのため、企業が提供している商品やサービスに興味があるような見込み客の情報収集が可能となり、企業にとって価値のある顧客獲得につながりやすくなります。

ホワイトペーパーを活用する際は、顧客の興味を引こうとするあまり、過度な表現になりすぎないようにしましょう。表現が過度になりすぎてしまうと、顧客からの信頼が薄れてしまい、かえって顧客離れにつながりかねません。

ホワイトペーパーに関して詳しく知りたい方は、以下の記事をあわせてご覧ください。

メールマガジン

メールマガジンとは、メールで情報発信をすることで顧客とのコミュニケーションを取る手法のことです。メルマガの活用方法は主に「伝達」「送客」「購買」の3つの目的があります。

「伝達」は、メルマガを通して顧客に通知するべき情報を発信することです。「送客」は、自社の商品やサービスに関するコンテンツを発信し、顧客の興味や関心を獲得することを目的としています。

「購買」は、セールやキャンペーン情報など、顧客が商品の購入やサービスへの成約など、直接的に利益につながるようなコンテンツを発信することです。

動画

動画は、顧客に伝えたい情報やPRを動画化して発信することで、文章だけでは伝えきれない点のアピールにつながります。

オウンドメディアやメルマガのような文章だけのコンテンツ発信であれば、顧客がイメージするのが難しくなるため、自社の商品やサービスの良さを伝えきれないケースがあります。

その点、動画であれば実際の活用例やアピールポイントをより明確にイメージでき、顧客の購買意欲向上にもつながります。

しかし、動画によるコンテンツ発信の際は、ある程度の動画編集やデザインの質の高さが必要ですので、注意しましょう。

コンテンツマーケティングを成功に導く「認知につなげる」手法とは?

コンテンツマーケティングでは、質の良いコンテンツを作成するだけでなく、顧客に認知してもらわなければいけません。そのための主な方法は以下の通りです。

SNS

昨今では、多くの消費者が「Facebook」や「Instagram」「TikTok」などのSNS媒体を活用しています。顧客に認知してもらうためには、顧客が頻繁に活用し、閲覧されやすい媒体での発信が必要不可欠です。

その点、幅広い年齢層が活用しているSNSを活用することで、より多くの消費者にコンテンツが届きやすくなります。また、SNSの拡散機能により、自社でコンテンツを広げなくても、消費者同士の拡散によって自動的なコンテンツの拡散が可能となります。

しかし、先述したように、SNSは媒体ごとに活用している年齢層が異なるため、使用するSNS媒体の選択には注意しましょう。

SEO対策

SEOは、自社の公式サイトやオウンドメディアをGoogleまたはYahoo!などの検索エンジンで上位表示をさせることで、検索した顧客に対して認知してもらうことができます。

SEO対策によって上位表示させるためには、GoogleやYahoo!などの検索エンジンから高い評価を得られなければいけません。そのためには、より顧客にとって価値があり、質の高いコンテンツ作成が必要不可欠です。

コンテンツを訪れた顧客は、すでにコンテンツに興味や関心があり、見込み顧客につながりやすい傾向があります。そのため、訪れた顧客が離れてしまわないように、ニーズに合ったコンテンツ制作をしなければいけません。

プレスリリース

プレスリリースは、企業が事業計画や取り組み、商品やサービスの発表を行う際に使われます。

プレスリリースによって情報を発信することで、より信頼度や認知度の高い媒体で発信ができます。そのため、顧客からの信頼性や、プレスリリース媒体の通知を随時受け取っている顧客に対しては、比較的早くコンテンツの発信が可能となります。

プレスリリースに関して詳しいことを知りたい方は以下の記事もあわせてご覧ください。

WEB広告

WEB広告とは、インターネット上で掲載されている広告のことであり「リスティング広告」や「バナー広告」「SNS広告」「アドネットワーク広告」など、さまざまな種類があります。

従来では、チラシや看板のように、オフラインでの広告が主流でした。しかし、昨今ではインターネットやスマートフォンの普及によって、さまざまなWEB広告が掲載されるようになっています。

インターネット広告は、掲載する媒体や広告の大きさ、クオリティの高さによって大きく料金や内容が異なるため、注意しましょう。

コンテンツマーケティングの費用相場は?

コンテンツマーケティングにおける費用として、主に以下の5つの費用が発生します。

・サイト制作費用

・運用設計費用

・コンテンツ制作費用

・サイト分析/改善費用

・外注費用

この5つの項目にかかる費用は自社で制作・運用する場合と、他社に依頼をして制作・運用する場合では大きく異なります。それぞれのケースでどれほどの費用が発生するのか、解説していきましょう。

自社で制作・運用する場合(~10万円程度)

自社でコンテンツを制作・運用する際の費用の目安としては、10万円ほどで、発生する費用は初期費用となる「イニシャルコスト」と毎月発生する「ランニングコスト」に分けられます。

イニシャルコストは、主にサイト制作費用とコンテンツ制作費用であり、サイトやコンテンツを制作する際のツールやシステムによって費用が上下します。

対してランニングコストは、サイトの運営費など、ある程度先にも支払いが発生する費用のことです。また、自社で制作する場合は、これらの費用に加えて、人的コストも発生するので注意しましょう。

他社へ製作・運用を依頼する場合(10~50万円程度)

他社へ外注してコンテンツを制作する際の主な相場は、およそ10~50万円程度です。

外注に依頼をする場合、手数料として「外注費用」が発生します。しかし、慣れないコンテンツ制作を自社で行うとなると、かなりの時間を要することになり、人的コストがかかってしまうことで通常業務にも支障が出かねません。

その点、外注に依頼をすることで、人的コストの削減につながり、通常業務への支障も出ずに済みます。しかし、外注する際の費用は、依頼する業者や制作するコンテンツのクオリティによって異なるため、50万円以上かかってしまうケースもあるので注意しましょう。

コンテンツマーケティングの成功例4選

続いては、コンテンツマーケティングで成功した例を4つ紹介します。

BtoB:人材派遣・人材紹介を提供するオウンドメディアを活用|人材・広告関連企業 株式会社ウィルオブ・ワーク

1つ目の事例は、人材派遣や人材紹介を提供している「株式会社ウィルオブ・ワーク」です。

もともとはテレアポなどのアウトバウンドを中心とした集客を行っていた企業ですが、効率良く顧客を獲得するためにオウンドメディアでのコンテンツマーケティングを始めました。

はじめは「とりあえず思いついたコンテンツを発信しよう」という手法を行っていたため、月に4,5件ほどの問い合わせしか獲得できなかったそうです。

しかし、成果から試算したオウンドメディアの運用を開始することで、徐々に成果が出始め、およそ1年半後には月に130件まで成果が出るようになりました。

BtoB:ECサイトを活用|ヘルスケア関連企業 富士フイルム株式会社

2つ目の事例は「富士フイルム株式会社」です。

富士フイルムが提供していた年賀状のサービスは、インターネットの普及や「年賀状」という風習が風化していたこともあり、低迷状態が続いていました。そんな状況を改善したのがコンテンツマーケティングです。

年賀状に関するマナーや書き方、きれいなテンプレートなどを設置することで「年賀状」というワードでの検索順位を一位まで上げることができました。その結果、大きな成果につながったのです。

BtoC:SNSとSEOを活用|人材・広告関連企業 ユアマイスター株式会社

3つ目の事例は「ユアマイスター株式会社」です。ユアマイスターでは、ハウスクリーニングやリペアなどのプロフェッショナルと出会えるBtoBやBtoCのプラットフォームを提供しています。

主な取り組みは、InstagramやTikTokなどのSNSとオウンドメディアを連携させることで、より多くの消費者にコンテンツを提供し、顧客との出会いを増やす取り組みです。

また、コンテンツ内では、エアコンのHow toに関する情報を発信し、プロに依頼するメリットを伝えています。

BtoC:暮らしに役立つオウンドメディアを活用|生活用品メーカー Lidea株式会社

4つ目の成功事例は「Lidea株式会社」です。

Lidea株式会社では、オーラルケアやヘルスケアなどの日用品を販売しており、ライオン株式会社が運営しているオウンドメディアです。

オウンドメディア内では、食材の保存方法やペットのケアなど、私生活で役立つコンテンツが豊富に発信されており、顧客にとって価値の高いものが蓄積されています。

また、漫画の要素を取り入れたコンテンツにすることで、顧客が飽きずに商品までたどりつく流れを確立させています。

コンテンツマーケティングに取り組む方法・11ステップ

続いては、コンテンツマーケティングに取り組む方法をステップ別に紹介します。

ステップ1.目的を明確に持つ

まず1つ目のステップは、目的の明確化です。コンテンツマーケティングを通して「どのような成果を出したいのか」また「成果を出してどうなりたいのか」という目的を明確にします。

目的を明確にせずになんとなく行っていては、モチベーションが続かないというケースだけでなく、そもそもなにをすればいいのかわからないというケースが起こりかねません。

そのため、コンテンツマーケティングにおいて、はじめにどれだけ目的を明確にしているかが重要になります。

ステップ2.リソースを確保する

2つ目のステップは、リソースの確保です。リソースとは、コンテンツマーケティングの業務に取り組めるだけの時間を確保することをさします。

コンテンツマーケティングを行うためには、コンテンツマーケティングを「企画する人」「デザインを決める人・作る人」「コンテンツを制作する人」「WEBサイトを構築する人」「分析や改善策を考える人」など、さまざまな人の手が必要です。

それぞれのリソースが確保できていなければ、スムーズにコンテンツマーケティングが行えなかったり、コンテンツの質が下がってしまったりします。

そのため、コンテンツマーケティングを始める前に、それぞれしっかりとリソースが確保できているかを確認し、万全の状態で臨みましょう。

ステップ3.計画を立てる

3つ目のステップは、計画です。コンテンツマーケティングの成功例でも記述したように、闇雲にコンテンツを制作して発信しても成果は期待できません。

しっかりと「顧客や市場が求めるニーズ」「自社が発信できるコンテンツの内容」「コンテンツを発信する手法」など、さまざまな面で計画的に行なう必要があります。

そのため、目的とリソースの確保ができたら、綿密な計画を立てましょう。

ステップ4.ターゲットを設定する

4つ目のステップは、ターゲットの設定です。ターゲットを設定する際は、ペルソナ設定がカギとなります。

「ペルソナ」とは、特定の項目を絞り、定められた架空の人物像のことです。たとえば「性別」や「年齢」「年収」「家族構成」などを絞ることで、ある程度同じような顧客に対して、どのような共通点があるのかが把握しやすくなります。

万人受けする商品やサービスの方が成果が出やすいと思われがちですが、特定のターゲットに絞る方が顧客の心に響きやすくなるのです。

ステップ5.ターゲットのニーズを抑える

5つ目のステップはターゲットのニーズを抑えることです。ターゲットを定めた後は、ニーズを読み取る必要があります。顧客が抱えている問題や課題を把握することで、その課題に寄り添い、解決までの道しるべになることができます。

より顧客のニーズを捉えたコンテンツを発信することで、顧客からの信頼を獲得でき、商品の購入やサービスへの成約だけでなく、将来的なリピーター、ファンに繋げることができます。

ステップ6.カスタマージャーニーマップを作る

6つ目のステップは、カスタマージャーニーマップの作成です。

先述したように、コンテンツマーケティングにおいてカスタマージャーニーは大きな役割を果たします。顧客の状況をフェーズごとに置き換えて心理やアクション予測を踏まえたうえで、適切なコンテンツ提供が必要不可欠です。

このときのカスタマージャーニーをいかに正確に作成するかが、コンテンツマーケティングの成果に影響します。

ステップ7.取り組むコンテンツを決める

7つ目のステップは、コンテンツの決定です。コンテンツを決定する際の注意点としては、自社が発信したいコンテンツを発信するのではなく、顧客が求めていてニーズがあるコンテンツを発信すべきという点が挙げられます。

いかに良いコンテンツだとしても、顧客が求めている情報でなければ、成果にはつながりにくいです。そのため、コンテンツを決定する際には、しっかりと市場や顧客の心理を読み取ったうえでの決定が必要不可欠といえます。

ステップ8.コンテンツマップを作る

8つ目のステップは、コンテンツマップの作成です。

コンテンツマップとは、WEBサイト内のどの場所にどのようなコンテンツを発信するかマップ化することを指します。コンテンツマップを作成することで、WEBサイト内に訪れた際の一連の流れが作りやすくなります。

たとえば、顧客がWEBサイトに訪れてからの動きをある程度、予測や誘導できれば成果につなげやすくなるでしょう。

そのため、コンテンツマップを作り、WEBサイト内でどのコンテンツはどこにあるかをわかりやすくすることで、顧客が自身の欲している情報にスムーズにたどり着けることができます。

ステップ9.CTAを設置する

9つ目のステップはCTAの設置です。CTAとは(Call to Action)の略であり、顧客が特定のアクションを起こすための呼びかけのことです。

たとえば、先述したホワイトペーパーなどもその一つといえます。資料請求やメルマガ登録など、顧客の興味が惹きやすい場所に設置します。それにより、顧客の購買意欲が高まっている状態で誘導ができるため、より成果につながりやすくなります。

ステップ10.KPIの設定を行う

10個目のステップはKPIの設定です。

KPIとは「重要業績評価指標」のことを指し、CTAを推測できるように数値化したものです。KPIの例としては「PV数」や「セッション数」「滞在時間」「アクセス流入数」などがあり、いくつかを組み合わせて利用することをおすすめします。

コンテンツマーケティングのように、中長期で成果を出す施策の場合は、KPIの価値が出やすくなります。KPIとKGIの違いについては以下で触れています。

ステップ11.効果測定を行う

最後のステップは効果測定です。先述したように、コンテンツマーケティングは中長期で成果を出すため、合間合間で施策の見直しが必要です。

たとえば、オウンドメディアを活用してコンテンツマーケティングを行った場合、週ごとや月ごとにどれほどの顧客が訪問し、どのようなアクションを起こしたのかなどの分析をします。

分析結果をもとに、問題点や改善点を見つけ出すことで、高い成果に結びつけることができます。

コンテンツマーケティングの効果計測のポイント

コンテンツマーケティングにおいて効果測定は重要であり、BtoBとBtoCのときでは注意すべきポイントが異なります。それぞれのポイントは以下の通りです。

BtoB企業

BtoBの場合、BtoCに比べて購入の頻度は少ないケースが多いです。そのため、フェーズごとの顧客のニーズにマッチしたコンテンツが発信できているか、次のフェーズに進めるように誘導できているかなどを測定するといいでしょう。

特に注意すべきは、段階ごとに顧客との接点を作れているかという点であり、顧客の心理やニーズの変化を読み取ることが重要です。

BtoC企業

BtoCの場合、BtoBに比べて顧客と接点を持ってから購入や成約までのステップが短いケースが多いため、効果測定の指標が少なくなるでしょう。

BtoCにおいては、検索エンジンで上位表示ができているかという点に注意しましょう。BtoCの顧客は自身で調べ、商品やサービスの情報を収集します。そのため、顧客が求める情報をいかに的確に発信できるかが重要です。

コンテンツマーケティングを失敗させないための3つのポイント

コンテンツマーケティングを失敗しないための主な3つのポイントは以下の通りです。

効果的なコンテンツの作成方法とは?便利なツール・サービスも紹介

ターゲットのニーズの理解が成功のカギ

コンテンツマーケティングで重要なのは、顧客の目線に立つことです。質の高いコンテンツを作成しようとするあまり、プロ目線で企業側が伝えたいことばかり発信してしまうというケースは少なくありません。

しかし、企業側がお得な情報だと思って発信していることが、必ずしも顧客が求めているとは限りません。そのため、コンテンツマーケティングでは、企業が発信したい情報を発信するのではなく、顧客が求めている情報を発信することが重要です。

成果がすぐに出ない場合でもあきらめない

コンテンツマーケティングは、基本的に中長期で成果を出す手法であるため、短期間では成果が出ません。なかには、すぐに効果が出ないからといって諦めてしまうこともあるでしょう。

しかし、本来短期間で結果が出ないコンテンツマーケティングをすぐにやめてしまうのはNGです。

コンテンツマーケティングでは、発信するコンテンツが蓄積されていくことで、少しずつ価値を高めていけます。そのため、初めから長い目で成果を出すように計画しましょう。

コンテンツマーケティングの効果をより高めるMAとは?

マーケティングを高めるためのツールとしてMA(マーケティングオートメーション)が挙げられます。MAとは、見込み客の情報を管理し、マーケティングの活動を自動化するツールのことで、主な機能は以下の通りです。

・見込み客の情報管理

・シナリオに沿ったコンテンツメールの自動配信

・見込み客の購買意欲に合ったシナリオの設計

・サイト上における見込み客のアクションやコンテンツへの反応記録

・フォームやLP作成の支援

上記以外にも様々な機能があります。MAについて、さらに詳しく知りたいという方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

(参照:コンテンツマーケティングとは? 基礎知識&成功・失敗例を徹底解説)

コンテンツマーケティングと相性抜群!マーケティングオートメーションツールとは?

コンテンツマーケティングで成果を出すためには、知識やノウハウ、スキル、経験など専門的な能力が必要です。しかし、それらについて対策を行った上でも、活用するツールによってコンテンツの質は大きく左右されます。

いかに高い能力や深い知識があっても、適切なツールを活用しなければ成果を出すことは難しくなります。そこで、今回はコンテンツマーケティングに役立つ、マーケティングオートメーションツールを3つ紹介します。

マーケティングオートメーションツールの違いを知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

おすすめのマーケティングオートメーションツールを紹介

マーケティングオートメーションツールはさまざまあり、ツールによって特徴が異なります。そのため、向いている企業、向いていない企業もあるので、それぞれ紹介していきます。

HubSpot

HubSpotは、マーケティングや営業、コンテンツ管理やカスタマーサービスの業務にはかかせないシステムです。また、プラットフォーム上の各ソフトウェアは単体でも活用できますが、組み合わせることでさらに大きなメリットになります。

主なプランは「Marketing Hub」「Sales Hub」「Service Hub」「CMS Hub」「Operations Hub」の5つあり、それぞれ主な機能が異なります。

HubSpotに関する詳しい情報は以下のサイトをご覧ください。

(参照:HubSpot)

Satori

Satoriは、見込み顧客を増やすことに特化したマーケティングオートメーションです。多くのマーケティングオートメーションでは、すでに名前がわかっている顧客に対してのアプローチが可能ですが、Satoriでは匿名の見込み客に対してのアプローチが可能になります。

また、主な特徴は「顧客獲得に特化」「導入・操作がシンプル」「サポートが手厚い」という3点です。導入実績も1,000社を超えており、信頼できるマーケティングオートメーションツールといえるでしょう。

Satoriに関する詳しい情報は以下のサイトをご覧ください。

(参照:Satori)

Kairos3 Marketing

Kairos3 Marketingは、顧客の行動の見える化に特化しており、使いやすさやサポートの手厚さがおすすめなポイントです。

また、ZoomやSalesforceなどの外部システムとの連携が可能であり、料金プランは全8パターンがあります。

Kairos3 Marketingについての詳しいことは以下のサイトをご覧ください。

(参照:Kairos3)

まとめ

今回は、コンテンツマーケティングについて、メリットや活用方法について解説しました。コンテンツマーケティングで成果を出すためには、中長期の期間が必要になるだけでなく、専門的な知識やスキル、ノウハウが必要です。

また、中長期でリソースを割かなければいけません。しかし、なかなか専門的な知識やスキルを持ち合わせておらず、リソースも割けないという方もいるでしょう。

そんなときは、コンテンツ制作を高品質かつ低コストで実現できる「コンテンツファクトリー」に一度ご相談ください。

株式会社HubWorks マーケティング部 2021年よりインターネット広告代理店に入社し、月間数億規模の広告運用を経験。 2022年に株式会社Hub Worksに入社しマーケティング担当者として、ウェブ広告やSEOなどの集客、 記事やホワイトペーパー作成などのコンテンツ制作業務に従事。

-2.png)

-2.png)