コンテンツ制作とは?意味や目的、作り方を徹底解説

「いろいろな集客方法を試しているけど上手く成果が出ない」

「コンテンツマーケティングというものがよくわからない」

という悩みを抱える企業も多いでしょう。

昨今では、企業が集客する際の手法として「コンテンツマーケティング」が活用されています。コンテンツマーケティングで成果を出すためには、質の高いコンテンツ制作が必要です。

そこで本記事では、質の高いコンテンツ制作を行うために把握しておくべきコンテンツの特徴や、コンテンツ制作の流れについて詳しく解説します。

本記事は、株式会社HubWorksが作成しております。

当社では高品質、お安く、たくさん制作できる「コンテンツファクトリー」というサービスを展開しておりクライアント様のコンテンツを制作を代行しております。その中で得たノウハウをもとに情報公開いたします。

・コンテンツ制作の概要

・制作時のメリット・デメリット

・コンテンツ制作に必要なスキルやポイント

コンテンツ制作とは?

コンテンツとは顧客に発信する情報の中身を指し、コンテンツ制作はそのコンテンツ自体を作ることを指します。

コンテンツとは顧客に発信する情報の中身を指し、コンテンツ制作はそのコンテンツ自体を作ることを指します。

コンテンツの内容は「記事」や「画像」「動画」などさまざまです。昨今では企業の公式サイトやオウンドメディアなどのオンライン上で発信される情報を”コンテンツ”と呼ぶことが多い傾向にあります。

従来は、企業の公式サイトやオウンドメディアで情報を発信していたため、顧客がサイトを訪問しなければ情報を届けられませんでした。

しかし、昨今では「Facebook」や「Instagram」などのSNSを活用する企業が増えており、企業側から積極的にコンテンツを届ける傾向になっています。

コンテンツ制作の意味

コンテンツ制作は、顧客が欲している情報を提供したり、コミュニケーションを図ることが主な目的です。

インターネットの普及によって情報の発信が盛んになっている昨今では、さまざまな情報が飛び交っているため、顧客もあらゆる手段で正しい情報を探しています。

そのため、企業は顧客が求めている情報かつ「専門性」や「権威性」があるコンテンツの発信が必要となります。

集客に困っているのであれば、独自で提供している商品やサービス、自社ならではの一次情報をコンテンツとして制作して発信するといいでしょう。

なお、コンテンツの意味について詳細を知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

SEO記事とは?構成案の作り方や書き方のポイントをわかりやすく解説!

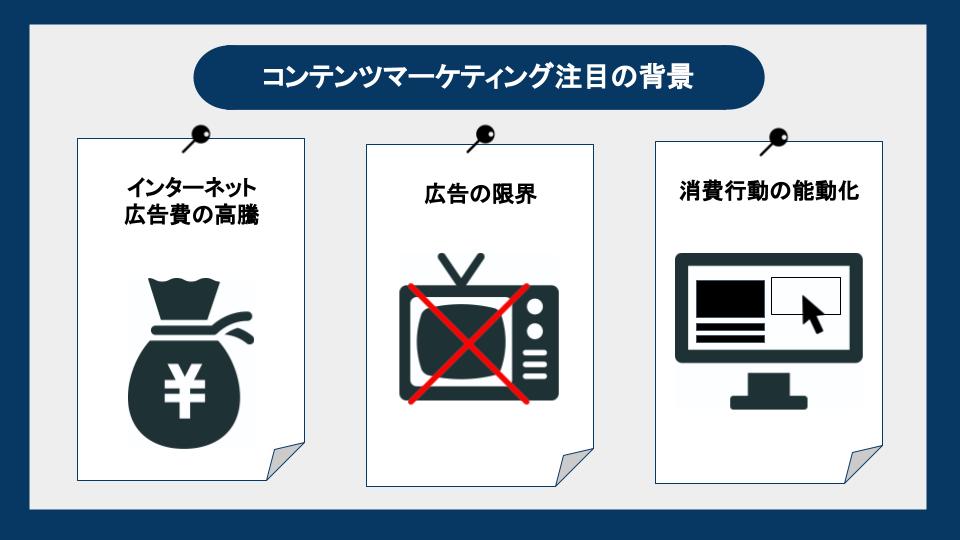

コンテンツ制作が注目されている背景

インターネット広告費の高騰

コンテンツ制作が注目される主な理由として考えられるのは、インターネット広告費の高騰です。

インターネット広告費の高騰によって広告の費用対効果が減少しつつあるため、購買意欲が高い顧客にのみ広告を出したいという企業が増えています。

また、インターネットやスマートフォンの普及によって、消費者がさまざまな方面からコンテンツを収集しやすくなっています。こうした現象に合わせて、企業もコンテンツを活用した宣伝が必要になっているのです。

そのため、多くの企業が数あるマーケティングのなかでもコンテンツマーケティングを活用する傾向にあります。特にPPC広告については、以下の記事で詳しく触れています。

広告の限界

従来の広告は、企業側が消費者に商品やサービスを販売したいという気持ちが強く、消費者の気持ちは避け気味になっていました。

そのため、チラシは見ずにゴミ箱に捨てたり、企業から届いたメルマガは見ずに削除したりするといった行動が多く見られていました。

その点、コンテンツマーケティングは消費者に対して「商品やサービスを買ってほしい」という気持ちよりも、有益な情報を届けたいという気持ちが強い傾向にあります。

そのため、消費者も企業が発信しているコンテンツに興味を示す傾向です。このように、昨今はコンテンツマーケティングの効果を発揮しやすい時代となっています。

消費行動の能動化

先述したように、インターネットやスマートフォンの普及によって、消費者は情報収集がしやすい環境になっています。そのため、消費者が積極的に商品やサービスの情報を収集するようになりました。

特に比較サイトや口コミサイトの評判や噂などの信頼が厚くなっています。企業は消費者に対して、ただ商品やサービスの情報を提供するのではなく、消費者のニーズにマッチするような情報提供やアプローチが必要です。

そのためには、消費者の行動傾向や思考を理解しなければいけません。

コンテンツのフォーマット

コンテンツのフォーマットは「音声」「VR」「メルマガ」「電子書籍」「SNS」「オンラインセミナー」「ホワイトペーパー」などが存在します。

そのなかでも特に多くの企業で活用されているのが「記事」「動画」「画像」「ホワイトペーパー」です。

ここでは、特に活用されている4つのコンテンツフォーマットについてそれぞれ解説します。

記事

記事は、昨今特に活用されているコンテンツであり、先述したように企業の公式サイトやオウンドメディアで顧客が欲している情報を提供する手法です。

自社独自のコンテンツや、顧客が求めているにもかかわらずなかなか見つけられない業界のノウハウ、お得情報などを発信します。

顧客のニーズにマッチした記事コンテンツを発信することで、顧客からの認知度向上や、リピーターの増加が期待できるのです。

動画

記事は基本的に文字だけで発信するコンテンツであるのに対して、動画は映像や音声を活用して顧客に情報を伝えられるコンテンツです。

文字だけでは伝わりづらい内容も的確に顧客に発信できるため、商品やサービスの認識をより深めやすくなります。

昨今では「YouTube」や「Tik Tok」などのツールを活用してマーケティングやプロモーションを行う企業が増えているようです。

画像

画像は記事のコンテンツをより見やすく伝えたいときに活用します。記事コンテンツは、文字だけで情報の発信ができる反面、高い文章力がなければコンテンツ内容を的確に理解してもらえません。

画像を活用することで、文章だけでは伝えきれない内容も補えるため、コンテンツの内容を顧客により理解してもらいやすくなります。

ホワイトペーパー

ホワイトペーパーとは、顧客に役立つ情報を届けるために作成される資料です。一般的には自社の商品やサービスにおける情報、市場分析などを記載します。

ホワイトペーパーに期待できるのは、リードの獲得および育成です。ダウンロードしてもらう際に、メルマガの登録やフォームの入力をお願いすれば、リードの獲得が期待できます。

さらに相手企業の情報を活用し、定期的に情報発信することで、自社に興味・関心を持ってもらう可能性も高まります。

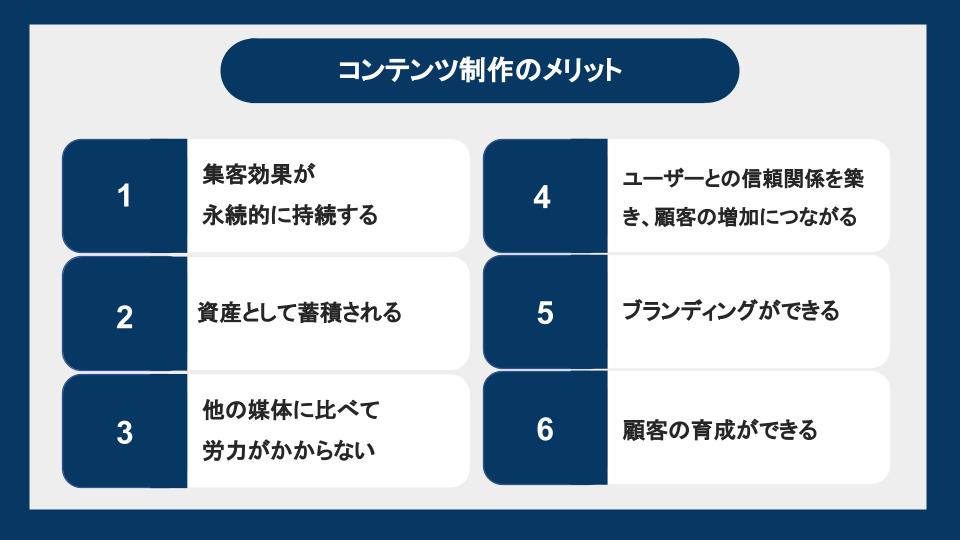

コンテンツ制作のメリット

コンテンツ制作をするには、かなりの時間や人的コストを要するため、気軽に始めてしまっては損失が出る可能性があります。

コンテンツ制作をするには、かなりの時間や人的コストを要するため、気軽に始めてしまっては損失が出る可能性があります。

しかし、それでもコンテンツ制作には企業にとってさまざまなメリットがあります。

コンテンツマーケティングのメリットとデメリットを詳しく解説!

主なメリットは以下の通りです。

集客効果が永続的に持続する

コンテンツ制作の代表的なメリットは、コンテンツが残っている限り、永続的に集客効果が持続するという点です。

従来のようなテレビCMやチラシでは、放送や発行を止めてしまうと集客効果が無くなってしまいます。

それに対してコンテンツ制作では、コンテンツ自体を削除しない限り集客効果が永続的に得られるため、コストパフォーマンスが高くなるのです。

資産として蓄積される

コンテンツが残るというメリットは、集客効果が継続することだけではありません。これまでに作成してきたコンテンツが、自社の資産として残るというメリットもあります。

チラシや広告は、制作するまでにかなりの時間や労力、費用がかかりますが、制作後に使用しなくなってからは価値が無くなってしまいます。

その点、コンテンツは制作後に長期間残り続けるだけでなく、価値が落ちにくいため資産としての蓄積を見込むことが可能です。

他の媒体に比べて労力がかからない

コンテンツ制作は、他の媒体に比べて制作にかかる労力が少ないという点もメリットです。

たとえば、広告による集客の際は、顧客の目を引くようなキャッチフレーズやデザイン性の高さが必要になります。また、作成するまで制作業者との入念な打ち合わせも必要になるでしょう。

その点、コンテンツ制作は顧客にとってメリットになるお得情報やノウハウを文章にまとめるだけであり、CMSなどの簡単なコードを入力すればデザインも変えられます。

このように、少ない労力で高い効果が得やすいという点も大きなメリットでしょう。

ユーザーとの信頼関係を築き、顧客の増加につながる

自社で運営している公式サイトやオウンドメディアで顧客が必要としているコンテンツを発信することで、顧客に認知してもらいやすくなります。

また、定期的にコンテンツを発信すれば、顧客がサイトに訪問する頻度が増え、その後のファンやリピーターにつなげやすくすることが可能です。

企業が長年に渡って安定した経営を行うには、新規の顧客獲得が重要であり、1人でも多くの顧客に商品の購入やサービスの利用をしてもらう必要があります。

しかし、どんなに多くの顧客を獲得できたとしても、顧客が離れてしまっては元も子もありません。

顧客1人あたりの生涯価値を高め、長期で商品の購入やサービスを利用してくれるファンやリピーターの存在が必要です。そのため、顧客との信頼関係を築けるかが企業経営の重要なカギになるといえるでしょう。

ブランディングができる

質の高いコンテンツを発信することで、商品の購入やサービスの成約につながるだけでなく、企業としてのブランディングも可能です。

たとえば、日常生活で飲食店や美容院を探したり商品を購入したりする際に「このサイトに掲載されている店舗であれば信頼できる」「ここの企業が提供している商品であれば間違いない」というケースがあります。

自社の公式サイトやオウンドメディアでは、顧客のニーズにマッチしたコンテンツや「専門性」「権威性」が高く顧客が知り得ない情報を発信しましょう。そうすれば、より高いブランディング効果を発揮できます。

混同しがちなマーケティングとの違いや、成功事例についての詳細は以下にまとめています。

顧客の育成ができる

コンテンツ制作では、ただ顧客のためになる情報やノウハウの発信をすればいいというわけではありません。コンテンツをインプットした顧客がしっかりとアウトプットし、成果につなげられるかが重要です。

その理由は、顧客はコンテンツを理解したときではなく、コンテンツを知り実際に成果につながったときに初めて価値を感じるからといえます。

いかに「専門性」や「権威性」が高く、質の良いコンテンツであっても、顧客が実際に活用できなければ意味がありません。

顧客により魅力を感じてもらいたいときは、コンテンツの質だけでなく、顧客が抱えている問題や課題を解決できるような発信が重要となります。

コンテンツと顧客育成についての考え方については、以下の記事でも触れています。

コンテンツマーケティングにおける見込み客の位置付けとリード育成という考え方

コンテンツ制作のデメリット

先述したように、コンテンツ制作には「集客効果の永続性」「ユーザーとの関係構築」「企業としてのブランディング」などさまざまなメリットがあります。しかし、メリットに対して以下のようなデメリットもあるのです。

- 制作に時間と工数がかかる

- 量が多くなるほど管理が煩雑になる

- 人材の確保が難しい

より質の高いコンテンツ制作を行うには、メリットだけでなくデメリットも把握したうえで行わなければなりません。それぞれのデメリットについて解説していきます。

制作に時間と工数がかかる

コンテンツ制作の1つ目のデメリットは、制作に時間と工数がかかってしまう点です。

顧客が魅力に感じるようなコンテンツを制作するためには、以下のことを把握しなければなりません。

- 顧客がどのような課題や問題を抱えているか

- どのような悩みがあるのか

- どのようなニーズがあるのか

また、ただ情報を発信するだけではなく、顧客が見やすく理解しやすいコンテンツの制作が必要であるため、制作に時間と工数がかかってしまいます。

量が多くなるほど管理が煩雑に

コンテンツは発信して終わりではなく、発信後の修正や廃止が必要です。さまざまな情報が飛び交い、目まぐるしく新しい情報に切り替わる昨今では、発信したコンテンツの内容が古くなってしまうことがあります。

そのため、コンテンツが蓄積されるほど管理する量が増え、かなりのリソースを割く必要があり、管理が煩雑になってしまいがちなのです。

人材の確保が難しい

質の高いコンテンツを制作するには、顧客が知り得ない情報を発信する必要があり、専門性の高さが求められます。

そのためには専門的な知識をもっている人材の確保や育成をし、定期的に質の高いコンテンツを発信できるような担当者を設けなければなりません。

しかし、専門性の高い人材の確保や育成にはさまざまなコストがかかってしまい、難易度が高いです。

そのため、有能な人材を確保する必要があることは、コンテンツ制作における大きなデメリットであるといえるでしょう。

人材確保のためには求人広告が一つの手段ですが、基本的な書き方や魅力的な見せ方を作るためのコツについては以下にて触れています。

求人広告の基本的な書き方!魅力的にするための4つのコツも紹介

コンテンツ制作で必須のスキル

コンテンツ制作は、他の媒体に比べて労力が少ないことから特別な知識や能力がなくてもできると思われがちです。

しかし、コンテンツ制作の目的はあくまで成果につなげることであり、ただ単に情報を発信すればいいわけではありません、

より質の高いコンテンツを制作するためには、いくつかのスキルが求められます。なかでも重要なのが以下の3つのスキルです。

- 企画力

- ディレクション力

- 制作力(記事、動画、画像)

ここでは、上記3つのスキルについて、それぞれどのようなシチュエーションで必要となり、どのようなシーンで活かせるのか詳しく解説していきます。

ライティングとは?表現のコツやスキルを上げるトレーニングを解説

企画力

コンテンツ制作において必須のスキルの1つ目は、企画力です。

コンテンツ制作では「顧客が抱えている悩みは何なのか」「顧客が求めている情報は何なのか」といった点を考えなければなりません。

顧客が魅力的に感じるようなコンテンツを作成し、適切な方法で発信する必要があります。

しかし、昨今では多くの企業がコンテンツ制作や発信を行っているため、似たり寄ったりのコンテンツでは顧客に響きません。そのため、独自性のある企画力が必須です。

物事のひらめきに自信がない方は、現在市場ではどのようなコンテンツが飛び交っているのか、顧客にはどのようなニーズがあるのかを調査してから企画するといいでしょう。

Webコンテンツの企画に関する重要なポイントについては、以下の記事も参考にしてみてください。

WEBコンテンツの企画・制作で重要なポイントは?企画の手順も紹介

ディレクション力

ディレクション力とは、チーム内での意見やアイデアをまとめたり、チームが上手く連携できるように指示を出したりするスキルを指します。

一般的に、コンテンツ制作は1人の従業員で行うものではなく、数名でチームを結成し、お互いの意見や考えを出し合って作成していくものです。

そのため、チームにはディレクションを行い、メンバーをまとめていく人物が必要となります。

有能なディレクションがいればいるほど、質の高いコンテンツを生み出しやすくなるため、必須なスキルだといえるでしょう。

制作力(記事、動画、画像)

コンテンツ制作は、企画やディレクションをした後、実際にかたちに表せるだけの制作力があって初めて成り立ちます。

また、制作力のスキルが高ければ高いほど、より質の高いコンテンツ制作が実現しやすくなり、企画の幅も広がるようになるのです。

どんなに良い企画であっても、制作力がないことが原因で想定していたコンテンツよりも質が悪くなってしまうケースも少なくありません。質の高いコンテンツを制作するためには、制作力の高さが必須といえるでしょう。

また、制作力が高ければ高いほど、コンテンツ制作を進めるなかで違った発見がしやすくなるため、当初の予定とはずれたとしても質の高いコンテンツが制作できます。内製化が難しければ外注も選択肢の内の一つです。

もし外注を検討しているのであれば、以下でおすすめの会社・サービスをご覧になってください。

コンテンツ制作におすすめの会社・サービス14選!外注のメリットは?

コンテンツ制作における意識すべきポイント

ここまでお伝えしてきたように、コンテンツ制作では、ただ顧客に対して情報を発信すればいいというわけではありません。質の高いコンテンツを制作し、的確な発信をする必要があるのです。

主に意識すべきポイントは以下の4つが挙げられます。

- 読み手が求めている情報を記載する

- 定期的にコンテンツを更新し、最新情報をいれる

- 悪質なSEO対策をしない

- カスタマージャーニーを意識する

コンテンツ制作を行うにあたって事前に意識すべきポイントについて、それぞれの特徴を踏まえて詳しく解説していきます。

効果的なコンテンツの作成方法とは?便利なツール・サービスも紹介

SEO記事の書き方とは?制作時に最低限おさえたいポイント13選

読み手が求めている情報を記載

コンテンツ制作において特に意識すべきポイントは、読み手目線での情報発信です。

コンテンツ制作でよくある失敗例としては、企業側が発信している情報と顧客が求めているニーズに乖離が生じてしまうケースが挙げられます。

企業はその道のプロであり、発信している情報に間違いはないでしょう。しかし、プロが思う「良い情報」と顧客が求めている「欲しい情報」が必ずしも一致しているとは限りません。

より顧客に響く情報を発信したい場合は、企業が発信したい情報ではなく、顧客が求めている情報の発信が必要となります。

定期的にコンテンツを更新し、最新情報をいれる

発信するコンテンツは、時期が経てば古くなり、ときには誤った情報に変わってしまいます。そのため、定期的にコンテンツを修正し、最新の情報に直さなければなりません。

コンテンツ制作の大きなメリットとして「企業のブランディング」ができると紹介しました。しかし、いつまでも古く誤った情報を掲載していると、かえって企業のブランディングを下げてしまいます。

そのため、たとえ定期的なコンテンツの修正にリソースがかかるとしても、適切な情報を提供する姿勢を保つ必要があります。

悪質なSEO対策をしない

SEO対策とは、GoogleやYahoo!などの検索エンジンで上位に表示させるための施策のことです。従来は、SEO対策のために過度なキーワード使用などが頻繁に行われていました。

しかし、昨今では、顧客にとってより利便性が高く、ニーズを満たしているコンテンツが評価される傾向にあります。これはGoogleが公表している「Google が掲げる 10 の事実」からも読み取れるでしょう。

そのため、悪質にSEO対策を行うのではなく、正しい情報の発信を意識すべきといえます。具体的にどういった対策が考えられるのかについては、以下の記事で触れています。

カスタマージャーニーを意識する

カスタマージャーニーとは、消費者が企業と接触してから顧客になるまでの過程を指します。コンテンツマーケティングでいえば、コンテンツの訪問から商品の購入やサービスへの申し込みまでの流れのことです。

顧客は、コンテンツの情報を仕入れてから「認知」「情報収集」「他社との比較」「意思決定」など、さまざまな感情の変化が起こります。

このような感情の変化を事前に予想し、感情ごとに適したアプローチをかけることで、自社の顧客へと結び付けやすくなるのです。一方、似たような考え方としてマーケティングファネルというものもあります。

この二つは着眼点が異なっているため、混同した状態でコンテンツ制作に取り組むと、コンテンツを中心とした施策が顧客にとって的外れなものになる可能性もあります。

詳細について以下にまとめていますので、気になる方はぜひご覧ください。

マーケティングファネルの全体像とは?最新事情から活用方法まで解説

コンテンツ制作の流れ

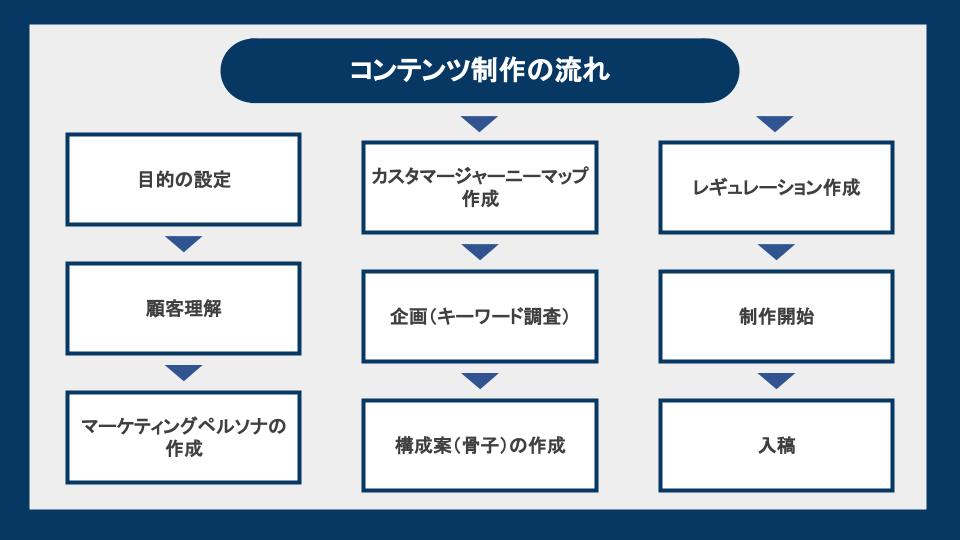

コンテンツを制作する際は、闇雲に制作しても質の高いコンテンツはできません。そのため、適切な流れに沿った施策が必要です。適切な流れとは、主に以下の通りになります。

- 目的の設定

- 顧客理解

- マーケティングペルソナの作成

- カスタマージャーニーマップ作成

- 企画(キーワード調査)

- 構成案(骨子)の作成

- レギュレーション作成

- 制作開始

- 入稿

ここでは、この9つの流れについて詳しく解説していきます。

コンテンツ制作で記事作成を行う手順を紹介!外注時のポイントも

目的の設定

コンテンツ制作における主な流れの1つ目は、目的の設定です。

目的とは、コンテンツ制作において「何を達成とするのか」というゴールを設定することです。ただ闇雲にコンテンツ制作をするだけでは、何をモチベーションにし、どのような成果を出せばいいのか不鮮明になってしまいます。

ゴールが見えていないままコンテンツを制作しても、成功する可能性は限りなく低いため、まずは適切な目的の設定が重要です。

顧客理解

コンテンツ制作における主な流れの2つ目は、顧客の理解です。

先述したように、コンテンツ制作では読み手である顧客の気持ちを意識して行わなければなりません。顧客が何を求めているのかを理解しないままコンテンツを制作・発信しても、顧客の心には響かないでしょう。

まずは顧客のことを理解し、どのようなコンテンツを制作するか考えていかなければなりません。顧客理解のためには、まず市場の調査や、現在顧客が抱えている問題やニーズの把握が必要でしょう。

マーケティングペルソナの作成

コンテンツ制作における主な流れの3つ目は、ペルソナ作成です。

ペルソナとは「性別」「年代」「地域」「家族構成」といった特定の項目で絞り込んで作られた人間像のことを指します。

設定するペルソナの属性によって、どのようなコンテンツを作成し、どのような発信方法をしていくかが変わります。

事前に明確なペルソナを設定しなければ、コンテンツの内容が誰に向けたものか不明瞭になってしまい、質が低くなる危険があります。

カスタマージャーニーマップ作成

コンテンツ制作における主な流れの4つ目は、カスタマージャーニーマップの作成です。

先述したように、カスタマージャーニーの意識はコンテンツ制作において重要であり、把握できているかいないかは成果に大きく影響します。

顧客はどのように意思決定をするのかをペルソナ作成と合わせて事前に予測しておく必要があります。

ペルソナ作成とカスタマージャーニーマップのクオリティによって、コンテンツ制作の成果が大きく変わるといっても過言ではないでしょう。

カスタマージャーニーマップの作成方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてみてください。

カスタマージャーニーマップとは?顧客行動を可視化する!作り方や目的別の事例などを解説

企画(キーワード調査)

コンテンツ制作における主な流れの5つ目は、キーワード調査です。

カスタマージャーニーマップの作成とともに、ペルソナがどのようなキーワードで検索をするのか予想します。

そのためには、顧客がどのような行動やアクションを起こしているのかを調査・分析し、特定のキーワードを導き出す必要があるのです。

キーワード調査を行うことで、新たな発見ができ、そこから新しい戦略につながるケースもあります。

構成案(骨子)の作成

コンテンツ制作における主な流れの6つ目は、構成案の作成です。

コンテンツを作成するうえで必要な骨組み部分をある程度作成し、全体の構成を詰めていきます。

構成を作成する際は、文章の起承転結はもちろん、見出しの部分を見ただけでも内容が理解できるようにしておきましょう。

コンテンツを見に訪れる顧客のほとんどは、内容のすべてを見るのではなく大まかな内容を見て、必要な内容が書かれているか判断します。

そのため、構成の時点である程度の内容が分かるようにしておき、顧客の離脱を防ぐ必要があります。

レギュレーション作成

コンテンツ制作における主な流れの7つ目は、レギュレーションの作成です。レギュレーション作成とは、特定のマナーや表現などのルールを定めることを指します。

レギュレーションを作成しなければ、コンテンツ内の情報に統一性が無くなってしまい、質の高いコンテンツとはかけ離れてしまう危険があります。

そのため、事前にいくつかのレギュレーションを定めておき、全体の統一性を出す必要があります。

制作開始

コンテンツ制作における主な流れの8つ目は、いよいよ製作開始です。

ここまでのステップをしっかりと踏んだら、適切な目標設定やコンテンツ制作のための作業を進めていきましょう。

このときには、顧客目線でのコンテンツ制作だけでなく、装飾や文章構成にも意識を広げることで、より顧客のニーズを満たしやすくなります。

コンテンツ制作後は、誤字脱字や内容に問題がないかなどの確認をしておきましょう。

入稿

コンテンツ制作における主な流れの最後は、入稿です。

入校時には、できれば装飾を付けることをおすすめします。文字だけでも顧客のニーズを満たせるコンテンツ制作は可能です。

しかし、より顧客に目を通してもらったり「また見に訪れたい」と思わせるためには、見やすいデザインにすることも大事です。

入稿担当は、できるだけCMSなどのコードに関する知識がある方がいいでしょう。

効果測定

コンテンツの質を高めるには、効果測定を入念に行うことが大切です。

ユーザーの流入数は増えているか、コンバージョンにつながっているかを分析しましょう。仮に効果が出ていないのであれば、コンテンツを改善しなければなりません。

効果測定をする際には、コンテンツ制作の目的をしっかりと振り返ってください。数多くの指標がありますが、特に優先すべき事項は何かを整理する必要があります。

また短期間で結果を出そうと意識しすぎず、中長期的な視点を持ちましょう。

PDCAサイクルを回して改善する

コンテンツ制作で成功するには、PDCAサイクルを重視しなければなりません。PDCAサイクルとは、「Plan(計画)→Do(実行)→Check(確認)→Action(反映)」の順で制作に取り組む考え方です。

特に意識したいポイントは、PlanとDoの繰り返しにならないことです。コンテンツ制作で失敗する要因として、公開した記事を分析しないことが挙げられます。

Googleアナリティクスなどのツールも使って分析しつつ、適宜リライトしなければなりません。

またコンテンツ制作においては、一つの目標を持って取り組むことも大切です。様々なジャンルに挑戦してみたくなりますが、時間は限られているので優先順位を決めましょう。

コンテンツ制作の始め方

コンテンツ制作には自社で制作するか、外注するかの2つのパターンがあります。自社の体制や目指しているゴールによってメリットやデメリットがそれぞれ異なるでしょう。

コンテンツ制作には自社で制作するか、外注するかの2つのパターンがあります。自社の体制や目指しているゴールによってメリットやデメリットがそれぞれ異なるでしょう。

また、自社で制作する場合と外注する場合ではフローに違いが生じるため、制作が完了する時期なども異なります。

自社で制作する場合と、外注する場合のそれぞれの特徴やメリット・デメリットを詳しく解説していきます。

自社で内製する

1つ目のパターンは自社で制作することです。自社で制作する際には、相応の知識やスキルを持ち合わせた人材が必要であり、人材がいない場合は1から育成しなければなりません。

自社で内製する際の主なフローや費用、メリット・デメリットは以下の通りです。

内製化の制作フロー例

自社で内製する際の主なフローは以下の通りです。

- 担当者の決定

- 目的の設定

- コンテンツ内容の決定

担当者を決定する際は、担当者によって得意・不得意が生じるため、できるだけ慎重に選定するようにしましょう。

また、制作の際は全体をディレクションする担当者や管理者を設けることで、チーム全体でより効率の良い制作が可能となります。

内製化の場合の費用

内製でコンテンツを制作する際にかかる主なコストは、人的コストやシステム・ツールの利用料が挙げられます。

内製で自社の公式サイトやオウンドメディアを制作する際のコストの目安は、安くても10万円ほどです。デザインのクオリティを上げるために独自のデザインを採用する場合は、さらに費用がかかります。

内製のメリット

内製する際の主なメリットとしては、コンテンツを制作するうえでのコミュニケーションがスムーズに進められる点が挙げられます。

内部で制作をすることで、小さなミスや認識の相違に気づきやすく、常に軌道修正が可能です。そのため、制作を開始してから完成までの時間を短縮できます。

内製のデメリット

内製の主なデメリットは、専門的な知識やスキルがある人材が不足しているケースが多い点です。

先述したように、コンテンツを制作するための必須なスキルがあり、専門的な知見がなければ専門性に欠けてしまいます。

しかし、社内に専門的な知識やスキルを持ち合わせている人材がいるケースは稀であり、外注する場合に比べるとコンテンツの質が落ちやすくなります。

コンテンツ制作会社に外注する

昨今ではコンテンツ制作を専門としている企業が増えており、外注すればコンテンツ制作を一から行ってくれます。

特に社内に専門的な知識やスキルがある人材がいない場合、外部の制作会社に依頼することで質の高いコンテンツ制作が実現可能です。

コンテンツ制作を外注する際のフローや費用、メリット・デメリットは以下となります。

外注の制作フロー例

コンテンツ制作を外注する際の主なフローは以下の通りです。

- 外注とやり取りをする担当者の決定

- 外注と目的や方針、予算などの打ち合わせ

- 制作過程で軌道修正や確認の打ち合わせ

- 納品チェック

- 完了

上記のように、外注にすれば、基本的に打ち合わせや納品物の確認だけのフローで済むため、社内の負担が軽減できます。

外注の場合の費用

コンテンツ制作を外注する際に発生する主な費用は以下の通りです。

- 外注への依頼費

- 外注とやり取りをする従業員の人件費

- システムやツールの利用費

基本的には上記の項目がかかりますが、実際にかかる費用は依頼する制作会社によって異なるため、事前に確認しておきましょう。以下についての記事でも、費用について触れています。

コンテンツマーケティングに必要な費用の相場を紹介!費用対効果は?

外注のメリット

コンテンツ制作を外注する際の主なメリットは、社内の人材にリソースを割かずに済む点です。

内製でコンテンツ制作を行う場合、人材のリソースをコンテンツ制作にあてなければならないため、そのほかの業務に支障が出てしまうこともあります。

その点、外注に依頼することで、コンテンツ制作にかかるリソースを社内から割かなくて済むため、今まで通りの業務効率の維持が可能です。

外注のデメリット

外注の場合は、打ち合わせの時間を設けて目的や予算、コンテンツ内容などをこまめに擦り合わせなければなりません。

また、制作過程で小さなミスや認識の相違に気づきにくいため、完成までに多くの時間がかかる傾向があります。

外注は、内製に比べると完成までスムーズに進めにくい点がデメリットになるでしょう。

おすすめのコンテンツ制作会社とは

コンテンツ制作を外注できる制作会社は多数あります。その中でもおすすめは、マーケティング視点を持っていることです。

きれいなデザインで制作できる会社は多数ありますが、マーケティング視点を持っている会社は少ないでしょう。

また、マーケティング観点でいえばSEO記事だけ制作可能な会社も多数存在します。記事以外にもホワイトペーパー、動画、漫画など幅広くマーケティングコンテンツを作れるところに依頼しましょう。

コンテンツファクトリー(株式会社Hub Works)

おすすめは株式会社Hub Worksのコンテンツファクトリーというサービスです。

2,000〜5,000字の記事を、1本2万5000円から制作できます。制作過程を工場化(マニュアル化)することで、コスト削減かつ高品質なSEO記事作成が可能です。

記事制作のほかホワイトペーパー作成や漫画、動画制作のご依頼もお受けしており、業界最安値水準で様々なマーケティングコンテンツをスピーディに制作いただけます。

その他にもおすすめの会社は多数ありますので、以下を参考にしてください。

株式会社KWC

株式会社KWCも、コンテンツ制作に強い会社の一つです。企画や制作、運用をワンストップで提供できるのが強みです。コンテンツ制作では、取材やイラスト手配といったジャンルも得意としています。

株式会社KWCは、読者のみならず作り手にもハピネスを感じてもらうことを大切にしているようです。

このような意識を持ちつつ、これまで韓国ドラマ「赤い袖先」の原作小説を日本語訳版で執筆した過去もあります。Web関連では、関東の有名私学のメディア作りもサポートしています。

株式会社ミニマル

株式会社ミニマルの強みは、コンテンツ制作における編集力と情報収集力です。

AIといった専門的な領域や原宿のパンケーキ店など、様々な情報を収集できます。これらの情報を読者に分かりやすく伝えるべく、編集やデザインに力を入れています。

Webコンテンツの原稿制作は、3,000〜4,000文字で総額22万円です。オウンドメディアの更新は、編集から原稿執筆費、CMS入稿も含めると総額140万円です。

株式会社アンドストーリー

株式会社アンドストーリーは、月額制のWeb制作である「andweb(アンドウェブ)」を提供している企業です。

ホームページ制作やSEO対策、Web制作の課題抽出をサポートしています。オウンドメディアやリクルートサイトなど、様々な媒体で実績を持っているのも特徴の一つです。

料金プランは全部で3種類用意されており、最も低価格なものは「シングルプラン」です。税抜きで月額9,800円からサービスを利用できます。併せて初期費用も0円となっています。

Pomalo株式会社

Pomalo株式会社には、「ソリューション事業」「プラットフォーム事業」と2つの事業があります。前者はコンテクストマーケティングの支援、後者はテクノロジーを活用してサポートするのが特徴です。

双方の事業を生かし、特にDX企業に向けてコンテンツ制作などの支援をしています。これまで、コンテンツマーケティングに取り組む企業を支えた実績があります。

加えて国際協力機構「JICA」のメディアにおいて、取材記事も制作したとのことです。

コンテンツ制作の成功事例

より良いコンテンツを作るためには、他企業の成功事例から学ぶことも重要です。

ここでは「手間いらず株式会社様」「ダブルエース株式会社様」より、SEO記事および動画制作の成功事例を紹介しましょう。

SEO記事制作|手間いらず株式会社様

手間いらず株式会社様は、コンテンツファクトリーへの依頼により半年間でPV数が約8倍となりました。

これまでは、PV数が伸び悩んでいたのが課題と感じていたとのことです。そこでCVやアフィリエイトに強い、株式会社Hub Worksがサポートしました。

その結果、PV数の向上だけではなく、コンバージョンの改善も達成できたそうです。このようにコンテンツ制作を一から見直すことで、PVやコンバージョンといった重要な数値の向上につながります。

動画制作|ダブルエース株式会社様

コンテンツファクトリーは、ダブルエース株式会社様にマーケティングのオンラインスクールに用いる教材を4カ月で20本制作しました。

外注先を探す上で教材のクオリティを重視しており、大学生でも理解できる内容を目指していたとのことです。

株式会社Hub Worksは動画制作も仕組み化しているため、コストや時間を削減しながら効率良くコンテンツを制作しています。このように費用対効果を高めるには、専門の企業に外注する方法もおすすめです。

AIを使ったコンテンツ制作は可能?

現代でのコンテンツ制作において、注目されているのがAIです。

昨今ではAIが自動で文章を生成できるようになり、ツールを使って遊んでいる人もいます。コンテンツを制作する上で、AIの活用方法および注意点を解説しましょう。

SEO記事制作でのAIの活用方法

SEO記事制作で、AIを活用する方法は大きく分けて3つあります。

- 企画のアイディア出し

- ライティング

- データ解析

もちろんAIに全て丸投げするのではなく、ライター自身の考えと織り交ぜて使うことが大切です。それぞれの活用方法について詳しく述べましょう。

企画のアイディア出し

まず活用法の一つとして挙げられるのが、企画のアイディア出しです。企画について一生懸命考えているものの、良い案が思い浮かばなくて困っている人もいるでしょう。

AIツールの中には、何か企画のアイディアを提案してほしいと指示すると、テキストで教えてくれる種類もあります。

他にもAIを使い、コンテンツのリサーチをするといった方法も可能です。示してくれた情報を参考にすると、企画作りにおけるヒントも見つけやすくなります。

ライティング

コンテンツ制作において、特に時間を要するのがライティングです。慣れにもよりますが、1万文字を超える記事を人の手で執筆しようとすると、完成まで1週間以上かかるケースも珍しくありません。

AIにある程度文章を執筆してもらえれば、時間的コストを大幅に縮小できます。あとは事実確認やオリジナル性を出すために、リライトするだけで文章は完成します。

文章を書くのが苦手で、全てを自力でするのが難しいと感じている場合は取り入れても良いでしょう。

データ解析

AIは、データ解析に使用するのもおすすめです。主にデータ収集や統計、予測分析といった機能が搭載されています。

さらに機械学習により、これまでのデータを活用しながら新たなモデルを形成できる点もAIの強みです。

分析機能を上手く使えば、顧客のアクセス改善やコンバージョン改善するための予測が立てられます。客観的な視点に立って分析してくれるので、違った角度から改善点が見つかることもあるでしょう。

AIを使ったコンテンツ制作の注意点

AIはコンテンツ制作でも便利なツールの一つですが、必ずしも万能なわけではありません。

使い方に注意しないと、むしろコンテンツの質を落とす恐れもあります。AIを使用する際の注意点について解説しましょう。

内容に誤りが含まれる可能性がある

まず注意したいポイントとして挙げられるのは、内容に誤りが含まれている可能性のある点です。AIが誤った情報を生成してしまう現象を、ハルシネーション(幻覚)と呼びます。

ハルシネーションが起こる理由には様々ありますが、その一つとして、インターネット上の誤った情報を参照してしまう例が考えられます。

こうしたトラブルを防ぐには、もちろん機能そのものの見直しも重要です。とはいえ、一番の改善策としては、人の目でのファクトチェックを怠らないことを意識しなければなりません。

オリジナリティが薄くなる可能性がある

AIに構成の提案やライティングを任せきっていると、コンテンツのオリジナリティが薄くなる恐れもあります。SEOかつユーザーから評価されるには、単に正しい文章を書けば良いわけではありません。

自社の経験も生かしつつ、他の記事とは違った要素を見せることが求められます。全員がAIの生成した文章を公開すると、似通ったコンテンツばかり並んでしまいます。

これらのコンテンツと差をつけるには、専門性や独自性といった部分を大事にしないといけません。

不自然な表現が使われる可能性がある

AIを使う注意点として、不自然な表現が使われるケースも挙げられます。AIも日々進化しており、人が書いたような文章を生成する能力は備わりつつあります。

しかし、完全に模倣できているとは言い難く、ニュアンスや文脈に違和感が残ることも少なくありません。

不自然な表現をなくすには、AIの生成した文章をもう一度読み直すのをおすすめします。人の手でもしっかりと修正を加えながら、読みやすいコンテンツを作成できるようにしましょう。

まとめ

今回は、コンテンツ制作の特徴やメリット・デメリットを踏まえ、コンテンツ制作のコツについて詳しく解説しました。

今回は、コンテンツ制作の特徴やメリット・デメリットを踏まえ、コンテンツ制作のコツについて詳しく解説しました。

昨今では、消費者のニーズや行動傾向に変化が起こっていることから、企業から消費者への的確なアプローチ方法も変化しつつあります。そのため、企業はそのような変化に対応していくことが重要です。

また、従来のような企業目線での宣伝やアプローチではなく、消費者にとって価値のある有益な情報を提供しなければなりません。そのため、消費者目線でのコンテンツ制作・発信が必要になっています。

もし、集客が上手くいかない状態であれば、一度自社の宣伝方法や提供している商品やサービスが消費者のニーズにマッチしているかを確認し、必要であれば改善してみるといいでしょう。

株式会社HubWorks代表取締役 2013年より大手インターネット広告代理店に入社。月間数千万規模、主要チャネル(Yahoo・Google・Facebook・LINEなど)のウェブ広告運用を経験。 2017年に転職し、SaaSのBtoBマーケティング担当に従事。リード獲得からナーチャリング、コンテンツマーケティングなど幅広く対応 2018年から独立しシェアオフィス専門ポータルサイトの立ち上げやコンテンツ制作BPOコンテンツファクトリーのサービスを立ち上げ。 ウェブマーケティングの知見をいかし、全事業早期黒字化を達成 パーソナルジム「ソロジム」を運営

-2.png)

-2.png)