採用オウンドメディアとは?成功事例や求人サイトとの違いも解説!

採用には様々な手法がありますが、中でもオウンドメディアを活用した「採用オウンドメディア」という手法をご存じでしょうか。聞いたことはあるけど、詳しい全体像が分からないという方も多いかと思います。

そこで本記事では、採用オウンドメディアの基本的な概要と、実施する際の具体的な手順、あわせて成功事例や求人サイトとの違いなどを詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。

採用オウンドメディアとは?

最初に、採用オウンドメディアの概要と、実施時のメリットデメリット、また求人サイトとの違いを解説します。基礎的な情報ですので、ぜひしっかり確認してください。

採用に限らず、自社で所有し運用するメディアを「オウンドメディア」と呼びます。オウンドメディアについては、以下の記事にて詳しく触れていますので、こちらも合わせてご覧ください。

採用オウンドメディアとは採用を目的としたオウンドメディアのこと

オウンドメディアの中でも、採用を目的としたオウンドメディアを「採用オウンドメディア」と呼びます。

具体的には、企業ビジョンや事業内容、実務や社員インタビュー、福利厚生などをオウンドメディアで発信することで、自社の雰囲気や魅力を伝え、採用につなげるというイメージです。

顕在候補者(自社業界に興味関心があり、転職を考えている層)にとって「自分に合った企業なのか、求めている業務ができるか」などの判断材料になります。

また潜在候補者(転職を考えているが、具体的な業界などが決まっていない層)に対しても、自社を知ってもらうきっかけになるとともに、魅力をアピールすることが可能です。このように様々な角度から、自社をアピールできるのが「採用オウンドメディア」と言えます。

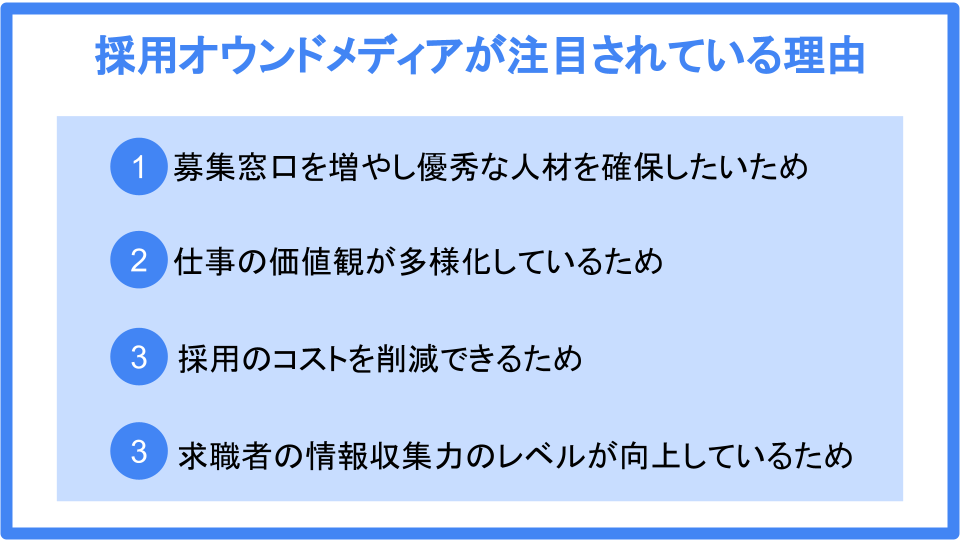

採用オウンドメディアが注目されている理由

次に、採用オウンドメディアが注目されている理由を4つ解説します。採用活動に悩みを抱えている場合、採用オウンドメディアが解決に役立つかもしれません。ぜひ参考にしてみてください。

募集窓口を増やし優秀な人材を確保したいため

少子高齢化が進んでいるため、働き盛りである若い世代の母数が減っていると言えます。さらに、その中から自社に合う優秀な人材を確保するのは、なかなか難しいです。そのため、優秀な人材をより確保しやすくするには、募集窓口を増やすことが重要とされています。

求人サイトのみの掲載だと、掲載サイトに登録しているユーザーにしか情報が届かない場合も多く、応募者が限られてしまう可能性があるでしょう。採用オウンドメディアも併用すれば、幅広いユーザーに対し自社をアピールできるため、応募者の母数をより増やせます。

また専門的な技術や知識があったり、ある職種特有の業務で活躍していたりする人材は、より自分に合う企業を探すために、専門的なキーワードから求人を探すことも多いです。

そのため、採用メディアに、専門的なキーワードなども盛り込むようにすると、優秀な人材の目にとまる機会が増えるでしょう。

仕事の価値観が多様化しているため

従来、仕事への価値観は「お金を稼ぐこと」や「生活を安定させること」などが主流でした。ただ時代の流れに伴い、ライフワークバランスという、仕事と私生活の調和が重視されています。

具体的には育児などに合わせた時短勤務や、リモート勤務などがあげられるでしょう。このような働き方の多様化が進むにつれ、仕事に対する価値観に関して、お金や仕事内容以外の要素も重視されるようになりました。

そのため、仕事を選ぶ際にも「自分の価値観を大事にできるか」「自分に合った働き方ができるか」などに注目する人が多くなりました。

新しい価値観を持つ求職者に対して、採用オウンドメディアであれば、企業ビジョンやイメージ、また雰囲気など多くの情報を伝えることができるでしょう。

採用のコストを削減できるため

採用オウンドメディアは、初期費用や運用コストはかかるものの、長期的な目線で考えると採用コストを削減できると言えます。

オウンドメディアには、掲載期間などの細かな制約がなく、半永久的に求人募集ができます。さらにアクセスしたユーザーや、アクセスの多いコンテンツ、また応募につながりやすいページなど、あらゆるデータを自社で収集することも可能です。

収集したデータをもとに、分析・改善を行えば、より自社に合う優秀な人材獲得につながる採用オウンドメディアとなるでしょう。

一方で求人サイトに掲載するとなると、媒体社側が定めた期間のみしか掲載できませんし、上記のような細かなデータを収集することもできません。

また、求人サイトへの掲載はお金もかかります。自社のみで採用オウンドメディアを運用する場合掲載費はかかりませんが、求人サイトを用いると継続的に支払わなければなりません。また、人材の募集が必要になるたびにお金がかかります。

したがって、長期的な目線で採用コストの削減や自社にマッチした人材の獲得を考えた場合、採用オウンドメディアがおすすめです。

求職者の情報収集力のレベルが向上しているため

インターネット環境の普及が急激に進み、老若男女問わずにスマートフォンやタブレット端末などを使いこなしています。ほぼどこでもネットに繋がるので、利用者はいつでも・どこでも様々な情報を収集することができるでしょう。

こういった情報過多な時代の流れに伴い、自分にとって有益な情報か否かを判断する、情報収集のリテラシーが全体的に高まっているのです。求職者も同じように、様々な方法で情報を収集を実施し、「自分に合う企業か」しっかり判断しています。

例えば求人サイトで募集要項などを確認した後に、企業のサイトを確認して「自分がしたい業務で間違いないか」「働いている人達はどのような様子か」など企業情報を集める、という求職者は多いです。

採用オウンドメディアを運用していれば、そういった求職者に対しても、自社の正しい情報を知ってもらう・見つけてもらうことができるでしょう。

採用オウンドメディアのメリット・デメリット

次に採用オウンドメディアのメリット・デメリットを解説します。

これらの点を把握すればより採用オウンドメディアに対する理解が深まるでしょう。また、実際に導入する際の参考にしてみてください。

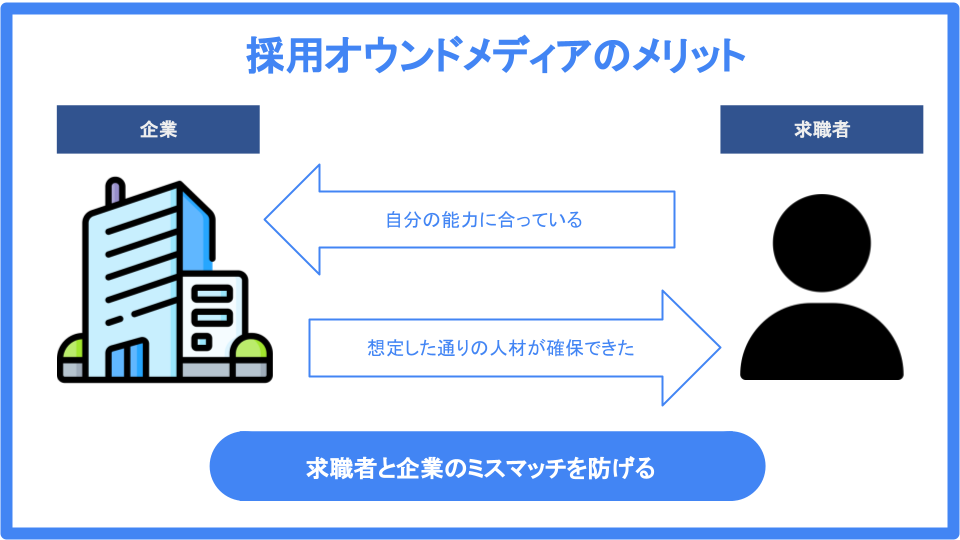

採用オウンドメディアのメリット

採用オウンドメディアの代表的なメリットは「求職者と企業のミスマッチを防げる」という点があげられます。

事業や実務内容はもちろん、企業ビジョンや社員インタビューなど、企業全体の情報を詳しく掲載することが可能です。そのため、求職者は企業が持つ価値観や、就業体制など細かな情報を得ることができ、そのうえで応募するか否かの判断ができます。

また企業側も、価値観や雰囲気など細かな部分に共感した求職者の応募を得られるため、自社と相性の良い人材採用につながると言えるでしょう。結果として、求職者と企業のどちらにとってもミスマッチを減らすことが可能です。

採用オウンドメディアのデメリット

あわせて、採用オウンドメディアのデメリットとしては「制作・運用にコストがかかる」という点でしょう。

採用オウンドメディアを運用するには、サイト制作から始めます。サイトの構成やデザイン、コンテンツの制作はもちろん、採用オウンドメディアを求職者に見つけてもらうためのSEO対策なども必要となるでしょう。

技術者や専門的な知識をもつ人材が自社内に存在し、自社制作ができたとしても、最低10万円前後は初期費用として必要です。また自社内のリソースが乏しい場合は外注も考えなければならず、大体50万円前後の制作費用が必要になるでしょう。

あわせて、採用オウンドメディアは制作して終わりではありません。人材採用につながるよう、アクセス分析やコンテンツ改善をするのはもちろん、狙った求職者のアクセスを獲得できるようSEO対策も継続的に実施する必要があります。

そのため実施を考える場合は、まとまった予算や人材を確保した上で検討するようにしましょう。

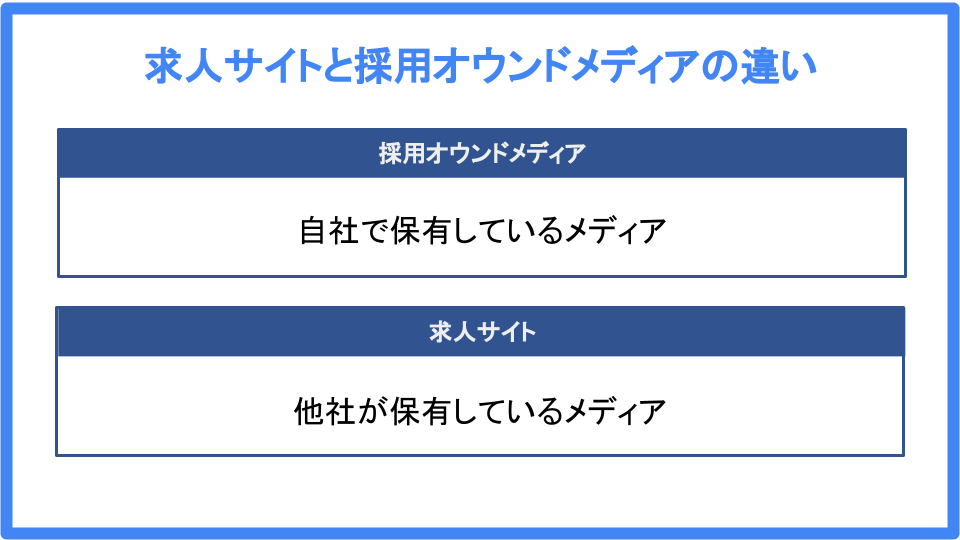

求人サイトと採用オウンドメディアの違い

では、よく耳にする「求人サイト」と「採用オウンドメディア」はどう違うのでしょうか。それは自社で所有しているメディアかどうかという点があげられます。

先述したように、オウンドメディアとは自社で所有し運用しているメディアのことであり、中でも採用を目的としているメディアが「採用オウンドメディア」です。

掲載する内容はもちろん、文字数や掲載期間なども自社で決められるため、自由度が高く、魅力をあますことなくアピールできます。

一方で求人サイトは、媒体社が所有・運営しており、様々な企業の求人情報を掲載することを目的としたWebメディアです。

そのため文字数やレイアウトはもちろん、掲載期間などにも決まりがある場合が多く、採用オウンドメディアに比べると自由度は下がるという特徴があります。

採用オウンドメディアを作るための準備

では実際に、採用オウンドメディアを作るための準備を紹介します。主な2ステップを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

企業の理念やミッションを洗い出す

1つ目は「企業の理念やミッションを洗い出す」ことです。企業理念や、企業が達成しようとしているミッションは、企業そのものの根本的な考えを示すメッセージであり、魅力でもあります。

あわせて、他社との違いをアピールできるポイントにもなるでしょう。そのため、改めてしっかり洗い出し、整理することが大切です。洗い出しと整理を改めて行うことで、採用オウンドメディアに掲載するコンテンツにどう組み込むかも自然と見えてくるでしょう。

企業が持つ本質的なメッセージを、あますことなく伝えられるのが採用オウンドメディアの利点であると言えます。求職者の心を掴むためにも、複数人で洗い出しと確認を行うようにしましょう。

誰に届けたいかを定める

2つ目は「誰に届けたいかを定める」ことです。マーケティングなどの施策を立案する場合にも、ペルソナの設定をすると思います。

それと同様に「採用したい人物の理想像(ペルソナ)」を定めるようにしましょう。誰に届けるかが曖昧だと、採用オウンドメディアの方向性が曖昧なものとなってしまうため、欲しい人材に対して効果的なアプローチができません。

そのため、自社が欲している人材の特徴、また現在自社で活躍している人材の特徴を洗い出し、採用したい人物の理想像を定めましょう。

しかし「○○が得意な30代」など、大枠を定めるだけでは意味がありません。年齢、性別、職歴・経歴、また趣味・嗜好や家族構成など、詳細部分まで定めることが大切です。

オウンドメディア記事制作の手順を解説!書き方のコツも紹介

オウンドメディア設計の手順を解説!成功するためのポイントとは?

採用オウンドメディアを作る手順

次に、採用オウンドメディアを作る場合の実際の手順を紹介します。オウンドメディアを外注する際の料金相場もあわせて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

サイトを構築する

オウンドメディア自体を自社で持っていない場合は、まずオウンドメディアを構築することから始めましょう。

サイトを立ち上げるということになりますので、自社にコーディングなどができるエンジニアや、ウェブデザイナーが在籍している場合、自社内で制作することができます。

ただ、自社内に知識や経験を持つ人材がいない場合は、外注するか、人材を確保する必要があるでしょう。しかし、コーディングなどの知識がなくとも、採用オウンドメディアを制作出来るツールが多数リリースされています。

ツールを利用すれば、直観的かつ簡単な操作で自社の採用オウンドメディアを制作できます。自社に人的・予算的なリソースがない場合は、ぜひ検討してみてください。

構築したサイトにコンテンツを挿入する

サイトの構築が完了したら、次はそのサイトに訪れた人が応募したくなるようなコンテンツを挿入しましょう。

先述したように、まずは企業理念やミッションをしっかりと洗い出し、コンテンツに組み込んでいきます。あわせて「採用したい人物の理想像」を意識することも大切です。

自社の魅力と届けたい人物像を意識しつつ、求職者に求めている情報を届け、かつ共感してもらえるようなコンテンツを制作しましょう。コンテンツ制作については、以下の記事でも詳しく触れていますので、ぜひこちらもあわせてご覧ください。

採用オウンドメディアを外注した場合の料金相場

採用オウンドメディアを外注した場合、料金相場としては安くて~50万円ほどとなるでしょう。ただ一概に外注と言っても、プランや外注先が担う業務内容によって金額は変わります。

例えば、サイトデザインはテンプレートを使用するか・オリジナルにするか、使用する写真やテキストは自社で用意するのか…などで金額が変わる場合が多いです。

また外注先によっては、制作後の運用時に専門のコンサルタントをつけ、効果改善も担ってくれる場合もあります。専門コンサルタントを依頼し、テンプレートなどを使わずに完全オリジナルで制作依頼すると、200万円以上の料金になる可能性もあるでしょう。

あわせて、別途保守管理費などにより月額+5〜15万円前後かかる場合もありますので、外注時は料金体制をしっかりと確認するようにしてください。

オウンドメディア外注料金の相場は?外注のメリット・デメリットも解説

オウンドメディア構築の手順や費用は?成果を上げる方法や事例も紹介

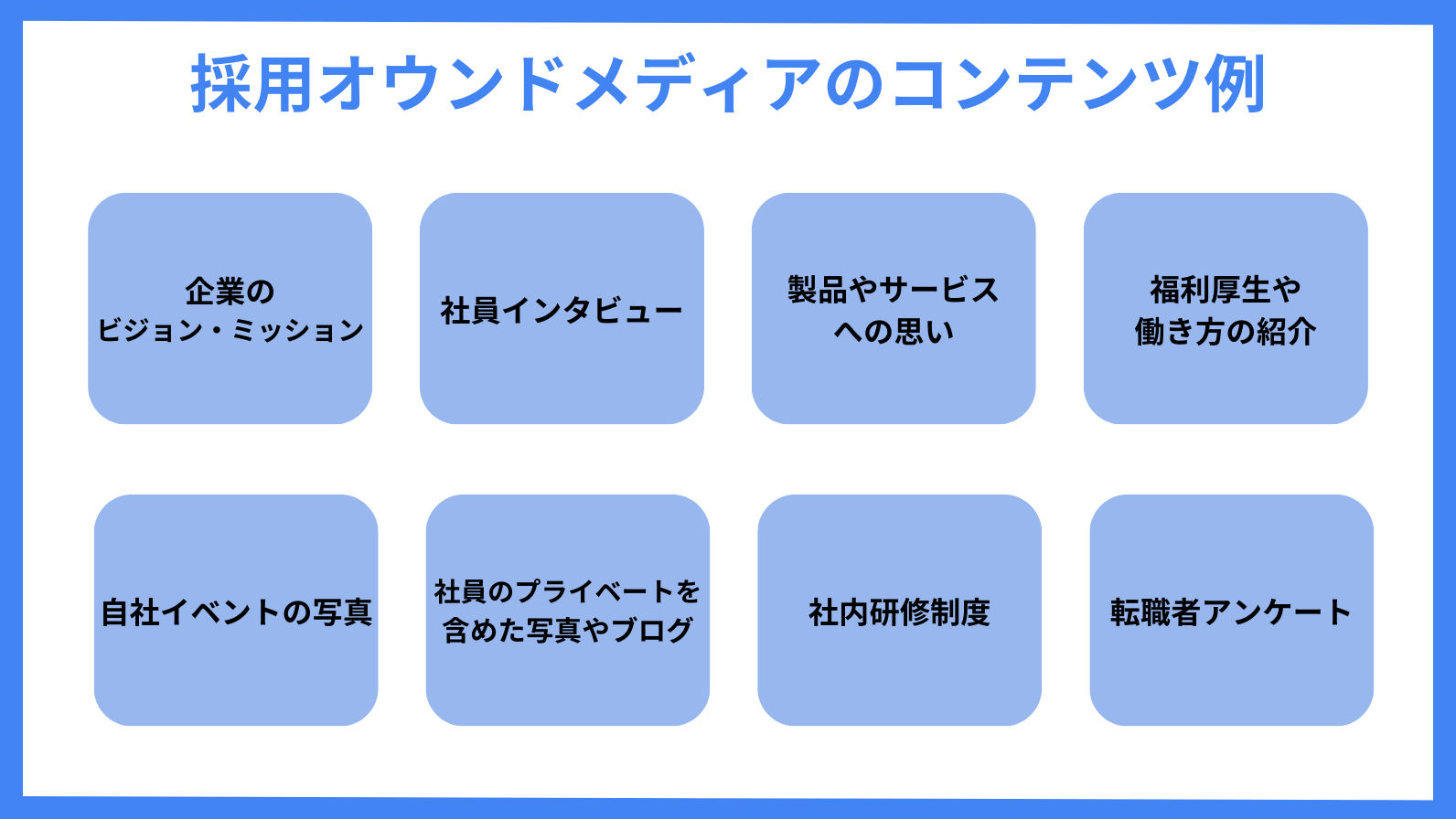

採用オウンドメディアのコンテンツ例

ここまで、採用オウンドメディアを実施するうえでの準備や手順を解説しました。ここからは実際に掲載するコンテンツの具体例を紹介します。1つ1つ詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

企業のビジョン・ミッション

1つ目は「企業のビジョン・ミッション」についてのコンテンツです。先述したように、企業のビジョンやミッションは、企業そのものの根本的な考えを示すメッセージとなるため、求職者の心を掴めるようしっかりアピールしましょう。

ただコーポレートサイトの「会社概要」や「社長あいさつ」などとは主旨が異なるため、混同しないように注意してください。

コーポレートサイトの場合、顧客や取引先などに対し企業紹介を実施することが主となっています。一方で採用オウンドメディアの場合、求職者に向けて伝えたい・共感してほしいビジョンやミッションをメッセージ性をもって伝えることが目的です。

そのため、企業のもつビジョンやミッションはもちろん、経営陣の想いなども盛り込み、求職者の心を掴みつつ共感も得られるようなコンテンツにすることが大切です。

社員インタビュー

2つ目は「社員インタビュー」です。実際に働いている社員へのインタビューは、多くの採用オウンドメディアに掲載されています。

主に、実施している業務内容や日々のスケジュール、働いている環境の特徴などを詳しく紹介することができるため、入社後のイメージがつきやすく、求職者にとって有益な情報と言えるでしょう。

また「入社を決めた理由」や「今後の目標・キャリア」などを実際の社員にインタビューし掲載することで、企業がもつ雰囲気や価値観をよりリアルに伝えられるでしょう。求められている人物像もイメージしやすく、求職者が自分と合う企業かを判断する材料にもなります。

製品やサービスへの思い

3つ目は「製品やサービスへの思い」です。企業が企画・開発をしている製品やサービスに対する思いやストーリーは、企業そのものを表していると言っても過言ではありません。

社員が製品やサービスに対し、誇りや自信を持っているということは、実務自体への充実感を表しているともとれるため、やりがいや手応えなどのアピールとなるでしょう。

またストーリーテリングという手法も採り入れると良いでしょう。ただ事実を説明するだけでなく、思いや背景などのストーリー性を持たせて説明することで、説得力やインパクトを強く残すことができます。

製品やサービスの思いをしっかりと説明したコンテンツは、求職者に対し印象を強く残すことが期待できるでしょう。

福利厚生や働き方の紹介

4つ目は「福利厚生や働き方の紹介」です。仕事への価値観や働き方の多様化に伴い、福利厚生や働き方、付随する社内体制などは求職者に重要視されています。

代表的な例では有給休暇や、子育て・介護など家族の事情を考慮した「時短勤務制度」や「手当」「休暇」などの制度があげられます。制度のみの紹介だけでなく、取得率などの実情を把握したいと考えている求職者が多いです。

そのため「なぜこの制度を用意したのか」「実際に取得した人はどうだったのか」などの詳細部分まで紹介できるとなお良いでしょう。このような実情に近い部分をコンテンツ化することで、求職者は社内環境などはもちろん、今後のキャリア形成もイメージしやすくなります。

自社イベントの写真

5つ目は「自社イベントの写真」です。会社で実施した歓迎会や送迎会はもちろん、社員旅行など、業務とは異なるレクリエーション時に撮った写真などがあれば、掲載しましょう。

仕事以外での社員の表情や、業務外の先輩後輩の関係値などは、企業のカラーや社風を表すと言っても過言ではありません。そのため、実務や企業の説明だけでは伝えきれない部分のアピールに繋がるでしょう。

もちろん、写真のみを掲載するのもいいですが、テキストと一緒にコンテンツ化するのもおすすめです。例えば「毎年恒例の○○」とか「今年の社員旅行は○○に行きました」など、ブログに掲載するだけでも、社内の雰囲気を感じることができます。

社員のプライベートを含めた写真やブログ

6つ目は「社員のプライベートを含めた写真やブログ」です。従業員が自由に掲載しているブログは、採用オウンドメディアだけでなく、企業サイトでもよく見かけます。

プライベートを含めた写真やブログからは、社員の自然な表情が伝わり、従業員それぞれのライフスタイルなども垣間見ることができ、求職者の参考になるでしょう。

ライフワークバランスを重要視している求職者の場合、プライベートも充実させることができるのか?という部分は特に重要です。ブログなどを介し、従業員の終業後や休日などの様子を掲載できれば、求職者にポジティブなイメージを伝えることができるでしょう。

社内研修制度

7つ目は「社内研修制度」の紹介です。新卒や業界未経験の人材は特に「どのような教育体制なのか」「いきなり実務を任せられないか」という不安を持っています。

そのため「どんな研修を、どのような方法で、どんなスケジュールで行うか」を細かくコンテンツにするのがおすすめです。

実際、研修制度が充実している企業は、従業員の定着率が高いと言われています。したがって、自社の研修制度をアピールしつつ、定着率に関しても触れるといいでしょう。

また勉強会や講習会など、スキルやキャリアップに繋がるものもあわせて紹介すると、教育に熱心な企業というポジティブな印象につながりやすいです。

転職者アンケート

最後は「転職者アンケート」です。入社した従業員の中でも、なんらかの理由で自社を退職し、社外へ転職した従業員もいるかと思います。その転職者にフォーカスしたコンテンツです。

入社し業務に従事していく中で転職を選ぶ場合、必ず何らかの理由があります。もちろん、ネガティブなものもあればポジティブなものもあるでしょう。このような転職理由などをアンケートとしてまとめ、コンテンツ化するというイメージです。

自社を離れてしまった理由に関して言及するのは気が引けると思いますが、このような情報を明示してくれる企業は、信頼性が高いと判断され、ポジティブな印象につながるでしょう。

ただ企業として改善の余地がある場合は「どのように改善を実施しているか」もしっかり掲載すると、より良い印象につなげられます。

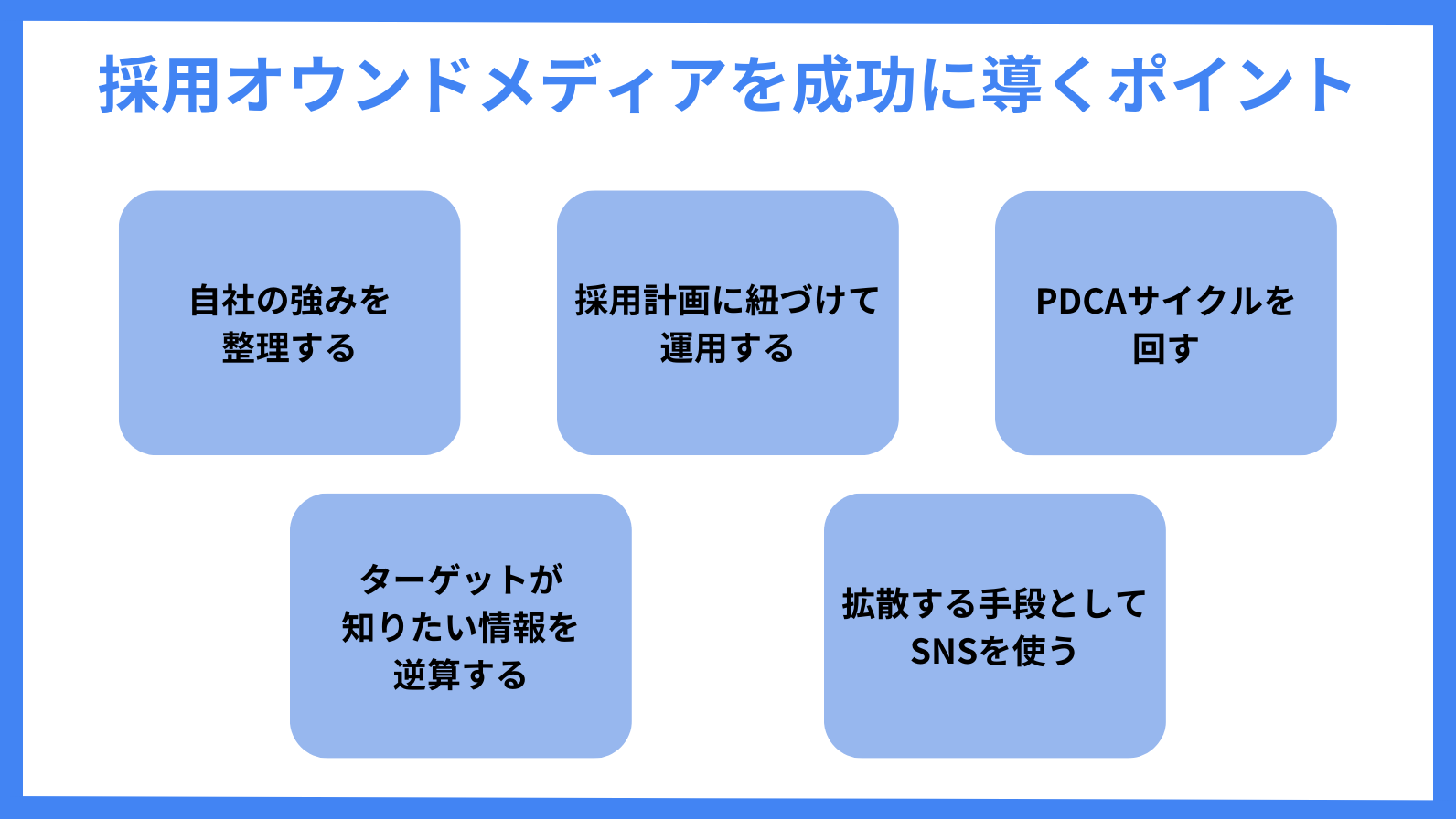

採用オウンドメディアを成功に導くポイント

次に、採用オウンドメディアを成功に導く主なポイントを5つ紹介します。

採用オウンドメディアは、ただ制作すればいいというわけではないので、紹介するポイントをしっかり理解し実践するようにしてください。

自社の強みを整理する

1つ目は「自社の強みを整理する」という点です。採用オウンドメディアは、自社の強みや魅力を表現し、より自社に合う人材の応募を集めることが目的です。自社に合う人材を集めるには、自社の強みや魅力を分かりやすく、的確にアピールできなくてはなりません。

そのため、まずは「自社の強みや魅力、アピールポイント」をできるだけ洗い出し、整理をすることが大切です。

そうすることで、他社との違いはもちろん、求職者にアピールできる自社だけの強みが見えてくるでしょう。強みや魅力、アピールポイントがはっきりしていれば、コンテンツにブレがなくなり、的確なアプローチができます。

採用計画に紐づけて運用する

2つ目は「採用計画に紐づけて運用する」ことです。自社に必要な社員数を割り出し、その目標人数を達成するために、日々採用活動を進めているかと思います。

採用サイトはその目標数値を達成させるための手段であるため、採用サイトからの採用は何人獲得するのかを明確にし、そのために必要なコンテンツ制作の計画などを進めて行くのがおすすめです。

PDCAサイクルを回す

3つ目は「PDCAサイクルを回す」ことです。PDCAサイクルとは「Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)という一連のプロセスを繰り返し、行うことで業務の改善や効率化を図る手法の一つです。

採用オウンドメディアは求人サイトなどのように、募集要項を掲載して応募を待つだけでは効果を得られません。

採用オウンドメディアは、制作後に適切なPDCAを回せるかが重要と言えるでしょう。コンテンツの制作などももちろん大切ですが、来訪者数を増やすには、検索時に上位表示されるよう、SEO対策を実施することも必要です。

またアクセスユーザーのデータを収集し、あらゆる指標で計測・分析することも求められます。そのため採用オウンドメディアを実施する場合は、SEOやコンテンツマーケティングの知識がある人材をメンバーに入れることがおすすめです。

自社が欲しいと考えている人材が知りたい情報を逆算する

採用オウンドメディアでは自社が欲しいと考えている人材が何を知りたがっているのかを逆算することが大切です。そして、その人材が知りたい情報に対してポジティブなアンサーを出すことこそがオウンドメディアを成功に導くポイントであるといえます。

| (例)コールセンターで働くメリット

①決まった時間に出勤・退勤したい方

②コールセンターを通して自身をスキルアップさせたい方 |

拡散する手段としてSNSを使う

採用オウンドメディアを更にたくさんの人に閲覧してもらうためには、SNSでの拡散がおすすめです。

企業によっては、X(旧Twitter)やInstagramを運用し、採用活動を行っているケースもあります。業種や職種によっては、TikTokやFacebookを活用している場合もあるでしょう。

SNSは近年、使用者数が増加傾向にあるため、拡散性が高く、露出を増やすことが可能となります。そのため、オウンドメディアで公開したコンテンツがあれば、SNSで投稿するとたくさんの方に閲覧してもらうことが可能です。

また、SNSにはリポスト機能がついているので、1人のユーザーが拡散すればそのフォロワーの目にも留まり、波及効果も期待できるでしょう。

一方で、SNSを活用する場合の注意すべきなのは、炎上のリスクです。

不適切な投稿を行い、拡散されると多くのユーザーから批判を受けることがあります。また、SNS発信者の中には炎上から利益を得ようというユーザーも存在します。

採用オウンドメディアとSNSは相性が良い反面、警戒が必要な媒体です。拡散する手段として使う場合は細心の注意を払いましょう。

オウンドメディアの集客で成功するための具体的な方法を徹底解説!

オウンドメディア運用のポイント|成功事例に学ぶ効果的な運用方法

採用オウンドメディア成功事例18選

最後に、採用オウンドメディアの成功事例を18社紹介します。企業名などはもちろん、どのような効果を得たかなども合わせて紹介しますので、ぜひ参考に確認してください。

採用オウンドメディアの成功事例1

URL:https://cybozushiki.cybozu.co.jp/

1社目は「サイボウズ株式会社」の事例です。サイボウズ株式会社は、ソフトウェア開発などを実施する大手企業であり、ご存じの方も多いのではないでしょうか。

サイボウズ株式会社は「サイボウズ式」という採用オウンドメディアを運用しています。人事部とコーポレートブランディング部が協力運用しており、企業全体の社風などが感じられるような「カルチャー」「価値観」などにフォーカスをあて発信しているのが特徴です。

当初は、ブランディングやファン増加を目的として運用を開始し、記事に対してどのような反応が出ているかをSNSで確認し反映していました。

結果として、キャリア採用の2~3割が「サイボウズ式が入社の決め手となった」とアンケートで回答しており、サイボウズに共感するという多くの求職者獲得に貢献できたと言えるでしょう。

採用オウンドメディアの成功事例2

URL:https://r-blog.nyle.co.jp/

2社目は「ナイル株式会社」の事例です。ナイル株式会社は、デジタルマーケティングを中心に事業を拡大している企業になります。

ナイル株式会社はコンセプトとして「事業家軍団」を掲げていますが、そのコンセプト自体が求職者にうまく伝わらず、ナイルと求職者でのミスマッチに悩んでいました。

そこで、実情に近い「生のナイル」を表す「ナイルのかだん」という採用オウンドメディアの運用を開始しました。多数の求職者に情報を発信するのではなく、自社に興味を持ち、選考を受けたいと考える求職者に対し、適切な情報を伝えられるメディアというイメージです。

具体的には、自社の特性である「多様な人材」をリアルなインタビューでコンテンツ化し、社員の人間味などをアピールしました。結果としてオウンドメディア開設後、採用のCVR上昇につながっています。

採用オウンドメディアの成功事例3

3社目は「株式会社チャーム・ケア・コーポレーション」の事例です。株式会社チャーム・ケア・コーポレーションは、介護付き有料老人ホームを運営している大手企業になります。

同社は、介護業界において「自社の認知をさらに拡大させたい」「一緒に働く人々に対し、魅力をしっかり伝えたい」という思いから、「チャームPOINT」という採用オウンドメディアを開始しました。

まずは介護業界へのネガティブなイメージを払拭するため、働く魅力や福利厚生、社内制度をコンテンツ化し、掲載するようにしたのです。結果として、メインターゲットである新卒入社の学生からは「チャームPOINT」の認知度100%を獲得しました。

あわせて、中途採用の応募者からも「働きやすそうだと感じ応募した」などの声が上がっているそうです。

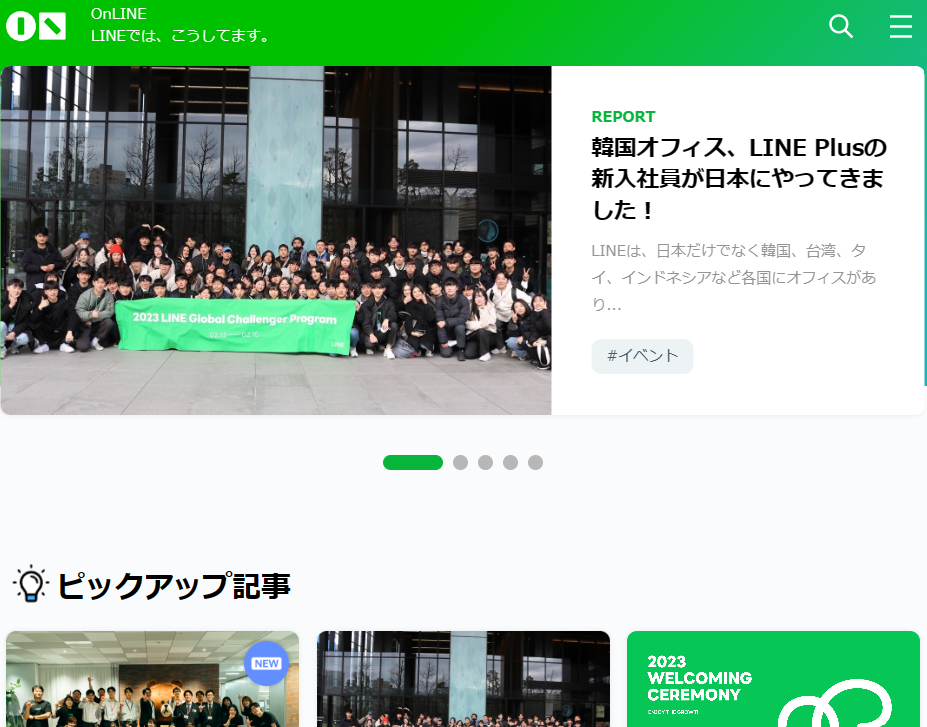

採用オウンドメディアの成功事例4

4社目は「株式会社LINE」の事例です。LINE株式会社は大手インターネット企業で、現在の生活では欠かせない「LINEアプリ」を制作した企業になります。

株式会社LINEの採用オウンドメディア「OnLINE(オンライン)-LINEでは、こうしてます。」では、一貫性の高いコンテンツを制作しているのが特徴です。

普段、見ることができない、社内での勤務状況やリーダーインタビュー、社員インタビューを詳しく紹介しています。採用オウンドメディアを見るだけで、「株式会社LINEの会社の雰囲気」をイメージできます。

具体的な取り組みや社内のイベントなどを公開しており、求職者に就職後の具体的なイメージを作りやすくしているようです。

採用オウンドメディアの成功事例5

URL:https://mercan.mercari.com/

5社目は「株式会社メルカリ」の事例です。株式会社メルカリは大手フリマアプリ「メルカリ」を運営する企業になります。

株式会社メルカリの採用オウンドメディアのテーマは「メルカリの人を伝える」です。社員の実際の働き方を紹介するコンテンツ制作になっていることが特徴です。

求職者の「こんな企業に就職してみたい」というニーズに寄り添った採用オウンドメディアなので、大手企業のメルカリで実際に働いたような気分になれます。

採用オウンドメディアの成功事例6

URL:https://fullswing.dena.com/

6社目は「株式会社ディー・エヌ・エー」の事例です。株式会社ディー・エヌ・エーはゲームAIなどの事業を展開しているインターネット企業になります。

傘下であるプロ野球チームの「横浜DeNAベイスターズ」にちなんだ「フルスイング」という採用オウンドメディアを制作しています。

フルスイングの特徴は更新頻度が高いことです。3日〜4日に1度は新規記事を公開しています。コンスタントに情報の発信をしており、採用オウンドメディアに力を入れてることがわかります。

新卒で入社した社員のインタビューや事業内容を公開しており、働く姿をイメージしやすいコンテンツです。

採用オウンドメディアの成功事例7

URL:.https://note.yayoi-kk.co.jp/

7社目は「弥生株式会社」の事例です。弥生株式会社は会計ソフトの「弥生会計」を含むソフトウェア開発会社です。弥生株式会社は公式note(法人プラン)を利用して採用オウンドメディアを運営しています。

弥生株式会社の採用メディアの特徴は、職種や業務形態により、コンテンツが分かれていることです。求職者に歩み寄りコンテンツ制作を行うことで弥生株式会社の特徴をアピールしています。

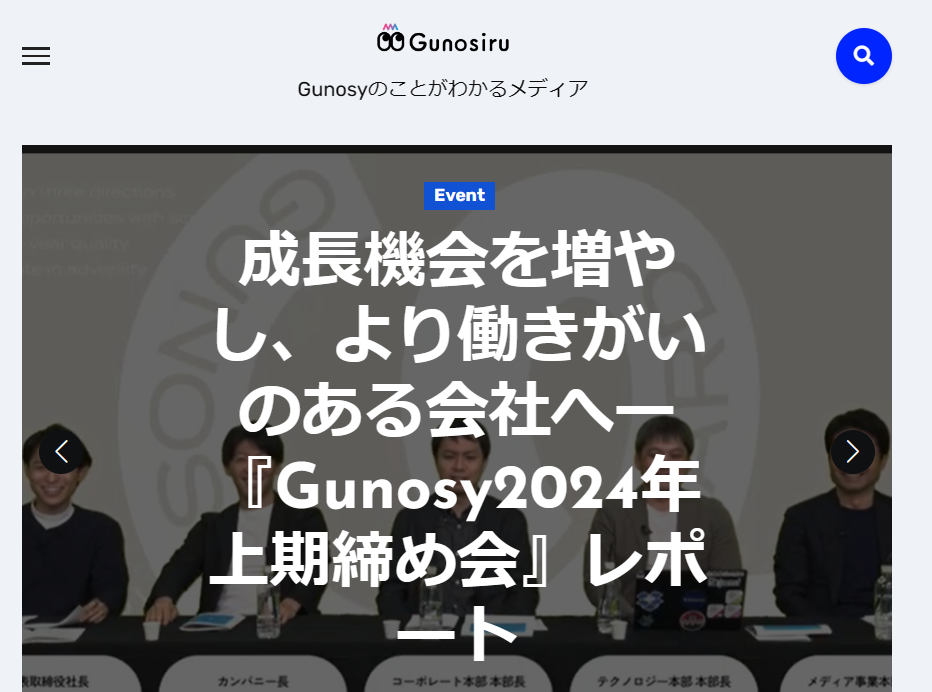

採用オウンドメディアの成功事例8

URL:https://gunosiru.gunosy.co.jp/

8社目は「株式会社Gunosy」の事例です。株式会社Gunosyはキュレーションサイトやニュース配信のアプリを運営する企業になります。株式会社Gunosyでは社内の様子を掲載した採用オウンドメディア「Gunosiru」を運営しています。

同社はかつて、事業部ごとに採用オウンドメディアを作成しており、求職者の「働いたイメージが湧かない」という言葉に悩んでいました。そこで採用オウンドメディアを1つに統一し、結果として開始から半年程度で会社のブランディングに成功しています。

日頃行われている、イベントや社員の様子にフォーカスした採用オウンドメディアにすることで求職者のニーズに応えられるようになったようです。

採用オウンドメディアの成功事例9

URL:https://www.cyberagent.co.jp/way/

9社目は「株式会社サイバーエージェント」の事例です。株式会社サイバーエージェントはABEMA運営やインターネット広告事業を行っている大手企業になります。

株式会社サイバーエージェントは「CyberAgent Way」という採用オウンドメディアを運営しています。CyberAgent Wayでは大手企業内で働いている社員のインタビューや事業解説を行っているのが特徴です。

また、社員インタビューではテレビ番組の「情熱大陸」をイメージしたような手書きメッセージが作成されています。独自性が強く、求職者にブランディングができている採用オウンドメディアになっています。

採用オウンドメディアの成功事例10

10社目は「クックパッド株式会社」の事例です。クックパッド株式会社は料理レシピサイトを運営している企業になります。

掲載内容は社員インタビューや事業の紹介など。クックパッド株式会社の採用オウンドメディアは「note」というメディアプラットフォームで制作されているのが特徴です。

noteとは誰でも手軽にブログのような情報発信をできるサービスです。集客の手間を省けることが魅力になっています。

近年ではnoteを使用した採用オウンドメディアも多く掲載があります。

採用オウンドメディアの運営は新規サイトの立ち上げだけではなく、プラットフォームの活用を行うのも1つの手段になります。

採用オウンドメディアの成功事例11

URL:https://jp.corp-sansan.com/recruit/

11社目は「Sansan」の事例です。Sansanは法人向けの名詞サービス事業を行っている企業になります。

同社は少し、めずらしい名刺事業を行っているため、ブランディングに悩みを抱えていました。名刺は「仕事管理をするために必要なもの」という印象が強く、なかなか事業の良さを伝えることは難しかったようです。

具体的に採用オウンドメディアでは差別化としてサイト上部にスタイリッシュな動画を作成。名刺に関するイメージを払拭させる取り組みを行いました。

結果として、第一次選考に応募する就活生は以前よりも15%上昇しました。

テキストによるコンテンツ制作のみならず、動画を取り入れることでメリハリをつけていることが特徴です。すべての採用オウンドメディアで活用できるわけではありませんが、ブランディングで悩んでいる企業には効果があるかもしれません。

採用オウンドメディアの成功事例12

12社目は「株式会社ベイジ」の事例です。株式会社ベイジはWeb制作会社です。

株式会社ベイジは「ベイジの日報」という採用オウンドメディアを運営しています。ベイジの日報では社員自身が「日報」という形で記事を数日ペースで更新しています。

メディア運営に関しては、求職者の採用目的もありますが、個々のスキルアップにも繋げているようです。個人のブログのようなサイトの雰囲気ではありますが、実際に働いている人の苦労や考えていることが表向きになっています。

編集がされたコンテンツではないため、よりリアルな現場の声が垣間見えるオウンドメディアです。

採用オウンドメディアの成功事例13

URL:https://dippeople.dip-net.jp/

13社目は「ディップ株式会社」の事例です。ディップ株式会社は「バイトル」などの求人情報サイトを運営している企業になります。

ディップ株式会社の採用オウンドメディアは実際に働く、従業員にフォーカスしているのが特徴です。

社員の部門ごとにカテゴリ分けがされており、求職者に近い働き方を簡単に見つけることができます。コンテンツの内容はインタビュー形式になっています。生の声が聞け、就職後の姿がイメージできる採用オウンドメディアです。

採用オウンドメディアの成功事例14

URL:https://recruit.oisixradaichi.co.jp/ordig/

14社目は「オイシックス・ラ・大地株式会社」の事例です。オイシックス・ラ・大地株式会社はOisix ミートキルセットの通信販売を行う企業になります。

実際に働いている従業員の働き方や仕事への熱意などをインタビュー形式でコンテンツ制作をしています。コンテンツ内には写真や図を取り入れており、求職者にわかりやすい制作を心がけているのが特徴です。

そのほかにも、食を取り扱う会社ならではの畑や食材に関するデザインが散りばめられています。ブランディングに力を入れた採用オウンドメディアです。

採用オウンドメディアの成功事例15

URL:https://www.mcdonalds.co.jp/recruit/crew_recruiting/

15社目は「日本マクドナルド株式会社」の事例です。日本マクドナルド株式会社はファーストフード店マクドナルドを営業している企業になります。

採用オウンドメディアは「Mcdonald’s Recluting WEB」で、トップページにメッセージを多く配置しているのが特徴です。転職情報サイトindeedのインタビューによると採用オウンドメディアを作成後、2020年には前年より応募者数が2倍増加したと言われています。

成功した背景にはコンテンツの充実性が見られます。ポジション別のインタビュー記事、事業の取り組みなどマクドナルドならではの魅力が伝わってくる採用オウンドメディアです。

採用オウンドメディアの成功事例16

URL:https://www.uzabase.com/jp/journal/

16社目は「株式会社ユーザーベース」の事例です。株式会社ユーザーベースは国内最大規模の経済ニュースメディア「NewsPicks」を運営している企業になります。

採用オウンドメディアは「UB Journal」で、トップページにメッセージを置き、大々的にアピールしているのが特徴です。株式会社ユーザーベースで働く人々へによるインタビューも掲載されています。

採用オウンドメディアの成功事例17

URL:https://global.honda/jp/career/

17社目は「本田技研工業株式会社」の事例です。本田技研工業株式会社は有名な輸送機器メーカーです。採用オウンドメディアは「Me and Honda Career」で、Hondaで働く人の持っている「原動力」のアピールが行われています。

更新日は毎週日曜日で、Hondaで働いている社員の紹介に特化しているのが特徴です。

採用オウンドメディアの成功事例18

URL:https://about.yahoo.co.jp/hr/linotice/

18社目は「LINEヤフー株式会社」の事例です。LINEヤフー株式会社は「Yahoo!JAPAN」「LINE」を運営する大手インターネット企業です。

LINEヤフー株式会社は採用オウンドメディア「linotice」を運営しています。働き方やカルチャー、福利厚生、オフィスの紹介などで構成がされており、LINEヤフー株式会社の幅広い部門で働く人材を知ることができます。

ページ上には常に採用ボタンがあり、すぐに採用ページに飛べる仕組みになっているのが特徴です。

オウンドメディアのデザインで参考になる事例20選|コツもご紹介!

オウンドメディアの成功事例10選と3つのポイント|自社の運用戦略に活かそう

オウンドメディアにありがちな失敗11選|注意すべきポイントも解説

まとめ

本記事では「採用オウンドメディアの基本的な概要と、実施する際の具体的な手順、求人サイトとの違い」について詳しく解説しました。

少子高齢化やインターネットの普及など、社会的な要因により、従来の採用手法では優秀な人材を獲得するのは難しくなっています。採用にお困りの場合は、ぜひ本記事を参考に採用オウンドメディアの実施を検討してみてください。

初期費用や運用コストはかかりますが、自社の魅力を余すことなく伝えられるとともに、優秀な人材の獲得につながるでしょう。

株式会社HubWorks マーケティング部 2021年よりインターネット広告代理店に入社し、月間数億規模の広告運用を経験。 2022年に株式会社Hub Worksに入社しマーケティング担当者として、ウェブ広告やSEOなどの集客、 記事やホワイトペーパー作成などのコンテンツ制作業務に従事。

-2.png)